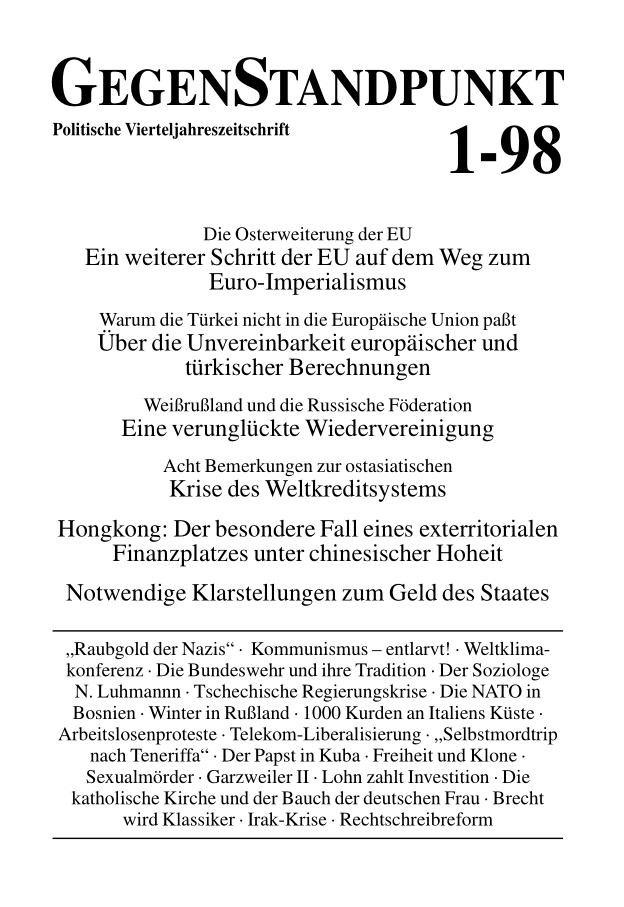

Die Osterweiterung der EU

Ein weiterer Schritt der EU auf dem Weg zum Euro-Imperialismus

Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts / Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen / Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht / Europa richtet sich eine neue Hierarchie von EU-Anhängseln ein und entwickelt Reformbedarf: Schritte auf dem Weg zu einem politischen Subjekt

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Gliederung

- Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts

- Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen

- Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht

- Die Ost-Erweiterung als eine Etappe der Entmachtung Rußlands

- Atlantische Partnerschaft

- Die Herrichtung der freigesetzten Nationen zu Funktionären einer europäischen Außenpolitik

- Die Einrichtung europa-tauglicher Polizeistaaten

- Europa verlangt die zuverlässige Ausübung der demokratischen Herrschaftstechnik

- Der Anschluß als Bewährungsprobe für die „jungen Demokratien“

- Europa richtet eine neue Hierarchie von EU-Anhängseln ein und entwickelt Reformbedarf: Schritte auf dem Weg zu einem politischen Subjekt

Die Osterweiterung der EU

Ein weiterer Schritt der EU auf dem

Weg zum Euro-Imperialismus

Dezember 97 ist der Beschluß gefallen, daß die EU mit einem ausgewählten Kreis von Kandidaten aus der mittelosteuropäischen Staatenwelt Beitrittsverhandlungen aufnimmt, den anderen Antragstellern wird eine weitere „Heranführungsstrategie“ in Aussicht gestellt.[1] Der interessierten Öffentlichkeit werden zwei einigermaßen disparate Sichtweisen geboten. Einerseits soll es sich nur um eine selbstverständliche, geographisch geradezu logische Fortsetzung der bisherigen EU-Erweiterungsrunden handeln, also darum, das europäische Regime von Milchquoten, Euro-Bananen und Grenzkontrollen auf neue Anhänger auszudehnen. Andererseits um eine Wiedervereinigung von welthistorischem Ausmaß geht, in einer Himmelsrichtung, die bis vor ein paar Jahren aus politischen Gründen versperrt war, nämlich darum

„die letzten Spuren von Jalta von der Landkarte und damit aus den Köpfen der Menschen zu tilgen“. „Geschichte und Geographie hätten in Europa endlich wieder zusammengefunden“ (Kohl, Santer und Juncker, FAZ 15.12.97).

Die EU wird also wieder einmal größer, bekennt sich aber dieses Mal dazu, daß sie mehr als ein bloßes Wirtschaftsbündnis sein will.

An die EU assoziiert sind die mittelosteuropäischen Staaten schon seit einigen Jahren; mit den „Europa-Verträgen“ hat die EU sie schon in allen Hinsichten auf sich als bestimmende Macht umorientiert und ausgerichtet. Aber dieser Status mit seinen „Handelsverflechtungen“ und Anpassungsverpflichtungen, der darin schon erreichte Grad der Anbindung, genügt nicht mehr; der EU ist das Verhältnis offensichtlich zu wenig „stabil“, solange sie die Länder nicht in ihren Club eingemeindet hat. Dieses Projekt hat zwei Seiten: Die Kandidaten werden äußerer Einflußnahme entzogen, indem sie der Union zugeschlagen werden; im ausschließenden Charakter gegen Dritte besteht die negative, nach außen gerichtete Seite der Erweiterung. Was die Seite nach innen betrifft, geht es darum, daß diese Staaten ihre Nationalökonomie, ihr Volk, ihr Militär, ihr gesamtes Staatsinventar unwiderruflich in die EU einbringen, daß ihre Staatsraison ab sofort nur noch als Bestandteil europäischer Rechnungen vorkommt und ihre Herrschaft nach Maßgabe europäischer Interessen ausgeübt wird. Dabei äußern sich die Europa-Politiker unmißverständlich darüber, daß sie den Beitrag dieser Erweiterung umgekehrt proportional zu den bisher üblichen Rechnungsweisen verbuchen: Gemessen an der durchschnittlichen europäischen – sogar an der griechischen – Wirtschaftskraft oder an der verlangten „Stabilität“ von Euro-Geldern, sammelt sich die EU mit ihrem Zugewinn lauter Nieten ein. Der Anschluß geht als eine einzige kritische Musterung vonstatten, mit dem Resultat, daß sie wenig taugen; beim Anlegen der berühmten Kriterien wird nur das vorab feststehende negative Urteil ermittelt – aber eingemeinden will man sie unbedingt. Der Zugewinn, den sich Europa mit seiner Ausdehnung nach Osten verschaffen will, berechnet sich offensichtlich nach anderen Kriterien. Ebenso offensichtlich steht bei dieser Erweiterung nicht auf dem Programm, den Unterschied zu einem assoziierten Hinterhof aufzuheben und die Neuzugänge als gleichrangige Partner anzuerkennen. Was bisherige Erweiterungsrunden noch geprägt hat, der relative Respekt vor Nationen mit einer etablierten National-Ökonomie und traditionellen Interessen, gilt in diesem Fall nicht – darüber geben die ganzen Konditionen des Anschlußprogramms Auskunft ebenso wie die Sprachregelungen der Festreden, die die Vergrößerung der Union als einen Akt von historischer Wiedergutmachung – „Jalta!“ – und europäischer „Hilfe“ würdigen.

Einen Anspruch auf Gleichrangigkeit machen die Staaten auch gar nicht geltend – ihr Beitrittswille hat den Inhalt, aus sich etwas machen zu lassen; alle aus dem östlichen Bündnis entlassenen Souveräne richten ihre nationalen Berechnungen kompromißlos auf eine Zugehörigkeit zu Europa aus. Die Ost-Staaten lassen sich der EU zuordnen, weil sie sich, in die neue Unabhängigkeit entlassen, nach der Auflösung ihrer alten Staatenbeziehungen und wegen des Systemwechsels ziemlich mittellos wiederfinden, in ökonomischer wie politischer Hinsicht. Gleichzeitig treten aber alle anspruchsvoll an. Mit dem Wirtschaftsblock der EU konfrontiert und beeindruckt von dessen Diplomatie aus den Zeiten der Ost-West-Konfrontation, nach der die Öffnung nach Westen der direkte Weg zu einem Wohlstand von westeuropäischen Maß sein sollte, steht das Ziel der neuen Staatskarrieren fest: die Herstellung von weltmarktstauglichen Nationalökonomien und die Absage an östliche Bindungen. Rückwirkend wird das sozialistische Lager, in dem sich die meisten dieser Staaten überhaupt erst zu Industriestaaten entwickelt haben, als von der Sowjetunion erzwungener Ausschluß von einer „europäischen“ Entwicklung verdammt, und auch die negativen Wirkungen der zu Blockzeiten eingegangenen Beziehungen zum Westen, die ansehnlichen Schulden, werden auf das Konto der Zugehörigkeit zur falschen Seite gebucht. Die nationalen Führer sind so fanatisch auf den Anschluß ans erfolgreiche kapitalistische Lager aus, daß sie den RGW wie eine einzige imperialistische Gemeinheit gegenüber ihren nationalen Rechten einordnen und die Anpassung an die Gemeinschaftsordnung der EU wie einen Schritt in eine lichte nationale Zukunft. Daher haben die politischen Macher Alternativen eines national geschützten Wegs zur Marktwirtschaft oder eines dementsprechenden Bündnisses im Osten erst gar nicht in Betracht gezogen. Als Vertreter eines passiven Imperialismus, die sich vorgenommen haben, sich durch auswärtige Benützung auf das Niveau der westeuropäischen Staaten entwickeln zu lassen, gehen sie zu Europa ein erklärtes Unterordnungsverhältnis ein, aber eben um den Fortschritt ihrer Staatsprojekte zu betreiben – als Karrieremittel.

Diese Berechnung, die Tatsache, daß die östlichen Staaten

mit ihren Aufnahmeanträgen um europäische Betreuung

bitten, wird von der EU als Gelegenheit wahrgenommen, die

Anschlußkandidaten in Gestalt von Bedingungen einer

Aufnahme, die sie zu erfüllen haben, auf die im Rahmen

des Bündnisses erwünschten Funktionen festzulegen. Ihnen

Gleichberechtigung, Gleichrangigkeit im Rahmen des

Bündnisses zuzugestehen, kommt nicht in Frage. Dazu

braucht die EU keine Diskriminierung, sie unterwirft die

Staaten vielmehr ihrem acquis communautaire

, d. i.

der Bestand an gesetzlichen Regelungen und Einrichtungen,

den sie sich zugelegt hat, das Völkerrecht der EU. Die

künftigen Mitglieder werden von Europa damit

konfrontiert, daß sie eben diesen acquis zu übernehmen

haben, daß sie sich durch die Erfüllung von

dessen Maßgaben auf das Niveau der heutigen EU

hocharbeiten sollen. Und die nachdrückliche

Demonstration, daß sie gar nicht in der Lage sind, die

europäischen Maßstäbe zu erfüllen, macht den Hauptzweck

der Veranstaltung aus: Der Imperativ beizutreten, ist die

eine Sache; der Bescheid, daß angesichts der Verfassung

dieser Staaten Beitritt nur Unterordnung sein kann, die

andere.[2] Die

formelle Gleichbehandlung ist die Methode, einen neuen

Typus von Ungleichheit unter Mitgliedern einzuführen; die

heutige EU hat mehr Verwandtschaft mit einem Zentrum, das

sich eine Peripherie zuordnet, als mit einem Bündnis, das

sich um neue Teilnehmer erweitert. Mit dieser Erweiterung

macht Europa einen interessanten, nur halb eingestandenen

Fortschritt vom gemeinsamen Markt zur Euro-Ordnungsmacht

– hinsichtlich der europäischen Gesamtökonomie wie

hinsichtlich der europäischen Ordnungsmacht versetzt es

diese Staaten in den Status des Hinterlands.

Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts

Die EU entwickelt gegenüber den Transformationsstaaten liebevoll eine „Heranführungsstrategie“. Die sieht so aus, daß die EU-Kommission Kriterien aufstellt und deren Erfüllung überprüft, sie geht also von der relativen Unfähigkeit der Kandidaten aus, den Forderungen zu entsprechen und kehrt den Befund in Gestalt laufend erneuerter Ansprüche gegen die künftigen Mitglieder: Der „Entwicklungsrückstand“, den die EU beklagt, und die Lasten, die die EU erwartet, werden an sie als von ihnen zu behebende Probleme zurückdelegiert.

Die „Kriterien“ in der Abteilung Ökonomie, die der

Europäische Rat aufgestellt hat und als Voraussetzung für

den Beitritt erfüllt sehen möchte, fassen sich in den

zwei prinzipiellen Forderungen zusammen, daß (I) eine

funktionsfähige Marktwirtschaft

und (II) die

Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften

innerhalb der Union standzuhalten

, gegeben sein

müssen. Was das alles einbegreift, expliziert die

EU-Kommission folgendermaßen:

„(I) Dies wiederum setzt voraus, daß verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Angebot und Nachfrage müssen durch das freie Spiel der Marktkräfte ausgeglichen werden; Preise und Außenhandel müssen liberalisiert sein;

– es darf keine nennenswerten Schranken für den Marktzugang (Errichtung neuer Unternehmen) und das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben;

– das Rechtssystem einschließlich der Regelung der Eigentumsrechte muß vorhanden sein; Gesetzen und Verträgen muß gerichtlich Geltung verschafft werden können;

– makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger öffentlicher Finanzen und Zahlungsbilanzen, muß erreicht sein;

– es muß ein breiter Konsens über die wesentlichen Elemente der Wirtschaftspolitik bestehen;

– der Finanzsektor muß hinreichend entwickelt sein, um die Ersparnisse produktiven Investitionen zuzuführen…

(II) Zu berücksichtigen ist dabei u.a.:

– ob eine funktionsfähige Marktwirtschaft mit einem ausreichenden Grad an makroökonomischer Stabilität besteht, so daß die Wirtschaftsteilnehmer ihre Entscheidungen in einem Klima der Stabilität und Berechenbarkeit treffen können;

– ob Human- und Sachkapital einschließlich Infrastruktur (Energieversorgung, Telekommunikation, Transport usw.), Bildungswesen und Forschung in ausreichendem Maße zu angemessenen Kosten vorhanden ist und welche künftigen Entwicklungen in diesem Bereich zu erwarten sind;

– inwieweit staatliche Politik und Gesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit über handels- und wettbewerbspolitische Maßnahmen, staatliche Beihilfen, KMU-Förderung usw. beeinflussen;

– Grad und Tempo der Handelsverflechtung mit der Europäischen Union, die ein Land bereits vor der Erweiterung erreicht hat. Dies gilt sowohl für das Volumen als auch die Art des Warenverkehrs mit den Mitgliedstaaten…“

Mit einem „Wirtschaftsprogramm“, an das die Politiker

dieser Länder sich halten könnten, hat dieser Katalog

nicht viel zu tun. Die EU trägt vielmehr ihre

Anspruchshaltung vor: Sie nimmt Maß an ihren

internen Einrichtungen und Funktionsweisen, die

diese Länder „übernehmen“ sollen, um sich zum

EU-kompatiblen Wirtschaftsraum herzurichten. In Gestalt

der „Kriterien“ wird die gar nicht bescheidene Forderung

erhoben, daß sich die Beitrittskandidaten zu einem für

jedes europäische Geschäftsinteresse frei zugänglichen

und auch noch lohnenden Raum

zurechtzureformieren haben, ohne nationale Barrieren, mit

sämtlichen in der EU geltenden Bedingungen, von der

entsprechenden Infrastruktur über technische Normen bis

zu den rechtlichen und wirtschaftspolitischen

Einrichtungen, als exklusiver Vorteil für das

Euro-Kapital. Bemerkenswert daran ist die

Rücksichtslosigkeit, mit der Maßstäbe aufgestellt werden,

die die Neumitglieder einhalten sollen: Die „Kriterien“

sind nichts anderes als das Abziehbild funktionierender

kapitalistischer Nationen der gehobenen Klasse. Die

Beitrittsbedingungen unterstellen und verlangen nicht

mehr und nicht weniger als eine erfolgreiche

Kapitalakkumulation – das aber im Gestus, als sei sie das

Produkt von Richtlinien, an die die Staaten sich nur zu

halten brauchen. Was bei diesen Nationen an

Voraussetzungen dafür gegeben ist, interessiert nicht.

Sie kommen einzig als Potential vor, das sich nach dem

Vorbild der EU herzurichten hat, bzw. – schließlich

wissen die Europa-Erweiterer dann doch ziemlich genau,

was für eine Sorte von Staaten sie vor sich haben – als

eher zweifelhaftes Potential: Das zweite „Kriterium“, die

Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften

innerhalb der Union standzuhalten

, beruht

auf eben dem begründeten Zweifel an ihren diesbezüglichen

Fähigkeiten, stellt aber den Gegensatz, den das

Anschlußprogramm gegenüber den Kandidaten aufmacht, wie

eine Bewährungsprobe vor, die sie zu bestehen haben.

Das einschlägige Stichwort heißt „Öffnung“: Angefangen von den Assoziationsabkommen bis zu den heutigen „Heranführungsstrategien“ verlangt Europa von den Anschlußländern, die auf Grundlage des Systemwechsels sich eine nationale Kapitalakkumulation überhaupt erst herstellen müssen, der Konkurrenz des EU-Kapitals auszusetzen: Messen sollen sich auf der einen Seite internationales und vor allem EU-Kapital, durch seinen „Binnenmarkt“ zu entsprechenden Dimensionen aufgewachsen, auf der anderen Seite die Zerfallsprodukte der östlichen Arbeitsteilung. Staatliche Schranken für die Benützung durch auswärtige Geschäftsinteressen haben die Assoziationspartner Zug um Zug einzureißen, sich perspektivisch, aber zunehmend auch jetzt schon, der Mittel nationaler Wirtschaftspolitik zu enthalten, die auf die staatliche Korrektur von Konkurrenzniederlagen zielen – das ist der Inhalt des „acquis communautaire“, was 3 der sogenannten „vier Freiheiten“, „freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr, freier Dienstleistungsverkehr“, betrifft. Im Namen dieser Freiheiten bekämpft Europa in seinem Anschlußgebiet alle erdenklichen Schranken und betätigt seinen Imperativ zur „Öffnung“ im andauernden Verdacht gegen „postkommunistisches Beharrungsvermögen“. Und unter diesen Bedingungen sollen die Objekte dieser Befreiung – so postuliert es der Kriterienkatalog – Erfolge erzielen, die sie als Nationen mit guten Bilanzen und stabilem Geld zu lohnenden Objekten des Anschlusses machen.

Als Mittel des Wirtschaftsaufschwungs sind Prospektion und Niederlassung potenten auswärtigen Kapitals vorgesehen sowie der Zufluß von privatem Kredit. Für ihre Geschäftsfähigkeit als Objekt der Prospektion wird auch etwas getan, Europa begleitet seinen Anspruch auf Öffnung mit Kredit: IWF, Weltbank und die Europa-Banken haben die internationale Zahlungs- und Geschäftsfähigkeit der Reformstaaten garantiert und ihnen damit auch für die Wahrnehmung der interessierten Geschäftswelt den Charakter einer ausgewiesenen europäischen Anlagesphäre verliehen, woran alle nationalen Erfolgsaussichten unwiderruflich geknüpft sind. Dasselbe leisten inzwischen zunehmend die EU-Banken, indem sie von Europa befürwortete Projekte, elementare Voraussetzungen für die Tauglichkeit in Sachen Binnenmarkt finanzieren.

Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen

„Öffnung“ im Außenverhältnis

In einem überaus ausgewogenen Verhältnis haben die nach der Auflösung des RGW abgeschlossenen Assoziierungsverträge einerseits EU-Konkurrenzinteressen in Rechnung gestellt, die keinesfalls geschädigt werden dürfen. Bei den sogenannten „sensiblen Produkten“, Stahl, Textil- und Agrarerzeugnissen – zufälligerweise sind das dieselben, bei denen sich die Beitrittsstaaten gewisse Exportchancen ausgerechnet hatten – hat Europa auf dem Schutz des EU-Binnenmarkts, auf Einfuhrbeschränkungen durch Quotenregelungen bestanden. Andererseits hat es den Transformationsstaaten „Asymmetrie“ gewährt, d. h. gegenüber der übermächtigen Konkurrenz des in der EU schon etablierten Kapitals die Sonderbedingung eingeräumt, diese Konkurrenz nicht sofort und nicht überall in Anschlag zu bringen: Konditionen der graduellen Öffnung, des schrittweisen Abbaus von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen, Fristen und Ausnahmeregelungen bei der Zulassung von Auslandskapital, unterschieden nach Branchen. Eben wegen der Rücksichtslosigkeit des Öffnungsprogramms hat es die Übernahmemacht EU auch wieder für nötig erachtet, Rücksichten einzuräumen: Das Verhältnis ist in die Verlaufsform eines dauerhaften Streits überführt worden, bei dem sich Europa die Auslegung der Vereinbarungen, die Entscheidung darüber, was EU-konform, was nicht konform ist, und die Genehmigung von Ausnahmen vorbehält. Logischerweise fallen auch die Erfolge reichlich asymmetrisch aus: die Handelsbilanzdefizite gegenüber Europa in allen diesen Nationen steigen regelmäßig.[3]

Europa besteht auf „Öffnung“ in sehr exklusiver Art; in der anderen Himmelsrichtung ist nämlich das Gegenteil, Abbruch verlangt, weil die europäischen Versöhnungs-Politiker nicht genug vor der gefährlichen „Abhängigkeit“ von russischen Importen warnen können. Bezeichnenderweise ist damit nicht der Handel gemeint, den Europa mit Rußland betreibt, bei dem es sich durchaus nicht vor Abhängigkeit fürchtet. Bei den Beitrittskandidaten aber werden konkurrierende Handelsbeziehungen nicht geduldet: Europa will nicht nur das Geschäft auf sich ziehen, sondern auch das damit verbundene politische Gewicht bei sich konzentrieren und beides der ehemaligen Vormacht Rußland bestreiten. Die Möglichkeit, daß sich Rußland mit Bartergeschäften oder Gewinnen aus Osteuropa konsolidiert, soll ebenso ausgeschlossen werden wie jede Handhabe, über Handelsbeziehungen Einfluß und politische Erpressungen gegenüber den Ex-Verbündeten auszuüben.

Die Aufgabe ist in einer Hinsicht relativ schnell damit

erledigt, daß sich im Rahmen der alten

RGW-Handelsbeziehungen kaum gutes, d.h. weltmarktfähiges

Geld verdienen läßt, auf das die Transformationsstaaten

angewiesen sind. Wirtschaftsgutachten führen

eindrucksvolle Statistiken über die Umorientierung im

Handel

vor – selbstverständlich ohne zu erwähnen,

wieviel an Industrie und sachlichem Reichtum dieser

„Umstellung“ zum Opfer gefallen ist. Abweichungen von der

vorgeschriebenen Linie, Fälle, in denen Betriebe oder

Nationen den Nutzen dieser Kündigung nicht einsehen und

sich mit Bartergeschäften behelfen wollen, werden von

Europa aus zur Ordnung gerufen: Der Fall Bulgarien ist

seit dem Staatsbankrott und Sturz der

„postkommunistischen“ Regierung erledigt, der Fall

Slowakei noch nicht zur Gänze.

„Mitte 96 setzte die Slowakei die EU von ihrer Absicht in Kenntnis mit Rußland Gespräche über ein mögliches Freihandelsabkommen aufzunehmen. Nach Erörterungen in den mit dem Europa-Abkommen eingesetzten Organen änderte die Slowakei ihre Pläne und strebt nunmehr nur noch in einigen Bereichen eine Liberalisierung des Handels an.“

Der problematische Restbestand besteht hauptsächlich in den Energieimporten – „strategische Güter“ par excellence, weil Grundvoraussetzung jeder Volkswirtschaft. Auch da werden Mißverständnisse des Inhalts, mit dem Eintritt ins Reich der Marktwirtschaft sei den EU-Kandidaten nun freier Handel und Wandel erlaubt –

„Zu der Frage der vollständigen Abhängigkeit seines Landes von russischen Öl- und Gaslieferungen sagte Meciar, man werde so lange Handel mit Rußland treiben, wie das für beide Seiten vorteilhaft sei. Wenn das Öl in Rußland billiger sei als in anderen Ländern wie gegenwärtig, dann werde man es dort kaufen.“ (FAZ 26.9.96) –

nötigenfalls mit Nachdruck korrigiert:

„Damit bleibt die Slowakei in bezug auf Brennstoffimporte größtenteils vom politisch instabilen Rußland abhängig. Um diese einseitige Abhängigkeit – die auch politisch für die Slowakei gefährlich werden könnte – zu durchbrechen, ist eine konsequente Diversifizierung der slowakischen Brennstoffimporte dringend notwendig.“ (Werner Weidenfeld (Hrsg.): Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union, Gütersloh 1995, S. 183)

Die einsichtsvollen EU-Kandidaten, Polen, Tschechien, Ungarn haben ihre politische Reife unter Beweis gestellt und sich, rücksichtslos gegen die Kosten, um „Diversifizierung“ bemüht, d.h. den Anschluß an westeuropäische Energienetze hergestellt oder im Verbund mit westeuropäischen Vertragspartnern Garantien gegen Rußland gesucht – so daß inzwischen in einer neuen Variante von Dreiecksgeschäften westliche Energiekonzerne billige russische Energie zu Weltmarktspreisen an die osteuropäischen Staaten weiterverkaufen.[4]

Der andere Problemfall besteht im unseligen atomaren Erbe. In diesem Fall denkt die EU erstens an nichts anderes als an Leib und Leben ihrer Bürger:

„Die Union steht unter dem Gebot des Schutzes von Leben und Gesundheit ihrer jetzigen und künftigen Bürger. Das bedeutet, daß die Bewerberländer uneingeschränkt an den Bemühungen mitwirken sollten, die Nuklearsicherheit in ihrem Land auf internationales Niveau zu bringen.“

Zweitens versteht es sich von selbst, wer das „internationale Niveau der Nuklearsicherheit“ gepachtet hat, so daß diese Staaten nicht auf andere Sorten von Energie umgerüstet, sondern von der RGW-Nukleartechnologie und dieser „gefährlichen Abhängigkeit“ abgebracht werden müssen.[5] Siemens und Framatome muß die Öffnung dieses besonderen Markts gesichert werden, und die EU bietet ihre erpresserische Hilfe an: Den Staaten wird die Entscheidung über Stillegung oder Umrüstung von AKWs mit der Aussicht auf Kredit nahegelegt.

„Die Finanzhilfe gewährenden Institutionen sollten sich mit den einzelnen betroffenen Ländern sobald als möglich über den frühesten praktikablen Termin für die Stillegung der betreffenden Kernkraftwerke und ein Hilfsprogramm zur Ermöglichung dieser Stillegung einigen. Die Programme sollten von der EBWE in enger Zusammenarbeit mit PHARE, EURATOM und der Weltbank aufgestellt werden. Diese Koordinierung sollte auf alle Hilfs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeweitet werden. In Anbetracht der Beträge, um die es geht (etwa 4 bis 5 Mrd. ECU für die wichtigsten Maßnahmen in den nächsten zehn Jahren), wird die Union hierzu nur einen Teil beitragen können.“

„Öffnung“ der „Zentralverwaltungswirtschaft“

Die zweite Abteilung der verlangten „Öffnung“ nimmt sich die Hinterlassenschaft des Sozialismus vor, in der Terminologie der Kriterien:

„Es darf keine nennenswerten Schranken für den Marktzugang (Errichtung neuer Unternehmen) und das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben.“

Verlangt ist der Abbau der Staatswirtschaft – der

grundsätzlichen Wettbewerbsverzerrung

, der

entscheidenden Schranke

für die Segnungen der

freien Konkurrenz, die Europa in seinem Osten einziehen

lassen möchte. In diesem Geist überwachen und

kontrollieren die europäischen Instanzen von Anbeginn bis

heute mit mißtrauischer Aufmerksamkeit das Kapitel der

„Privatisierung“

Der europäische Standpunkt, nach dem sich die Güte von Regierungen daran bemißt, mit welcher Entschiedenheit und Geschwindigkeit sie „privatisieren“, hat mittlerweile den Charakter eines Dogmas angenommen – als handelte es sich im Prinzip um dieselbe grundvernünftige Sache wie die einschlägigen Telekom-Kunststücke in Westeuropa, nur in etwas größeren Dimensionen wegen der Herkunft dieser Nationen aus dem anderen System. In den eingebürgerten Sprachregelungen von „verschleppten“, „aufgeschobenen“ oder „stockenden Reformen“ kommt die von Europa verlangte Umwälzung schon gleich wie ein unhintergehbarer Sachzwang daher, dem sich die Regierungen stellen müssen. Europa besteht in dieser Frage auf Fortschritten, als ob es nur um eine Umdefinition von Staatsbetrieben in Privateigentum durch staatlichen Willensakt ginge. Es trifft auch auf Bereitschaft: Alle diese Staaten bekennen sich zum Programm der Privatisierung – alle wollen schließlich „zurück nach Europa“. Allerdings stoßen sie bei der Verwirklichung des Programms allzu oft auf die Sachlage, daß sie an der Aufgabe scheitern. Es handelt sich schließlich nicht bloß um eine Änderung der Eigentumsform, sondern um Bewährung oder Untergang des Hauptbestandteils überkommener nationaler Produktionsmittel auf dem Euro-Markt. Die Intransigenz der Aufsichtsinstanzen, die sich an der Eigentumsform festmacht und den Verdacht anmeldet, Regierungen wollten insgeheim Staatseigentum aufrechterhalten, zielt auf das europäische Recht auf Konkurrenz und gefährdet damit diese Substanz: Denn die Hindernisse und Schwierigkeiten, auf die die Reformstaaten mit ihrem Willen zur Privatisierung stoßen – gleichgültig, welche Methoden sie sich dafür ausdenken –, beweisen auf ihre Art, daß sich die angestrebte Gleichung von überkommenen Staatsbetrieben und Kapital nicht wahrmachen läßt. Und was die Regierungen beim rigorosen Durchziehen der Alternative „Privatisierung oder Schließen“ zögern läßt, ist der peinliche Umstand, daß dann beim Aufbruch in eine neue nationale Freiheit von ihnen als Industrienationen nicht viel übrig bleibt.

Das erste Hindernis, auf das die Privatisierungsbemühungen treffen, ist das Fehlen einer zahlungsfähigen Nachfrage: In den Nationen ist anlagewilliges und -fähiges Kapital nicht vorhanden, aus eben dem Grund, daß dort die Institution des Privateigentums, die in Kraft gesetzt werden soll, nicht in Kraft war. Auswärtige Kaufinteressen halten sich in Grenzen, reichen jedenfalls bei weitem nicht an die Masse der zu privatisierenden Unternehmen heran, nicht einmal, wenn die zu Schleuderpreisen angeboten werden. Die Redeweise vom „Tafelsilber“, von dem sich die Reformstaaten angeblich nur viel zu zögerlich trennen mögen, kennzeichnet ja umgekehrt eher den Charakter des westlichen Einkaufsinteresses und das darin enthaltene vernichtende Urteil über die Geschäftstauglichkeit ganzer Volkswirtschaften: Die Praktiker der Rentabilität entdecken kaum etwas Gewinnträchtiges, wenige Betriebe, denen sie eine Behauptung auf dem Weltmarkt zutrauen möchten… Sie tätigen einige spektakuläre Einkäufe, während der große Rest im Eigentum der Staatsmacht verbleibt, weil die Staatsbetriebe keine Käufer finden.

Wo sich Käufer einstellen, da ist deren Geschäftskalkulation oft von einer Art, daß sie Staatsinteressen tangiert: Teils ist das Inventar von den Käufern bis zum Grundstücksverkauf ausgeschlachtet worden, und die Betriebe sind darüber aus der nationalen Bilanz verschwunden; teils sind ganze Branchen aufgekauft worden, um sie dichtzumachen und den Markt von von außen zu beliefern. Daher rühren z.B. die von der EU-Kommission als Handelshemmnis monierten Bedenken Polens, seinen Öl- und Treibstoffsektor zu „öffnen“: Auf der deutschen Seite, sofort hinter der Grenze stehen Raffinerien, die aus dem Stand ganz Polen versorgen könnten und das gesamte nationale Geschäft auf sich ziehen möchten.

Daher verbleibt Unternehmensbestand in Staatseigentum. Regierungen wollen das negative Urteil vertagen, sich die Entscheidung offenhalten, in Einzelfällen auch einträgliche Unternehmen als sichere Geldquelle ihrer Haushalte behalten, Interessenten für ein potentielles Geschäft suchen. Die Alternative, von Staats wegen Betriebe zu konkurrenzfähigem Kapital aufzurüsten, trifft auf ein zweites Hindernis: Die Herstellung einer rentablen Produktion, die sich in der europäischen Konkurrenz messen kann, ist ohne Kapitalzuschuß, ohne Kredit, nicht zu haben, aber die Kreditbeschaffung für Programme der „Umstrukturierung“ gerät wieder zu einer Frage der Genehmigung durch Europa. Die nationalen Vorbehalte, daß nicht zuviel Industrie brachgelegt werden darf, werden von dessen Seite teils gebilligt – unter dem Titel der notwendigen, einer Privatisierung vorausgesetzten Umstrukturierung –, teils aber entschieden mißbilligt.

Der polnische Weg

Die polnischen Regierungen haben Unternehmenskonglomerate zu Aktiengesellschaften (Nationale Investmentfonds) zusammengefaßt, sich dafür die europäische Konzession, die Unterstützung der Weltbank und der EU-Banken gesichert, und ihre marktwirtschafliche Linientreue unterstrichen, indem sie westliche Managementgesellschaften in deren Verwaltung hereingebeten haben.

„So ist einigen Großunternehmen eine Umstrukturierung gelungen, obwohl (!) sie in staatlichem Besitz sind.“

Aber auch die Genehmigung ist bedingt und der europäische Vorbehalt bleibt bestehen: Die EU-Kommission beanstandet,

„daß im Falle Polens nicht im selben Maße wie bei anderen Bewerberländern damit gerechnet werden kann, daß politisch bedingte Verzerrungen durch den internationalen Wettbewerbsdruck korrigiert werden können.“

Europa beharrt auf dem Prinzip:

„Privatisierung und ausländische Direktinvestitionen werden wesentlich zur Umstrukturierung beitragen, vor allem in den von Staatsunternehmen beherrschten Sektoren (Chemie, Mineralöl, Bergbau, Telekom und eisenschaffende Industrie),“

und läßt auch nicht im Unklaren, wie die europäischen Maßstäbe für „Umstrukturierung“ aussehen:

„Die polnische Regierung hat sich bisher weniger als die Regierungen anderer Länder bereitgefunden, Lösungen für die von der Umstrukturierung zu erwartenden ernsten regionalen und sozialen Probleme zu finden.“

Der tschechische Weg

Schnell und gründlich die Staatswirtschaft „privatisieren“, indem das Staatseigentum in eine Menge von „Aktien“ umgerechnet und gegen eine geringe Gebühr ans Volk verteilt wird, das läßt sich schon machen. Dadurch wird aber weder die kapitalistische Tauglichkeit, die erwünschte Ertragskraft der in AGs verwandelten Betriebe hergestellt, noch eine nationale Zahlungsfähigkeit, die die Papiere in Kurs hält. Es sind diese Schranken, die sich heute bemerkbar machen und auf denen – nach der Begeisterung über die entschiedene und schnelle Kupon-Privatisierung – die heutige Kritik an der Tschechischen Republik beruht; freilich nimmt diese Kritik sie nicht als Ausdruck desselben Mangels an Kapital, an dem sämtliche Privatisierungsmethoden kranken, sondern schon wieder als mangelnden staatlichen Privatisierungswillen, als „Staatswirtschaft“, und zwar in der perfiden Form einer „versteckten Staatswirtschaft“. Die Diagnose der „Scheinprivatisierung“ hat es mittlerweile zum offiziellen Vorwurf an die Adresse der tschechischen Regierung gebracht:

„. … ist der Staat mit Kapitalanteilen zwischen 30 und 66% der einflußreichste Aktionär der vier Großbanken geblieben. Die OECD hat diesen Umstand in ihrem jüngsten Länderbericht ausführlich kritisiert. Sie verweist darauf, daß die Großbanken nicht nur alle denselben Hauptaktionär haben, sondern auch über Kreuzbeteiligungen miteinander verflochten sind. Denn die von den Banken verwalteten Investitions-Privatisierungs-Fonds (IPF) gehören zu den wichtigsten Anlagefonds und halten seit der Coupon-Privatisierung auch Bankenaktien in ihren Portefeuilles. Gleichzeitig sind diese IPF wichtige Aktionäre in den Industriebetrieben, so daß die Großbanken bei diesen zugleich als Gläubiger und – über die IPF – als Eigentümervertreter auftreten.“ (NZZ, Mitte Juli 97)

Die entschiedene und schnelle Privatisierung

hat

nun zwar aus guten Gründen zu der Eigentumsverteilung

geführt, die heute Anstoß erregt: Daß das durch

politischen Beschluß ins Leben gerufene tschechische

Privateigentum, die ans Volk übertragenen Kupons,

postwendend bei Institutionen, denen der Staat das Recht

auf Geldschöpfung verliehen hat, bei Banken und

Investmentfonds, landet, ist ebenso folgerichtig wie die

Tatsache, daß deutsche Banken die Hauptaktionäre

deutscher Firmen sind. Aber auch in diesem Fall sind

Eigentumstitel noch lange nicht mit

funktionierendem Kapital identisch, was sich dann auf

dieser Ebene als Dilemma der Investmentfonds

herausgestellt hat.[6] Auch hier steht die Scheidung

von rentabel und unrentabel an, was den Besitz der Fonds

betrifft ebenso wie bei den Fonds selber wie bei den

Banken als Eigentümer der Fonds. Von der Politik ist

verlangt, entweder das negative Urteil zu vollstrecken

oder wiederum nach Mitteln zu suchen, das Eigentum

funktionstüchtig zu machen.

Dieses Dilemma wird den tschechischen Marktwirtschaftlern aber nun als möglicherweise böse Absicht zugerechnet, das negative Urteils der Aufsichtsinstanzen steigert sich von: „versteckte Staatswirtschaft“ zu: „Quelle von Korruption und Verbrechen“![7] Das Urteil hat die Spekulation gegen das tschechische Geldwesen dann vollstreckt, die unbestechlichen Instanzen des internationalen Geschäfts haben der tschechischen Republik bewiesen, daß ihr „Modell“ auch nicht mehr wert ist als das wacklige Nationalvermögen der anderen Transformationsländer.[8]

Der slowakische Sündenfall

Hier fällt die europäische Mißbilligung der Privatisierung wiederum genau umgekehrt aus: Dieselben Investmentfonds, die im Fall Tschechiens inzwischen als ein Sumpf von Korruption und versteckter Staatswirtschaft denunziert werden, gelten als Repräsentanten der freien Marktwirtschaft, die Meciars Reformfeindlichkeit zum Opfer gefallen sind:

„In den letzten Jahren war die Wirtschaftspolitik der Slowakei durch einen Mangel an Vorhersehbarkeit und Transparenz gekennzeichnet. Die sprechendsten Beispiele dafür lassen sich im Privatisierungsprozeß finden, wie die überraschende Einstellung des zweiten Kuponprivatisierungsprogramms, die plötzliche Änderung der Rolle der IPF (wodurch diese Fonds beträchtliche Verluste erlitten)[9] und die Tatsache, daß die Privatisierung der Großbanken bereits mehrmals angekündigt und dann wieder verschoben wurde. Auch dem vorgeschlagenen Gesetz über die Unternehmenssanierung mangelt es an Transparenz, da bei der Auswahl der begünstigten Unternehmen politische Erwägungen eine Rolle spielen. Der Gesetzentwurf sieht Möglichkeiten vor, Verbindlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt oder Banken durch ein wenig durchsichtiges Verfahren umzuschulden oder zu streichen, was mit einer beträchtlichen Einflußnahme der Politik verbunden ist.“

Die „intransparenten Direktverkäufe“, ebenso transparent wie die Schmiergeldaffären der Treuhand in der Zone, sind auch transparent genug dafür, daß die EU-Kommission die politische Absicht wahrnimmt und mißbilligt: Das slowakische Bedürfnis, den Besitzstand unter nationaler Kontrolle zu halten, indem die neuen Privateigentümer über ihre Staatszugehörigkeit auf die Funktionsfähigkeit ihres Eigentums für Nation und Staat verpflichtet werden sollen – das ist der slowakische Verstoß gegen den Geist der Marktwirtschaft; als ob nicht zahlreiche marktwirtschaftliche Staaten es in ihrer Vergangenheit für nötig befunden hätten, strategisch bedeutsame Betriebe in ihre Kontrolle und Betreuung zu überführen, um dem nationalen Wachstum dienlich zu sein. Das Urteil lautet: Mißachtung des Privateigentums und zwar in der Lesart: Ausschluß des Auslands.

Rumänien, Bulgarien und Slowenien

kassieren das negative Urteil „verschleppter Reformen“. Auswärtige Geschäftsinteressen an diesen Balkanstaaten fallen – mit Ausnahme der italienischen Mafia – außerordentlich bescheiden aus, so daß die Regierungen der ersten Jahre auf ihren Privatisierungsobjekten im wesentlichen sitzen geblieben sind, d.h. sie haben sich natürlich nicht genügend um die Marktwirtschaft bemüht:

„Bulgariens Fortschritte sind durch das Fehlen einer Verpflichtung zu einer marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirtschaftspolitik begrenzt worden.“

Das Urteil wird von den nunmehr auch im europäischen Sinn demokratisch legitimierten Regierungen vollstreckt, wobei die Bedeutung von „Privatisierung“ mit Liquidation weitgehend zusammenfällt.

„Rumänien hat kürzlich Fortschritte bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft gemacht, besonders durch das Herangehen an die Beseitigung größerer Verzerrungen wie etwa niedriger Energiepreise, durch die Beschleunigung der Privatisierung und den Beginn der Liquidation verlustbringender staatlicher Großbetriebe.“

Der Wettbewerbsfähigkeit dieser Nation ist also damit gedient, daß sich ihre Einwohner keine Heizung mehr leisten können. Zusätzlich schließt Rumänien auch noch größere Teile seiner petrochemischen Industrie – eine kleine Ironie der Geschichte: Unter Ceausescu wurde deren Aufbau vom Westen gefördert, um den lobenswerten Unabhängigkeitsdrang gegenüber der sowjetischen Vormacht zu stärken, heute ist das Gerät „unrentabel“. Die „staatlichen Großbetriebe“ sind heutzutage eben überflüssig – im Hinblick auf die Nation, die sich ihre eigene Produktion nicht mehr leisten kann, und im Hinblick auf überlegene westliche Großbetriebe.

Nicht einmal Slowenien, dessen 4 bis 5 Unternehmen nach den Maßstäben des bürgerlichen Rechts einwandfrei Privateigentum sind, kommt der europäischen Kritik aus. Das arbeiterselbstverwaltete Erbe hat es in seinem internen Funktionieren noch nicht zum notwendigen Gegensatz von Arbeit und Eigentum gebracht:

„Jedoch ist die Umstrukturierung der Unternehmen langsam verlaufen aufgrund des Konsenscharakters wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse und den Anreizen für Arbeitnehmer wie Manager zur Erhaltung des status quo.“

Marx-Kenntnisse sind nicht vonnöten, damit die europäischen Aufseher entdecken, daß ohne fixierten Klassengegensatz, ohne organisierte Lohnsenkung von echtem Privateigentum nicht die Rede sein kann!

Ungarn

schließlich hat Maßstäbe in der Konkurrenz der passiven Imperialisten um das Wohlwollen der europäischen Schutzmacht gesetzt, verdient in jeder Hinsicht das Kompliment vorbildlichen Gebarens: Konkurse und Betriebspleiten sind unter staatlicher Anleitung in beachtlichem Ausmaß organisiert worden. Beim Verkauf der Staatsbetriebe hat man demonstrativ nicht nach nationalen Lösungen gesucht, sondern den weitestgehenden Ausverkauf nationaler Unternehmen betrieben (begleitet von zahlreichen „Korruptionsaffären“, weil sie angeblich zu Dumping-Preisen veräußert wurden). Angesichts drohender Zahlungsunfähigkeit sind in einer letzten Privatisierungsrunde die Versorgungsbetriebe veräußert worden, so daß die Politik nun die spannende Aufgabe zu bewältigen hat, einerseits der Masse der Bevölkerung irgendwie Licht und Heizung zu ermöglichen, andererseits die Verdienstansprüche der Eigentümer zu bedienen[10] und drittens ihren Haushalt von den Lasten der Sozialzuschüsse zu entlasten.

Welche Techniken die Privatisierungsminister sich auch ausdenken mögen, sie treffen alle auf denselben Gegensatz: Große Teile des behaupteten Nationalvermögens werden dem Anspruch, sich als Kapital zu bewähren, nicht gerecht, folglich steht Brachlegen an – und das in Ausmaßen, daß Staaten ihre nationale industrielle Basis abhanden kommt. Aus dieser Notlage werden sie aber nicht entlassen, weil Europa genau das als Forderung gegen sie erhebt: Mit dem Anschlußprogramm ist der Gegensatz zwischen dem von Europa aus geltend gemachten Gebot, Konkurrenzschranken einzureißen, indem Staatsbetriebe aus dem „staatlichen Schutz“ entlassen werden, und dem Standpunkt nationaler Besitzstandswahrung institutionalisiert. Rücksichten auf den Erhalt nationaler Produktion, die Protektion nationaler Betriebe haben sich vor dem „acquis“ der EU zu rechtfertigen. Dabei kann Europa immer auch auf den Sachzwang verweisen, der von den „ungesunden“ Finanzen der Nationen ausgeht: Eine Staatsverschuldung zugunsten der kapitalistischen Umrüstung gefährdet den ohnehin fragwürdigen Nationalkredit der Staaten; andererseits werden Privatisierungserlöse aus Betriebsverkäufen dringend benötigt, um den Devisenverbindlichkeiten gerecht werden zu können. Im Fortgang des Experiments werden daher Zug um Zug nationale Vorbehalte aufgegeben, als strategisch angesehene Branchen „geöffnet“; um überhaupt Investoren zu gewinnen, wird immer weniger um den Verkaufspreis und die Verkaufskonditionen gestritten, was Investitionen und die Fortsetzung der Produktion betrifft.

Wo und wie auch immer Europa noch „verbliebene“ oder „versteckte Staatswirtschaft“ ausmacht, beim Fondseigentum, bei den NIFs, bei den Banken – der Vorwurf enthält den Zwang zum Bekenntnis, daß nationale Potenzen nicht zur Kapitalisierung taugen und daß die Nationen sich zu ihrer Annullierung zu entschließen haben. Diese negative Seite der Forderung nach Entstaatlichung tritt auch programmatisch auf; die EU-Kommission hat es nicht für überflüssig befunden, eigens die Forderung aufzustellen:

„Es darf keine nennenswerten Schranken für … das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben.“

Die westlichen Befunde in Sachen „marode“ und „unrentabel“ stellen keinen Automatismus dar, sondern sind durch staatliche Hoheitsakte zu vollstrecken; und den Willen dazu traut man den Anschlußstaaten aus gutem Grund nicht ohne weiteres zu. Ausarbeitung und Vollzug von Konkursgesetzen sind ein eigenes Feld der kritischen Überwachung von seiten der europäischen Instanzen.

Derselbe Gegensatz wird auch auf der Ebene des Bankgeschäfts verfolgt. Daß die ebenfalls von der EU verlangte Privatisierung der Banken und die Anpassung an den Binnenmarkt, d.h. die Zulassung von Auslandsbanken, immer wieder zum besonderen Streitfall zwischen Transformationsländern und Aufsichtsinstanzen gerät, erklärt sich aus den heiklen Fragen, die damit verbunden sind: Die banktechnische Entscheidung über den Umgang mit „schlechten Krediten“ ist der Sache nach die Entscheidung über Erhalt oder Vernichtung nationaler Produktion; daß Regierungen sich vermittelt über ihre nationalen Banken ein Moment von Kontrolle darüber vorbehalten wollen, ist ebenso logisch wie ihre Annahme, daß die Konkurrenz von Auslandsbanken das Problem verschärft, indem sie „gute Kredite“ auf sich ziehen und die „schlechten“ den nationalen Banken überlassen. Diese Vorbehalte werden aber von Europa nicht geduldet, sondern, wie in der jüngsten tschechischen Krise, in die Phänomene „Filz und Wirtschaftskriminalität“ umgedeutet und als Auftrag, diese „Mißwirtschaft“ zu beseitigen, an die zuständige Regierung zurückgereicht. Auch hier sind, damit die Verpflichtung auf rentable Produktion durchgesetzt wird, Staatsakte gefordert.

Die Erfolge der Öffnung

Die europäische Begutachtung der Beitrittskandidaten endet in einer Reihe negativer Urteile: Stereotyp wiederholt sich die Kritik daran, daß „noch immer zu wenig Konkurse, zu wenig Arbeitslose“ zu verzeichnen sind.[11] Im Urteil der Agenda haben diese Länder „zu viel“ Landwirtschaft,[12] aber auch „zu viel“ Industrie!

„Industrie… problematisch bleiben die im Vergleich zu der noch immer unzureichenden Inlandsnachfrage große Überkapazitäten in einigen Sektoren.“

So läßt sich der Ruin, der dort angerichtet wird, noch als Argument gegen die Reste von Produktion anführen.[13] Die europäische Erschließung der Länder vollstreckt die negativen Urteile und führt zu einer weitflächigen Ruinierung der produktiven Grundlagen – die Zone stellt eine Art idealer Vorlage dar, dort hat die deutsche Staatsmacht perfekt zur Anschauung gebracht, wie das kapitalistische Grundgesetz der Rentabilität und seine heutigen standortpolitischen Maßstäbe als industrielle Brachlegung vollzogen werden. De-Industrialisierung – die auch bei den sogenannten „erfolgreichen“ Nationen stattfindet, bei den anderen erst recht – wird nicht nur als Wirkung der europäischen Konkurrenz besichtigt, sondern gleich auch noch als Rezept angeboten:

„Auch die Maschinenbauindustrie dürfte in der Lage sein, sich den Bedingungen nach dem Beitritt anzupassen, indem sie Produktionszweige im mittleren Technologiebereich abstößt und sich weiter auf einfachere, arbeitsintensive Ausrüstungen spezialisiert, zumal ihre Zukunft unter anderem davon abhängt, wie lange die Löhne niedrig gehalten werden können und wie rasch die Produktion gesteigert werden kann.“

Was für eine Sorte von Volkswirtschaften Europa damit perspektivisch herstellt, den Status, den es ihnen damit zuweist, nimmt die Agenda vorweg in ihrer vorurteilsfreien Begutachtung, was diese Länder Europa ökonomisch überhaupt zu bieten haben:

„Die beitrittswilligen Länder verfügen über bedeutende natürliche Ressourcen (landwirtschaftliche Flächen, bestimmte Mineralien, Artenvielfalt usw.). Für Verkehr, Energietransit und Kommunikation wird ihre geographische Lage ein Pluspunkt sein. Gleichzeitig wird von dem Erweiterungsprozeß ein erheblicher sektoraler und regionaler Anpassungsdruck ausgehen… In den beitretenden Ländern könnten die Belastungen, die durch den verstärkten Wettbewerbsdruck entstehen, anfangs weiter verbreitet sein und große Teile der Industrie in Mitleidenschaft ziehen, außerdem Landwirtschaft und Fischerei, Dienstleistungen und den audiovisuellen Sektor.“

Das funktionierende Geschäft ist zum größten Teil identisch mit auswärtiger Anlage (20% des gesamten tschechischen Exports verdanken sich z.B. VW-Skoda), und diese Anleger entdecken in der Hauptsache zwei geschäftstaugliche Posten in den Ländern: Rohstoffe und Arbeitskräfte, die enorm billig zu haben sind. Mit der Staatenkategorie, in die Europa seine Neuzugänge einstuft, Rohstofflieferanten und Billiglohnländer,[14] sind die Perspektiven der kapitalistischen Karriere auch in einer anderen Hinsicht relativ klar: Zwar können sie mit dem Kapital einer „grenznahen Produktion“ zum Binnenmarkt wuchern, etliche Lohnveredelungsgeschäfte sind z.B. aus Ostasien „zurück nach Europa“ geholt worden, andere vom Balkan zurück in Friedensgebiete; aber im Prinzip ist diese Kategorie von Staaten überreichlich bestückt.

Der Test, ob und wieweit aus den Staatsindustrien weltmarktfähige Unternehmen zu machen sind, ist im Europa-Programm nicht vorgesehen. Formell überlassen die europäischen Instanzen den Staaten samt ihrem Bankwesen die Entscheidung, wieviel an Betreuung und Kreditierung sie sich leisten wollen und können – aber auch auf dem Gebiet des Kredits steht fest, auf welche Schranken solche Versuche stoßen.

Das zweite Gebot der Qualifizierung zum Binnenmarkt: ein funktionstüchtiges Geldwesen

Die EU-Kommission teilt den Beitrittsländern schließlich auch mit, daß zu den verschiedenen „Bedingungen einer funktionierenden Marktwirtschaft“ gewisse Errungenschaften auf dem Gebiet des nationalen Geldes gehören:

„… makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger öffentlicher Finanzen und Zahlungsbilanzen, muß erreicht sein.“

Von Europa aus zu dekretieren: ‚Schafft euch solides

Geld!‘ ist objektiv betrachtet ein Witz. Vom Standpunkt

der EU-Fachleute aber gar nicht; in Gelddingen nehmen sie

wiederum Maß an ihren funktionierenden Einrichtungen. Ihr

Dekret gilt einer Reihe notwendiger, von oben nach unten

durchdeklinierter staatlicher Maßnahmen: Einführung der

„Finanzdienstleistungen“ von Banken und Börsen, „Geld-

und Wechselkurspolitik“… Daß ein staatlich gedrucktes und

von Banken verliehenes Geld in der Wirtschaft

verdient und darüber in Wert gesetzt sein will, wird wie

eine automatische Folge der korrekten geldpolitischen und

geldtechnischen Maßnahmen behandelt. Wie es die

Reformstaaten überhaupt zu einer – in der Solidität eines

Geldes unterstellten – privaten und nationalen

Akkumulation bringen sollen, mit der Frage befaßt sich

die Kommission nicht; schon gar nicht damit, daß sie

dafür lauter negative Bedingungen setzt. Das

Resultat wird ihnen aber abverlangt als eine

weitere Bedingung ihrer Benützbarkeit. Der Gegensatz, daß

sich die Institutionen und Techniken des staatlichen

Geldschöpfens zwar mustergültig einrichten lassen, die

Qualität des Geldes aber von den Mitteln und

Möglichkeiten des Geldverdienens bestimmt wird, macht

sich dann allerdings bemerkbar.

Das Bankwesen: dauerhafter Betreuungsfall

Ein „Finanzsektor“ ist installiert worden, an Banken besteht kein Mangel, die Grenzgebiete sind mit Wechselstuben übersät, aber die von der EU verlangte Dienstleistung –

„der Finanzsektor muß hinreichend entwickelt sein, um die Ersparnisse produktiven Investitionen zuzuführen…“ –

läßt zu wünschen übrig. Wo sollen die „Ersparnisse“

schließlich auch herkommen, die das Bankgeschäft bei sich

zentralisieren und gewinnbringend verleihen soll. Wegen

eben derselben Fährnisse des nationalen Geldverdienens

trifft der Kredit auch auf wenig lohnende

Anlagemöglichkeiten, auf wenige Nachfrager, die

Geschäftserfolge vorweisen können. Je nachdem, ob

staatlicherseits Nachdruck auf gesunde Bankbilanzen oder

auf Erhalt nationalen Geschäfts durch fortgesetzte

Kreditierung gelegt wird, verlegen sich die Banken auf

solide Geschäfte, d.h. vorwiegend solche mit

Staatspapieren, und die Kreditierung der Betriebe

unterbleibt, oder es vermehren sich die nicht

zurückgezahlten Kredite

. Das Problem wird nicht ganz

zutreffend als ein Problem der Menge des Kredits

registriert und tautologisch in das Gebot zum Erfolg auch

in dieser Sphäre übersetzt: Inlandsersparnisse zu

gering

.

Daß die Gründung eines nationalen Geschäftslebens zu

großen Teilen Projekt ist und die erzielten Gewinne nicht

ausreichen, um das Kreditgebäude zu bedienen, schlägt

sich in regelmäßigen Bankenkrisen nieder;

„betrügerische“ und normale Bankrotte sind an der

Tagesordnung (ebenso wie deren Verwandlung in

Korruptionsskandale

, weil lauter

politische Entscheidungen über Abbruch oder

Weiterkreditierung der Bankgeschäfte und der Geschäfte

ihrer Klientel zu treffen sind). Zur Bekämpfung der

chronisch schlechten Qualität des Kredits verlangen die

europäischen Instanzen die Kopie der westlichen

Bankengesetze, was Aufsicht, Mindestreserven,

Einlagensicherung etc. angeht. Die Gesetze lassen sich

zwar beschließen, der Geschäftserfolg aber nicht. Die

Staaten müssen sich daher mit dem gefährdeten

Bankvermögen befassen; im Unterschied zum Umgang mit dem

produktiven Erbe gilt nämlich in dieser Sphäre das genaue

Gegenteil: keinesfalls Stillegung! Hier geht es um die

Herrschaft des Geldes, die unwiderruflich zu verankern

ist. Die Rechtskraft von unbedienten Schulden und

uneinbringbaren Forderungen muß gegen eine

unfähige produktive Grundlage aufrechterhalten, d.h. von

Staatsseite „gesichert“ werden: Durch Operationen wie den

Aufkauf von „schlechten Krediten“ durch den Staat,

versehen mit der Absichtserklärung, sie dereinst durch

Privatisierungserlöse zu tilgen, durch

Bankensanierungsprogramme und Bankfusionen wird neuer

Bankkredit gestiftet. Dessen Anwendung schafft von neuem

Sanierungsbedarf, so daß der „Finanzsektor“ die

staatlichen Hüter dauerhaft mit der Aufgabe konfrontiert,

die Kreditpleiten auf das Format von Einzelfällen zu

beschränken, und dafür die Staatsverschuldung

aufzublähen – nicht wegen der Ausdehnung lohnender

Geschäfte, sondern zur Rettung des Kredits. Weil es dabei

auch darum geht, das nationale Geldwesen als

Elementarbedingung für auswärtigen Zugriff zu sichern,

steuern Weltbank- und EU fallweise Kredite zur

Bankensanierung bei, und die EU-Banken übernehmen bei der

Privatisierung strategische Anteile an nationalen Banken.

„Tragfähige öffentliche Finanzen“

möchte die EU-Kommission bei den Anschlußländern trotzdem gewährleistet sehen, dabei haben diese Haushalte noch viel mehr zu leisten, als die Entwicklung einer Nationalökonomie zu fördern und das Bankwesen auf die Füße zu stellen.

Auf der einen Seite stehen nämlich außergewöhnliche Aufgaben, die sich daraus ergeben, daß die Bedingungen, die die kapitalistische Bewirtschaftung einer Nation unterstellt, überhaupt erst herzustellen sind – und das auf einem Niveau, das die EU mit ihren Anforderungen entscheidend mitdefiniert: eine Infrastruktur, wie sie der Binnenmarkt verlangt, ein Staats- und Beamtenapparat, wie sie die freie Marktwirtschaft verlangt, ein Militär samt Ausrüstung, wie es die Nato verlangt usw. usf… Diesen Aufgaben stehen Einnahmen gegenüber, die aus demselben Grund, daß Nationen mit der Gründung eines kapitalistischen Geschäftswesens befaßt sind, äußerst bescheiden ausfallen. So wird allen diesen Staaten der Kampf gegen die „Schattenwirtschaft“ aufgetragen, um ihr Steueraufkommen zu erhöhen. Bloß handelt es sich dabei um eine Sorte von „Unternehmen“, die, wenn sie gezwungen wird, Steuern zu zahlen, auch schon pleite ist; und dann ist eine Abteilung der vorgesehenen Gewinnerwirtschaftung schon wieder perdu.

Zur Bewältigung des grundsätzlichen Mißverhältnisses zwischen staatlichen Aufgaben und vorhandenen Staatseinkünften werden die Staaten auf die Techniken der Staatsverschuldung verwiesen und auch mit den Künsten der Verlagerung in Sonderhaushalte oder in die Zuständigkeit unterer Staatsinstanzen vertraut gemacht; in ihrem Fall wird die Fragwürdigkeit des Vorgriffs auf künftiges Geschäft allerdings auch gleich mit thematisiert. Nicht daß die EU in Rechnung stellen würde, daß es hier überhaupt erst um die Gründung von nationalem Geschäft geht, und das unter den Konkurrenzbedingungen, die sie diktiert; die Mahnung zur Vorsicht ergeht vielmehr im Hinblick auf längst vorhandene „Ungleichgewichtigkeiten“ der Finanzlage der Reformstaaten. Das Anschlußprogramm erläßt den Zwang zu einer dementsprechenden Staatsverschuldung und verlangt zugleich solides Haushalten, also das Kunststück, die bekannten negativen Wirkungen auf das nationale Geld möglichst nicht eintreten zu lassen, sie zumindest unter Kontrolle zu bringen.

Bei dieser Sorte Staaten fällt das Sortieren zwischen „produktiven“ und „konsumtiven“ Staatsausgaben folglich auch eher außergewöhnlich aus. Die europäischen Agenturen sind auch hier bei der korrekten Unterscheidung behilflich. Schließlich ist Europa in der Rolle des Kreditgebers und Gläubigers von Beginn an mitzuständig für die nationale Haushalts- und Geldpolitik.

Unter dem Gebot der Sparsamkeit müssen auch noch die

letzten Preissubventionen zugunsten der Reproduktion der

Massen entfallen, so daß die Verelendung aus den

geschäftsnotwendigen kapitalistischen Gründen kräftig

vorankommt. Um den Verfallsprozeß unter Kontrolle zu

halten – die einmal dagewesene und für die

Geschäftsprospektion vorgesehene Nützlichkeit des Volks

steht auf dem Spiel –, geraten Elemente von Sozialpolitik

ins politische Programm, deren Finanzierung durch die

Arbeitenden aber von vorneherein nicht machbar ist. Die

Beiträge der kapitalistisch benützten Bevölkerungsteile

fallen lächerlich aus und die absolute Überbevölkerung

viel zu groß. Deshalb ist hier der Sonderfall von außen

finanzierter Sozialstaatsleistungen zu verzeichnen: Die

internationalen und europäischen Kreditagenturen schießen

Kredit für Rentenzahlungen und Sozialkassen zu; als

flankierende Maßnahme für Privatisierungen und

„Umstrukturierungen“ legt die EU Sozialprogramme auf. Mit

der Begründung, daß es dabei um die Akzeptanz der

Reformen

geht, geben die Aufsichtsagenturen zu

Protokoll, daß mit den Völkern ein historisch

einmaliges Experiment veranstaltet wird: In wenigen

Jahren gilt es, die Karriere vom realsozialistischen

Werktätigen zum freien Hungerleider zu bewältigen. Der

unausweichliche Vergleich mit den alten Verhältnissen muß

abgedämpft werden, die Völker sollen politisch

berechenbar bleiben. So kommt der politische Grund des

Sozialstaats zur Sprache: Die staatliche Pflege gilt

nicht den Opfern des Systemwandels, sondern dem sozialen

Frieden, auf den sie verpflichtet werden.[15]

Diese „Hilfe“ entbindet die Staaten selbstredend nicht von der Notwendigkeit von „Reformen“, und die EU-Kommission klagt in allen Fällen über „Reformstau“. Auch diesen Staaten, in denen nur ein Bruchteil der Bevölkerung, und das anerkanntermaßen als Billiglöhner, produktiv angewandt wird, wird das genialische Rezept vorgeschlagen, die Bevölkerung zunehmend auf die Perspektive einer privaten Versicherung festzulegen. Auf diesem Weg sollen sich die Staaten von unbezahlbaren Haushaltsposten entlasten,[16] schließlich gibt es wichtigere, für die diese Staaten ihre fragwürdigen Staatsschulden vermehren müssen. Auch da wird das Mißverhältnis der Aufgaben zu den Staatsfinanzen von Europa anerkannt: Funktionen, auf deren zuverlässige Erfüllung die EU Wert legt, dürfen nicht dem Risiko der nationalen Finanzkraft anheimgestellt werden; im Rahmen von PHARE und anderen europäischen Förderprogrammen werden Kredite und Zuschüsse auch für andere Haushaltsposten zur Verfügung gestellt.

Instabile Nationalkredite als Kandidaten für den Stabilitätspakt

Schließlich erwartet Europa von den Beitrittskandidaten auch, daß sich ihre nationalen Gelder im internationalen Vergleich bewähren:

„– makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger Zahlungsbilanzen…“

lautet die Zielvorgabe, mit der die EU dekretiert, daß sie die Defekte behoben sehen möchte, die sie kennt.

Außer der Tschechoslowakei und Rumänien sind alle Reformstaaten schon mit dem Erbe des ehemaligen Osthandels als Schuldnerstaaten zu ihrer neuen Karriere angetreten, ein Status, der sich durch ihre Einordnung in die Weltmarktkonkurrenz nun bei allen zur Normalität verfestigt hat. Handelsbilanzdefizite, das Produkt erfolgreicher Exportoffensiven auswärtigen Kapitals angesichts weniger gut gelingen wollender eigener Exporte, sind die Regel. Der Ausgangspunkt, daß die Staaten ihre internationale Zahlungsfähigkeit nicht garantieren können – der Eintritt in den Weltmarkt ist mit stand-by-Krediten des IWF und der dementsprechenden Aufsicht organisiert worden –, ist dank der geschäftlichen Benützung, die ihnen zuteil wird, dauerhaft fixiert; sie bleiben auf internationalen Kredit und die Anerkennung ihrer Kreditwürdigkeit verwiesen. Auch auf dieser Ebene, dem Vergleich internationaler Geldanlage, werden die Länder also – zwar mit gewissen Garantien von europäischer Seite, der erklärte Zugriffswille der EU und die EU-Kreditierung stellt auch für die Spekulation ein besonderes Datum dar – der Konkurrenz ausgesetzt, indem ihre nationalen Gelder der Bewertung der Finanzmärkte anheimgestellt werden.

Es wird auch auf sie spekuliert, allerdings angesichts bescheidener „solider“ Geldquellen nur auf wenige „Blue Chips“ – um den Zetteln der verschiedenen Privatisierungsmanöver eine Kursbewegung zu verleihen, ist sich das „venture-capital“ der Finanzwelt in der Regel zu schade –, d.h. in erster Linie auf die Staatsschuldtitel. Die dabei getroffenen Entscheidungen fassen die Spekulanten als „erratische Bewegungen“ zusammen, machen daraus einen Vorwurf an das von ihnen selbst fabrizierte Börsengeschäft[17] und lassen sich ihre Skepsis mit besonderen Zinsraten zahlen. Auf diese Weise steigern sie ihre Ansprüche auf Reichtum, der dort gar nicht verdienten wird, steigern also bloß die Auslandsverbindlichkeiten der Staaten.

Das Urteil der Geldmärkte faßt das Mißverhältnis zwischen den wenigen soliden und beständigen Geldquellen der Nationen gegenüber einer staatlichen Geldschöpfung, die aus ihren unabweisbaren Notwendigkeiten heraus wachsende Geldmengen in die Welt setzt, zusammen im Urteil über die relative Geschäfts(un)tauglichkeit ihrer Gelder: Sie stellen die Nationalbanken immer wieder einmal auf die Probe, wie lange sie mit ihren Devisenreserven für einen Währungskurs geradestehen können, und haben einige aktuelle Währungskrisen und drastische Abwertungen zustande gebracht. Polen und Ungarn bewähren sich im Management von „Weichwährungen“ und nehmen regelmäßige, für die Geschäftswelt berechenbare Abwertungen vor, um das nationale Geld als Geschäftsartikel im Angebot zu halten. Der Nationalstolz der Regierung Klaus, seit der Abwertung der Krone zu Beginn der Transformation einen festen Kurs gegenüber Dollar und DM eingehalten zu haben, ist seit Sommer 97 zurechtgestutzt worden. 95 stand Ungarn vor dem Staatsbankrott, der durch IWF- und europäischen Kredit abgewendet und in die Normalität eines Schuldnerstaats zurückgeführt wurde. In einigen Fällen existiert eine auswärtige Zahlungsfähigkeit nur in Gestalt von IWF-Krediten, und den Nationen wird die gänzliche Untauglichkeit ihres Geldes bis hin zum Entzug der Währungshoheit bescheinigt: Bulgarien hat es zum offiziellen Staatsbankrott und Zusammenbruch der inneren Zirkulation gebracht und steht seitdem unter der Verwaltung eines currency boards.[18]

Die Krönung des Anschlußverfahrens besteht nun darin, daß die EU-Kommission eben diesen Staaten, deren Erfolge auf dem Gebiet der Geldqualität in mehr oder weniger stabilen „Weichwährungen“ bestehen, die Perspektive eröffnet, mit ihrem Beitritt die Bestimmungen des europäischen Stabilitätspakts erfüllen zu müssen:

„Alle Mitgliedstaaten, einschließlich der neu beigetretenen Länder, nehmen in vollem Umfang an der Wirtschafts- und Währungsunion teil. Sie betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie (nationale Konvergenzprogramme, Grundzüge der Wirtschaftspolitik, multilaterale Überwachung, Verfahren bei einem übermäßigen Defizit). Sie müssen sich an das Bündnis für Stabilität und Wachstum halten… Schließlich müssen alle Mitgliedstaaten ihre Wechselkurspolitik als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachten und in der Lage sein, ihre Wechselkurse nach einem noch zu beschließenden Mechanismus stabil zu halten.“

Es ist nicht so, daß die EU-Kommission nicht wüßte, was für staatliche Finanzverhältnisse sie vor sich hat; sie deutet die Wirkungen des Währungsvergleichs, die sich in Inflationsraten und Abwertungen ausdrücken, nur eben in „Instrumente“ um, auf die die Anschlußkandidaten möglicherweise nicht so schnell verzichten können:

„Während des Aufholprozesses lassen sich Kompromisse zwischen Wechselkursstabilität und Preisstabilität nicht vermeiden. Die Wechselkursstabilität und der Verlust des Wechselkursinstruments können daher für einige Beitrittsländer eine zu große Einschränkung darstellen… In der Tat sind Konzepte wie langfristige Zinssätze und Haushaltsdefizite in den Reformländern nicht unbedingt mit jenen reiferer Marktwirtschaften vergleichbar.“

Dennoch – der Gebrauch dieser „Instrumente“ darf sich nicht störend bemerkbar machen:

„Auch als nichtteilnehmende Mitgliedsstaaten müßten die Beitrittsländer imstande sein, störende Ausschläge der nominalen Wechselkurse und Misalignments zu vermeiden.“

Von Staaten mit einem anerkannt wackligen Nationalkredit, für ihren Verschuldungsbedarf von der EU auf die internationale Finanzwelt verwiesen und umgekehrt von der periodisch auf die Probe gestellt, wieviel Devisenreserven die Nationalbanken überhaupt zur Verteidigung eines Wechselkurses opfern können – von eben diesen Staaten fordert die EU das Kunststück „stabiler Wechselkurse“, „sinkender Inflations- und Zinsraten“. Indem Europa ihnen die Erfüllung des acquis auch in den geld- und währungspolitischen Vereinbarungen auferlegt, schafft es sich neue „Mitglieder“ im europäischen Währungssystem, die von Beginn an als Problemfälle eingestuft sind. Als Staaten, die kaum die vorgesehenen Pflichten von WWU-Mitgliedern erfüllen können, dürfen sie sich in die Peripherie des „harten Kerns“ der Staaten einreihen, die mit dem Euro den entscheidenden europäischen Kredit herstellen wollen und über das Recht verfügen, den weniger tüchtigen Mitgliedern Europas ihre Rechte und Pflichten zuzuteilen.

Die Unterbringung der Neuzugänge im Wirtschaftsbündnis

Gemessen am Geld wie auch an allen anderen Indizien einer „Binnenmarkttauglichkeit“ handelt es sich bei den Beitrittskandidaten um Fälle, in denen nach dem Urteil der EU-Kommission einiges an kapitalistischer Entwicklung „aufzuholen“ ist – diesen Befund verhandelt die EU aber vornehmlich in ihrem internen Streit um die „Lasten“.[19] Die heutige EU lehnt das alte Verfahren ab, mit Erschließungs- und Förderprogrammen die neuen Mitglieder zu brauchbaren Wirtschaftspartnern aufzurüsten. Stattdessen werden die Neuzugänge im Rahmen des gültigen Regelwerks als künftige Kostgänger der EU-Institutionen verhandelt, deren Ansprüche auf EU-Fonds zu begrenzen sind. Zum einen steht fest, daß die Erweiterung ohne eine Aufstockung des Gemeinschaftshaushalts, ohne Erhöhung des Struktur- und Kohäsionsfonds bewerkstelligt werden soll – das anspruchsvolle Programm eines europäischen Geldes wollen sich die Zuständigen nicht durch zusätzliche Ansprüche an europäischen Kredit beeinträchtigen lassen. Aus demselben Grund hat die EU-Kommission beschlossen, daß die europäische Agrarpolitik einer Grundsatzreform bedarf.[20] Zum anderen besteht Europa bei seinen bisherigen „Heranführungshilfen“, PHARE u.a., mit denen die Ausrichtung der Staaten auf die EU untermauert und für eine elementare Grundausstattung nach EU-Bedarf gesorgt wird, ebenso wie bei der künftigen Inanspruchnahme von EU-Fonds auf Garantien, daß seine Gelder nicht versickern.[21] Finanzielle Zuwendungen werden an die Erfüllung weiterer Pflichten gebunden,[22] darüberhinaus sehen die bisherigen Unterstützungsprogramme ebenso wie die regulären Gemeinschaftsfonds die Bedingung vor, jede Inanspruchnahme durch einen Prozentsatz von Eigenmitteln zu rechtfertigen. Schließlich soll das künftige Anrecht auf EU-Gelder 4 Prozent vom vorhandenen BIP nicht überschreiten dürfen – eine Regel, die nur zum Besten der betreuten Staaten erdacht worden ist, weil sie mehr einfach nicht verdauen könnten:

„Um größere Absorptionsprobleme zu vermeiden, sollte das Niveau der jährlichen Hilfe allmählich erhöht werden, wobei der allgemeine und insgesamt auf die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds anzuwendende Plafond von 4% des nationalen BIP anzuwenden ist.“ [23]

Der Standpunkt, daß eine florierende Marktwirtschaft

schon vorhanden sein müßte, damit man Zuschüsse für

lohnend befinden kann – das ist der

„Entwicklungs“standpunkt, den das heutige Europa

gegenüber seinen Neuzugängen einnimmt. So unverfroren

geht die EU mit ihren Kriterien zu Werk, reicht das von

der Kommission ausgemachte große wirtschaftliche und

soziale Gefälle

als Problem, das die Kandidaten im

wesentlichen selbst zu bewältigen haben, an sie zurück,

verhandelt die Ansprüche, die sie nach dem Regelwerk des

Bündnisses anmelden dürften, aber als Problem, um das

sich die EU kümmern muß, und führt dementsprechend neue

Beschränkungen ein. Zu den faux frais der Erweiterung, zu

der Tatsache, daß der europäische Zugewinn ganz ohne

Zuschüsse nicht zu haben ist, stellt sich die EU wie zu

einer Last, die sie sich auflädt, und läßt die

interessierte Öffentlichkeit an diesen Sorgen teilnehmen.

Auf diese Weise setzt die Union einen neuen Status für europäische Länder in die Welt, der sie zum bündnis-internen Hinterhof befördert. Auf ihren minderen Grad von Geschäftsfähigkeit festgelegt, auf europäische Fördermittel angewiesen, müssen sich die neuen Mitglieder für jedes europäische Geschäftsinteresse anbieten, für jeden EU-Bedarf zur Verfügung stehen. Die Vertreter der Anschlußstaaten legen trotz gewisser Momente von Enttäuschung keinen Widerspruch ein;[24] man hat sich damit eingerichtet, daß es zur Unterordnung unter die Union keine Alternative gibt, und die Perspektiven, die die EU bereithält, das beste sind, was man bekommen kann:

„Furcht vor einem neuerlichen Souveränitätsverlust, vor einem Wechsel der „Befehlszentrale“ von Moskau nach Brüssel, besteht bisher in den meisten Ländern kaum. Zum einen sei der freiwillige Beitritt ein Akt der Souveränität, zum anderen sei man wegen des eigenen geringen Gewichts und der hohen Außenhandelsverflechtung mit der EU von den Brüsseler Entscheidungen ohnehin betroffen. Da sei es besser, meinte der für Integrationsfragen zuständige ungarische Vize-Staatssekretär Gottfried, als Mitglied seine Interessen selbst vertreten zu können.“ (NZZ 11.12.97)

Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht

Anhängern einer europäischen Wirtschaftsmacht mag es

widersinnig vorkommen, Staaten, die nicht allzuviel zum

Euro-Markt beizutragen haben, die umgekehrt als

Zuschußbetrieb Europas verhandelt werden, ins Bündnis

aufzunehmen. Das Unternehmen hat ja auch seine grotesken

Züge, wenn dieselbe EU, die traditionsreichen

Mit-Europäern mit den Maastricht-Kriterien etliche Jahre

hindurch das Recht auf Beteiligung am Euro bestritten

hat, Staaten von ganz anderer zweifelhafter Verfassung

nun unbedingt in die WWU aufnehmen will. Bedenken dieser

Art werden aber offiziell als deplaziert abgewiesen.

Schließlich ist allen Beteiligten klar, daß es bei der

Angliederung um weit mehr als um die Ausdehnung des

Binnenmarkts nach Osten geht. Ihr Vorhaben, das die

EU-Vertreter in Anknüpfung an die traditionsreiche

Verwechslung von Wirtschaftsverkehr mit Hilfe damit

kennzeichnen, daß es keine Armutsgrenzen in Europa

darf

, ist in seiner Substanz, gewußt, gemeint und

programmatisch angezettelt, europäische

Ordnungspolitik. Nicht nur die Marktordnung wird

nach Osteuropa exportiert, sondern Europa etabliert sich

im Zugriff auf diese Länder als Ordnungsmacht. Insofern

stellt deren durch den Systemwechsel bewirkte staatliche

Armut geradezu eine Chance dar, über den bisherigen

Status als Wirtschaftsbündnis, der den Europa-Führern

sowieso schon zu eng und zu beschränkt ist,

hinauszugehen:

„Die Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Länder und Zypern ist für die Union ein Unterfangen von historischer Bedeutung, aber auch eine Chance für Europa, seine Sicherheit, seine Wirtschaft, seine Kultur, seinen Platz in der Welt. Die Ausdehnung des Modells der friedlichen und gewollten Integration freier Nationen auf den gesamten europäischen Kontinent ist ein Garant für Stabilität… Auch auf der internationalen Bühne gewinnt die Union durch den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten an Gewicht und Einfluß.“

Bei seinem Vorstoß in eine neue Dimension europäischer Politik knüpft der selbstbewußte Euro-Imperialismus einerseits an seine bisherigen Verfahrensweisen an, bedient sich seiner Institutionen und seines Gewichts als Wirtschaftsbündnis gegenüber den Anschlußkandidaten wie gegenüber Dritten für den Übergang zur dominierenden Vormacht in Europa. Deshalb ist es andererseits bei der Herrichtung der Kandidaten zur Europa-Tauglichkeit mit der Übernahme des acquis in ökonomischer Hinsicht noch nicht getan, sie müssen auch in allen anderen Hinsichten zum funktionellen Bestandteil der neuen politischen Größe Europa gemacht werden.

Die Ost-Erweiterung als eine Etappe der Entmachtung Rußlands

Daß sich Europa mit seiner Erweiterung gegen andere Mächte als Block mit exklusiver Zuständigkeit für den Kontinent etabliert, würdigen die europäischen Festreden als großen historischen Fortschritt:

„‚Die Erweiterung der Europäischen Union wird eine historische Herausforderung und der Beginn einer neuen Ära in Europa sein, welche die Spaltungen der Vergangenheit beendet‘… Wegen der Teilung Europas war die Integration bisher weitgehend auf den Westen des Kontinents beschränkt. Insofern war dieser Prozeß, dessen historisch-politischer Kern die deutsch-französische Aussöhnung war, bisher stets vorläufig und unvollständig…“ (FAZ 13.12.97) [25]

Daß das politische Subjekt von Jalta, das „den Kontinent gespalten“ hat, die Sowjetunion, aus der Weltgeschichte verschwunden, ganz Europa heutzutage von „freien Nationen“ bevölkert ist und auch das heutige Rußland sich zum richtigen System bekennt, zählt nicht – die Aussöhnung, um die es angeblich in Europa geht, macht vor dieser Grenze ziemlich grundsätzlich halt. Die Machterweiterung der EU, mit der sie sich die Vorherrschaft über den Kontinent verschafft, ist darauf berechnet, Rußland aus der europäischen Sphäre auszuschließen. Die EU erhebt Anspruch auf die unmittelbaren „Nachbarn“, Polen, Tschechien und Ungarn, als Glacis, das insbesondere Deutschland aus seiner „Grenzlage“ befreit; sie rechnet strategisch weitergehend auf sämtliche ehemaligen Bündnispartner der Sowjetunion, darüberhinaus auf die ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken sowie auf den Balkan-Vorposten Slowenien:

„Die erweiterte Union wird in zunehmendem Maße eine gemeinsame Grenze mit Rußland, der Ukraine, Belarus und der Republik Moldau haben. Außerdem erhält sie einen Zugang zum Schwarzen Meer, was zu engeren Kontakten mit den Ländern des Kaukasus und Zentralasiens führen wird. Die russische Enklave von Kaliningrad wird vom Gebiet der Union umschlossen werden, und mehrere Hunderttausend ethnische Russen, vor allem in Estland und Lettland, werden Bürger der Union. Es ist wichtig, daß die erweiterte Union ihre Beziehungen zu Rußland, der Ukraine und den anderen NUS auf der Basis der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen festigt. Zu den neuen Nachbarn der Union gehören auch die Balkan-Staaten. Mehr Stabilität in dieser Region durch eine verstärkte Zusammenarbeit wird daher für die Union ein wichtiges Ziel sein.“

Mit seiner Ausdehnung bis an die russische Grenze bestreitet Europa Rußland jeden verbliebenen Einfluß und besondere Rechte in diesem Staatengürtel, signalisiert aber zugleich ein Interesse an ganz viel „Zusammenarbeit“. So wird die Doppeldeutigkeit der EU-Osterweiterung, die auf einmal wieder gar nichts anderes sein soll als nur ein bißchen Freihandel, berechnend gegen Rußland in Anschlag gebracht: Man beruft sich auf die russischen Interessen an wirtschaftlicher Zusammenarbeit und einem Zugang zum europäischen Markt, um mit einschlägigen Angeboten und Verhandlungen russische Einwände gegen die Erweiterung abzublocken. Während die EU den Ausschluß russischen Einflusses auf Osteuropa vorantreibt, deklariert sie ihre Erweiterung als „offenen“ Prozeß, in dessen Rahmen sich auch Rußland Hoffnung auf eine EU-„Perspektive“ machen darf, was verständlicherweise wegen der Größe des Landes und der Größe seiner Probleme seine Zeit braucht… So legt die europäische Diplomatie den russischen „Partner“ auf die ökonomische Sichtweise fest, um den Vorstoß in der anderen Bedeutung abzusichern. Mit dem Beschluß, die baltischen Staaten in die EU-Erweiterung einzubeziehen, greift Europa schließlich auf die vom heutigen Rußland als „nahes Ausland“ eigens definierte Interessensphäre über. Es schafft sich einen Präzedenzfall für das europäische Recht, sich in die Neuordnung der Staatenwelt der früheren Sowjetunion einzuschalten, und baut sich als gewichtiger Partner von Staaten auf, die ihrerseits Konflikte mit Rußland austragen und russische Interessen bestreiten. Deshalb legt Europa großen Wert auf die Form und hat so viel an „Wirtschaft“ in diese Küstenstreifen hineinorganisiert, um ihnen seine Anerkennung und Bewunderung dafür nicht absprechen zu können, daß sie sich doch glatt in die Nähe einer Erfüllung der Maastricht-Kriterien hochgearbeitet hätten.[26]

Daneben stellt die EU ihre Erweiterung ins Verhältnis zu dem anderen Ausschluß Rußlands, der vermittels der Nato organisiert wird: In der Darstellung der europäischen Diplomatie figuriert sie als das Projekt, auf das es den Europäern in erster Linie ankommt, gemessen an dem sich die Nato-Erweiterung fast wie eine Nebensache ausnimmt. In diesem Sinn haben die guten Europäer Rußland dann abverlangt, sich die angestrebten guten Beziehungen zur EU nicht durch eine Ablehnung der Nato-Erweiterung zu verderben, und sich so mit einer eigenen Erpressungsleistung für den Nato-Vorstoß nützlich gemacht.[27]

Anhänger einer europäischen Weltmacht leiden gerne am komplizierten Vorgehen der EU und halten deren Außenpolitik für unentschlossen und schwächlich – im Vergleich mit einer fertigen Weltmacht nehmen sich die Fortschritte, die ein Bündnis mit seinem Einigungsbedarf in Angriff nimmt, schließlich auch etwas anders aus. Vor lauter Ambition entgeht dieser Kritik allerdings der Sachverhalt, wie erfolgreich die EU mit ihrer Doppel- und Vieldeutigkeit operiert: Sie stellt ihre Angebote als Wirtschaftsbündnis in den Dienst ihrer strategischen Ausweitung, Staaten in der Doppelrolle von Nato- und EU-Mitgliedern befördern beide Erweiterungen, gegenüber Rußland wird der eine große europäische Markt als Perspektive ins Feld geführt und von seiten Frankreichs auch mit einer anti-amerikanischen Note versehen, gegenüber den USA wiederum wird der Ausbau der EU als Dienst an der auch von den USA gewollten europäischen Neuordnung vorgestellt.

Atlantische Partnerschaft

Die EU bemüht sich um die Zustimmung der USA zum Aufbau

einer konkurrierenden europäischen Ordnungsmacht, indem

sie auf den doppelten Nutzen ihrer Erweiterung für die

US-Weltordnung verweist. Für die antirussische Neuordnung

Europas, den „Export von Stabilität“ nach Osteuropa,

liefert die Einbeziehung der Staaten in die EU ein

solides Fundament; und ein europäisches Wachstum als

Motor der Weltwirtschaft muß den USA auch recht sein. Im

Namen ihrer Interpretation begrüßen die USA das Projekt,

Clinton drängt die Europäer zur raschen Erweiterung

ihrer Union

:

„Ein geeintes Europa, das seine internen Barrieren abbaut, ist eine gute Sache für Europa, eine gute Sache für die Vereinigten Staaten und deshalb eine gute Sache für die Welt. Ein wohlhabenderes Europa wird ein stärkeres Europa sein – und ein stärkerer Partner Amerikas.“ (FAZ 30.5.97)