Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“

G7-Gipfel in Japan

Sieben Weltwirtschaftsmächte demonstrieren Einigkeit – jenseits und wegen ihrer Konkurrenz um die Macht in der Welt

Wie jedes Jahr treffen sich die Chefs von sieben großen Industrieländern, diesmal in Japan. Dort wickeln sie in aller Routine ihr intimes, im Voraus bis ins Detail geklärtes Gesprächsprogramm ab – mitsamt einem ebenso akribisch vorbereiteten Begleitprogramm mit den üblichen ortsspezifischen Varianten: Sie besuchen einen heiligen Shinto-Schrein und pflanzen dort gemeinsam einen Baum, spazieren am Fluss entlang, klopfen sich dabei freundlich auf die Schulter und lächeln händeschüttelnd in jede Kamera, die auf sie gerichtet wird. Ebenso routiniert fallen die Rezensionen des diesjährigen Gipfels überwiegend negativ aus. Zwar bleiben dieses Mal die großen Proteste aus, die zum festen Bestandteil des jährlichen Treffens geworden sind und für kleine Störungen des gewohnten Ablaufs sorgen. Doch die Empörung der Zivilgesellschaft hat nicht nachgelassen: Die G7-Staaten haben erbärmlich versagt

: Sie haben es nicht nur versäumt, die Beschlüsse zu fassen, die man von ihnen gerne hätte, sondern sie halten sich nicht einmal an das, was sie selber einmal beschlossen haben, so die Kritik.

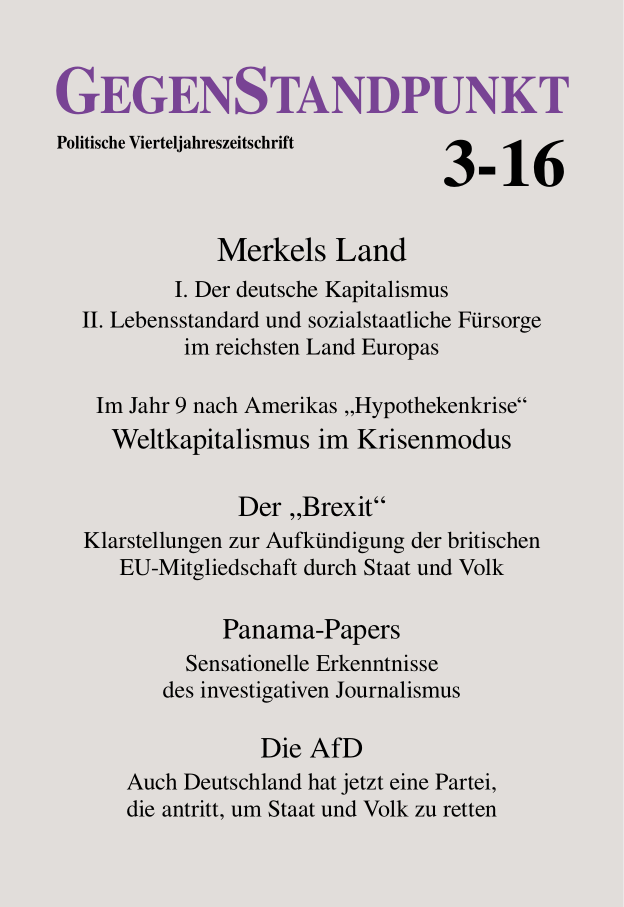

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

G7-Gipfel in Japan

Sieben Weltwirtschaftsmächte demonstrieren Einigkeit – jenseits und wegen ihrer Konkurrenz um die Macht in der Welt

Wie jedes Jahr treffen sich die Chefs von sieben großen Industrieländern, diesmal in Japan. Dort wickeln sie in aller Routine ihr intimes, im Voraus bis ins Detail geklärtes Gesprächsprogramm ab – mitsamt einem ebenso akribisch vorbereiteten Begleitprogramm mit den üblichen ortsspezifischen Varianten: Sie besuchen einen heiligen Shinto-Schrein und pflanzen dort gemeinsam einen Baum, spazieren am Fluss entlang, klopfen sich dabei freundlich auf die Schulter und lächeln händeschüttelnd in jede Kamera, die auf sie gerichtet wird. Ebenso routiniert fallen die Rezensionen des diesjährigen Gipfels überwiegend negativ aus. Zwar bleiben dieses Mal die großen Proteste aus, die zum festen Bestandteil des jährlichen Treffens geworden sind und für kleine Störungen des gewohnten Ablaufs sorgen. Doch die Empörung der Zivilgesellschaft hat nicht nachgelassen: Die G7-Staaten haben erbärmlich versagt

(Ian Koski von der Entwicklungsorganisation One): Sie haben es nicht nur versäumt, die Beschlüsse zu fassen, die man von ihnen gerne hätte, sondern sie halten sich nicht einmal an das, was sie selber einmal beschlossen haben, so die Kritik:

„Es fehle an einem Plan zur Umsetzung des vor einem Jahr im bayrischen Elmau verkündeten Ziels, 500 Millionen Menschen bis zum Jahr 2030 von Hunger und Nahrungsmangel zu befreien, bemängelte World Vision.“ (SZ, 14.6.16)

Die professionelle Öffentlichkeit äußert schon im Vorfeld eine ähnlich gestrickte, wenn auch weit weniger aufgeregte Sorte Kritik am Gipfel – Sehr viel Konkreteres als Bekenntnisse zu westlichen Werten und einer auf Regeln gegründeten Weltordnung wird es in Ise-Shima wohl nicht geben, sagen Beobachter voraus.

(tagesschau.de, 26.5.) – und sieht ihre vorweggenommene Enttäuschung durch die Ergebnisse des Gipfels nur bestätigt:

„Große Worte, kleine Taten... Es [gibt] meist nur vollmundige Versprechungen.“ (SZ, 27.5.) „Das G7-Treffen in Japan droht, in Routine zu ersticken. Dabei stehen die westlichen Industrieländer vor politischen Herausforderungen wie lange nicht... Wer das Programm des bevorstehenden Gipfels studiert, wird wenig Zukunftsweisendes entdecken. Kein Signal des Aufbruchs ist von Ise-Shima zu erwarten, sondern das routinierte Abarbeiten der üblichen Gipfel-Rituale.“ (Spiegel Online, 26.5.)

Diese Kritiken verraten mehr über die Kritiker als über das Treffen selber. Wenn sie dessen bloßes Stattfinden angesichts dürftiger Ergebnisse für unerheblich finden, bei den feierlichen Demonstrationen von Einigkeit zwischen Wirtschaftsmächten nur abwinken und stattdessen auf taufrischen Lösungen für die diversen politischen Herausforderungen

bestehen, die sie und/oder die angesprochenen Mächte selber auf die Tagesordnung gesetzt haben – dann geben sie in der Hauptsache zu Protokoll, was ihnen als Beobachtern solcher Veranstaltungen einfach selbstverständlich ist. Erstens ist es ihnen allenfalls eine Notiz wert, dass die Chefs genau dieser sieben ‚Industrieländer‘ jährlich als informelle Weltregierung

(ebd.) zusammenkommen; zweitens ist der Umstand, dass diese Länder stets ihre Einheit beschwören, und zwar als eine Instanz, die die Schutzverantwortung für eine „auf Regeln gegründete Weltordnung“ als Gemeinschaftsaufgabe wahrnimmt, für sie allenfalls ein Allgemeinplatz

(TAZ) – eine leere Formel, die erst durch daraus folgende Taten wirklich Bedeutung bekäme.

Dabei ist den in Japan versammelten Mächten selber weder das eine noch das andere in irgendeiner Weise selbstverständlich.

1.

Sie wissen nämlich sehr gut, dass ihre Mitgliedschaft in diesem erlauchten Kreis nicht bloß Ausdruck ihrer volkswirtschaftlichen Größe ist – zumal sich nur noch fünf von ihnen zu den sieben größten Volkswirtschaften zählen können. Das macht umso sinnfälliger, dass die Mitglieder der G7 einen Status beanspruchen, der eben nicht mit ihrer ökonomischen Größe zusammenfällt; sie präsentieren sich der Welt vielmehr als Instanzen, die sich um Probleme

und Herausforderungen

kümmern, die nicht einfach darin bestehen, in der weltweiten Konkurrenz um Märkte möglichst gut abzuschneiden, damit sie nach wie vor zu den größten Konkurrenten gehören. Sie definieren sich vielmehr als eine eben informelle Weltregierung

, die überhaupt erst verbindlich definiert, worin die Probleme und Herausforderungen bestehen, vor denen nicht nur sie, sondern auch die ganze Welt steht. Umgekehrt ausgedrückt: Darüber, welchen „Aufgaben“ sich die Staaten der Welt zu widmen haben, entscheidet eben nicht etwa die in der UNO versammelte Staatenwelt, sondern diese sieben Mächte. Das ist eine Sorte Zuständigkeit, die diese Mächte für sich reservieren; sie grenzen die Verantwortung für die Definition der Probleme der Welt mitsamt ihren Lösungen auf sich ein, grenzen insofern andere Mächte, die ähnlich gelagerte, wenn auch kleiner dimensionierte Vorstellungen von ihrer Verantwortung für das Weltgeschehen haben, explizit aus. Da ist zum einen Russland, ehemaliges Mitglied im Club der Größten, das nach seiner Annektierung der Krim vor zwei Jahren ausgeschlossen wurde und dessen Mitgliedschaft mit seiner Wirtschaftskraft ohnehin nie etwas zu tun hatte. Zum anderen ist China inzwischen zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt geworden, wird in die informelle Weltregierung

allerdings nach wie vor nicht aufgenommen. Und was diese zwei Mächte nicht erst, aber sehr deutlich beim diesjährigen G7-Treffen erfahren können, ist, dass sie nicht bloß draußen aus dem Club der Zuständigen, sondern wie alle anderen Nichtmitglieder Objekte von dessen Aufsicht sind. Sie zählen bei aller Macht und Größe zum großen Kreis derjenigen, die Probleme für die Weltordnung weder definieren noch Lösungen vorgeben. Sie können solche Probleme allerdings verursachen – und laut der offiziellen Gipfelmitteilung tun sie das derzeit auch:

- In der Ukraine kennt der G7-Kreis Russland als gegnerische Partei in einem Streit über die Frage, welchem Staat bzw. Staatenblock die Ukraine zugeordnet werden soll. Doch von dieser Sorte Auseinandersetzung darum, wessen imperialistisches Kommando in der Ukraine inwieweit gilt, ist nichts zu sehen, wenn die G7 sich zu Wort meldet:

„Wir erwarten von Russland, seine Zusagen einzuhalten und seinen Einfluss auf die Separatisten in vollem Umfang geltend zu machen... Wir erinnern daran, dass das Fortbestehen der Sanktionen in direktem Zusammenhang mit der vollständigen Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk und der Achtung der Souveränität der Ukraine durch Russland steht. Die Sanktionen können abgebaut werden, sobald Russland diesen Verpflichtungen nachkommt. Dennoch sind wir bereit, auch weitere beschränkende Maßnahmen bezüglich Russland zu ergreifen, um die Kosten für Russland zu erhöhen, sollten seine Handlungen dies erforderlich machen.“ (Dieses und die folgenden Zitate, wenn nicht anders gekennzeichnet, aus: Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7 in Ise-Shima, 26. – 27. Mai 2016)

Hier wird Russland vielmehr als eine Art Auftragnehmer angesprochen, dessen

Einfluss

auf die Parteien vor Ort selbstverständlich so auszuüben ist, dass er nicht den Interessen Russlands, sondern den Ansprüchen der Mächte entspricht, die ihrerseits nicht bloß Interessen verfolgen und dabei Abkommen mit ihren Konkurrenten schließen, sondern sich als Garanten des Vertrags über dieselben stellen: quasi als Gewaltmonopolisten, die bezüglich der involvierten Parteien, zu denen Mitglieder dieses Kreises durchaus selber gehören, gewisse Erwartungen hegen und im Falle der Nichterfüllung Strafen aussprechen und durchsetzen.Doch das ist nur die eine

Herausforderung

, die derzeit von Russland ausgeht. In Syrien stellt es seine Macht hinter eine Regierung, die die G7 mit eigenen Waffen und durch die Unterstützung lokaler Rebellen bekämpft; insofern kennt sie Russland auch dort als konkurrierende imperialistische Partei, als machtvollen Gegner in einem Kampf um die zukünftige Ordnung im Land und in der Region, um den man nicht herumkommt. Doch als G7 spricht man zum imperialistischen Konkurrenten keineswegs von Partei zu Partei:„Wir ... begrüßen Russlands Bekenntnis ... mit den syrischen Behörden zusammenzuarbeiten, um Luftoperationen über Gebieten, die vorwiegend von Zivilisten oder Waffenstillstandsparteien bewohnt werden, zu minimieren. Wir erwarten von Russland und Iran, dass sie das Regime mit Nachdruck auffordern, den erneuten Waffenstillstand einzuhalten und seine Angriffe auf Zivilisten zu beenden.“

Hier tritt die G7 vielmehr als eine Instanz auf, die kollektiv den Schutz oder zumindest die Schonung unbeteiligter, also unschuldiger Menschen verantwortet – aber eben nicht als eine Art Rotes Kreuz, sondern als machtvoller Schiedsrichter über den Konflikt mit Russland, in dem sie zugleich als konkurrierende Partei aktiv ist. Von der Warte aus ist für die G7 klar, welche kriegerische Gewalt im Lande ein Problem für die Welt ist – auf jeden Fall die, die von Russland und seinem Schützling ausgeht – und welches Zuschlagen dem Schutz der Menschen dient.

Auch wenn die G7 an beiden Fronten zu Russland kein neues Vorgehen und keinen neuen Schritt in diesem Konflikt, sondern nur die Verlängerung der Sanktionen beschließt, also kein

Signal des Aufbruchs

setzt, was die interessierte Öffentlichkeit ihr dann wohlwollend als Lösungsvorschlag für ein dringendes „Problem“ der Weltordnung auslegen könnte. Die entscheidende Statuszuordnung wird damit durchaus geleistet, nämlich die eindeutige Antwort auf die Frage, wer hier Subjekt der Ordnung ist und wer daher Objekt von wessen Ordnungsgewalt zu sein hat. Und mit der Klarstellung trifft die G7 dann auch den eigentlichen Kern des Konflikts mit Russland an beiden Fronten und darüber hinaus. - Im südchinesischen Meer begegnet der G7 China als eine Macht, die nicht nur mit vielen Containerschiffen unterwegs ist, die mit seinen Exportschlagern beladen sind, sondern als eine ansehnliche Militärmacht mit entsprechenden Ansprüchen, die es vom Urteil des einschlägigen UN-Gerichts nicht abhängig macht. Es schüttet Inseln auf, errichtet Häfen und Flugpisten für seine Streitkräfte und stationiert Raketen, um überdeutlich zu machen, dass es keinesfalls das Objekt irgendeiner anderen Macht in der Region ist; dass es vielmehr selbst definiert, wem was gehört und was sich überhaupt gehört; und dass es schließlich über die einschlägige militärische Durchsetzungsmacht verfügt. Dass China auf die – vermuteten – üppigen Öl- und Gasvorkommen in diesem Gebiet spechtet, wie die geologisch bestens informierte Öffentlichkeit gerne betont, ist also bloß die eine, eher untergeordnete Sache; dass es in diesem Fall um einen grundsätzlicheren Streit geht, ist längst vor dem Gipfel kein Geheimnis: Hier handelt es sich um einen

seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt um die Vormachtstellung im Asien-Pazifik-Raum

(Spiegel Online, 12.7.). Die USA, Haupt- und Führungsmacht der G7, sind der entscheidende Konkurrent in dieser Frage, von der China genauso gut wie die USA weiß, dass sie nicht vor einem Gericht, sondern mit der Gewalt entschieden wird, über die man jeweils verfügt und die man in Stellung bringt. Dazu steht die Mitteilung des Gipfels allerdings in einem interessanten Kontrast:„Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Aufrechterhaltung einer regelbasierten maritimen Ordnung in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Völkerrechts, wie sie im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen Ausdruck findet, zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, die von vertrauensbildenden Maßnahmen und auch durch Rechtsmittel unterstützt wird, sowie zur nachhaltigen Nutzung der Meere und zur Achtung der Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs. Wir bekräftigen, wie wichtig es ist, dass Staaten ihre Ansprüche auf der Grundlage des Völkerrechts geltend machen und klären, von einseitigen Handlungen, die Spannungen verstärken könnten, absehen und sie weder gewaltsam noch zwangsweise durchzusetzen versuchen, und dass sie sich bemühen, Streitfälle mit friedlichen Mitteln zu regeln, auch mithilfe juristischer Mittel einschließlich Schiedsverfahren. Wir sind besorgt angesichts der Situation im Ost- und Südchinesischen Meer und unterstreichen die grundlegende Bedeutung der friedlichen Regelung und Beilegung von Streitigkeiten.“

Dass das Wort ‚China‘ in der Mitteilung kein einziges Mal fällt, obwohl allen Seiten klar ist, gegen wen sie sich richtet, ist alles andere als ein Fall von diplomatischer Zurückhaltung seitens der G7. Das entspricht vielmehr der Stellung, von der aus die G7-Staaten diesen „Inselstreit“ überhaupt ins Visier nehmen: Sie sprechen als Hüter eines Regelwerks, dessen Gültigkeit sich über alle Ecken des Globus, Land und See, erstreckt. Was sich dort abspielt, spielt sich unter der Aufsicht dieser Mächte ab, hat also stets nach ihren Spielregeln abzulaufen. Ihre ordnungsstiftende und -schützende Gewalt ist also offenbar überhaupt nicht bloß punktuell und fallbezogen; die G7 beziehen Chinas Vorgehen auf ihre Ordnung und deren unbestreitbare Gültigkeit als Ganzes – eine Klarstellung, die insofern gar nicht bloß China betrifft. Die Interessen, die China in dieser Gegend durchzusetzen sucht, sind also keine, zu denen man sich von gleich zu gleich, von Konkurrent zu Konkurrent stellt, sondern ein Fall für Autoritäten, die eine ganze Weltordnung zu verantworten haben. Wenn also China seine Ansprüche nicht relativiert, ist das aus dieser Perspektive nicht bloß ein Verstoß gegen die Ansprüche, die die USA und ihre Kumpane im G7-Kreis an die Weltordnung stellen, sondern überhaupt gegen die Ordnung. Die soll sich wiederum dadurch auszeichnen, dass sie

regelbasiert

undfriedlich

ist, auf jeden Fall kein Fall von Gewalt und Aggression, sondern eine Angelegenheit im Interesse aller. Mit dieser Tour verleihen die für diese Ordnung verantwortlichen Mächte ihrer durchgesetzten Ordnungsgewalt die höhere Weihe eines über allen stehenden Rechts, welches Frieden und Gerechtigkeit gegen Gewalt und Streit verbürgt. Also gilt hier ebenfalls: Auch wenn auf dem Gipfel keine neuen Maßnahmen beschlossen werden, wird das Wesentliche an allen Maßnahmen, die daraus folgen mögen, damit schon ausgedrückt: die eigene Zuständigkeit für die Weltordnung, die kein Interesse ist, das die anderen Staaten ins Verhältnis zu ihren eigenen setzen können, sondern das absolut zu achtende Recht, das den Rahmen festlegt, innerhalb dessen staatliche Interessen überhaupt zu fassen und zu verfolgen sind.

2.

So wenig selbstverständlich diese Zuständigkeit ist, so wenig selbstverständlich ist auch der Umstand, dass die G7-Staaten diese Zuständigkeit gemeinsam, als Kollektiv ausüben. Mit jeder mehr oder weniger albernen, in zahlreichen Pressefotos festgehaltenen Demonstration von zwischenmenschlicher Freundschaft und Verbundenheit zwischen den Chefs unterstreichen diese, wie sehr sie ebensolche Demonstrationen nötig haben. Sie zeigen auf ihre Art dann eben, was für ein seltsam widersprüchliches Anliegen es ist, Weltordnung als Gruppenarbeit zu veranstalten. Sie legen mit jedem Treffen davon Zeugnis ab, was für ein Widerspruch ihre Kumpanei als imperialistische Staatsgewalten ist – und zugleich auch, wie produktiv dieser Widerspruch für sie ist. Denn so bezeugen sie ihren Willen, gegeneinander um den Nutzen aus der Weltordnung zu konkurrieren, einander dabei aber die Rolle als Mit-Richter über ihre Konkurrenz zuzuerkennen und zuzugestehen. Diese Dialektik führen sie nicht nur mit demonstrativen Bezeugungen von Respekt und Verbundenheit, sondern auch an jedem einzelnen Gipfelthema vor:

*

Die G7 sorgen sich zum Beispiel um die Weltkonjunktur:

„Das weltweite Wirtschaftswachstum ist von höchster Priorität.“

Wirtschaftswachstum

– bei diesem Stichwort denken die G7-Staaten wie alle anderen in der Regel nur an das eine, nämlich an ihr eigenes. Für den Erfolg ihrer Wirtschaft nehmen diese Staaten einander als Quelle und Mittel, als Märkte und als Lieferanten in Anspruch – und zugleich als Konkurrenten um den weltweiten Markt ins Visier, die es zu besiegen, zu verdrängen gilt. Das gilt erst recht in einer weltweiten Krise, in der es um dieses Wachstum aktuell für alle nicht gut bestellt ist. Oder, um es in der vornehm zurückhaltenden Sprache der Gipfelerklärung auszudrücken: Das weltweite Wirtschaftswachstum bleibt moderat und hinter seinem Potenzial zurück, während die Risiken eines schwachen Wachstums weiterhin bestehen.

In der Lage fallen die Ansprüche, die sie an die Wirtschaftspolitik der jeweils anderen anlegen, umso schärfer aus: Da wollen die einen mit großangelegten Konjunktur- und Investitionsprogrammen die Stellung ihrer Währungen als Weltgelder ausnutzen, um ihre Wirtschaften wieder auf die Beine zu bringen bzw. auf den Beinen zu halten. Sie verlangen dann vom Weltgeldhüter Deutschland, seinerseits die dafür nötige Staatsverschuldung sowohl bei den europäischen Partnern als auch bei sich zu erlauben, um für jene Kaufkraft zu sorgen, die die anderen bräuchten, um mit ihrem eigenen Wachstum zum weltweiten „beizutragen“. Umgekehrt besteht Deutschland im Interesse der Solidität seiner Weltwährung darauf, dass Reformen der einzig nachhaltige Weg zum Wachstum sind – also auch darauf, kein Stück seines Vorsprungs in puncto Wettbewerbsfähigkeit preiszugeben, mit dem es sein Wachstum erzielt. Diese Auseinandersetzung, die längst vor dem Gipfel ihren Anfang genommen hat, kommt auch auf dem Gipfel nicht zu ihrem Ende; doch als ein Fall von Uneinigkeit zwischen den Mitgliedern der Staatenelite soll das eben nicht gelten. Sie einigen sich vielmehr darauf, die vielen wirtschaftspolitischen Konkurrenzstrategien als Ausdruck von länderspezifischen Gegebenheiten

zu verstehen, die es zu berücksichtigen

gilt; der Antagonismus ihrer Politik wird in dieser Optik zum gemeinsamen Willen, eine wirkungsvollere und ausgewogenere Mischung politischer Instrumente einzusetzen

, die es auf kooperative Weise zu verstärken

gilt, um rasch eine starke, nachhaltige und ausgewogene Wachstumsstruktur

für alle Beteiligten zu erzielen: Wir verpflichten uns, die wirtschaftlichen Herausforderungen gemeinsam zu meistern, und gleichzeitig die Grundlagen für ein stärkeres, langfristiges weltweites Wachstum zu legen.

Wenn die G7-Mächte ihre Konkurrenzstrategien derart zu lauter Beiträgen zum gemeinsamen Anliegen namens Wachstum der Weltwirtschaft umdefinieren, gehört einerseits nicht viel dazu, die entsprechende Heuchelei darin aufzuspüren. In der erschöpfen sich ihre Bekenntnisse zur Notwendigkeit eines weltweiten Wachstums, für das sie alle miteinander sorgen wollen, aber nicht. Auf diese Weise machen sie andererseits nämlich kenntlich, wie sie ihr jeweils nationales Wachstumsinteresse überhaupt nur zu verfolgen trachten: Jede von ihnen will für ihren nationalen Wachstumsegoismus nicht weniger als den Weltmarkt ausnutzen, der nun einmal im Wesentlichen aus den anderen großen kapitalistischen Industrienationen und im Weiteren aus den vielen minderbemittelten Nationen besteht. Die sollen alle mit ihren ökonomischen Potenzen und Anstrengungen der globale Markt sein, den man jeweils für sich nach Kräften abzuschöpfen, von dessen Erträgen man die als Beiträger beanspruchten ‚Partner‘ also zugleich nach Kräften auszuschließen gedenkt. Auch wenn dazu nichts Konkreteres als Bekenntnisse

zu haben ist, die G7-Staaten sich zu keinen neuen oder anderen Maßnahmen bewegen lassen – den Anspruch machen sie in aller Form geltend.

*

Für die Einlösung dieses Anspruchs unterstreicht die G7 ihren Willen zum beherzten handelspolitischen Engagement:

„Wir bekräftigen unser Eintreten für offene Märkte und die Bekämpfung aller Formen von Protektionismus. Um den Freihandel weiter zu fördern, verpflichten wir uns, das regelgestützte multilaterale Handelssystem zu stärken und die WTO-Verhandlungen voranzutreiben. Wir ermutigen auch zu Anstrengungen zur Handelsliberalisierung durch regionale Handelsabkommen wie ... TPP, ... WPA, ... TTIP, ... CETA.“

Auch hier bringen die G7-Staaten zum Ausdruck, wie sehr sie ihr ökonomisches Verhältnis zueinander als eine konfliktreiche Mischung aus Ausnutzung, Angriff und Verteidigung kennen. Wenn sie die ‚Protektion‘ zur Sprache bringen, die sie einander reihum vorhalten und selber praktizieren, dann zeigen sie, wie sehr sie einander als auszunutzende Quelle und zugleich als ernstzunehmende Bedrohung für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg betrachten und behandeln. Und gerade bei den diversen Handelsabkommen, die sie in der Pipeline haben, ist ihnen klar, dass sie dabei keineswegs gemeinsame Sache machen; dass ihre regionalen

Abkommen nur insofern nicht als eine Abkehr vom global angelegten Hauen und Stechen namens ‚WTO-Verhandlungen‘ zu verstehen sind, als sie sich damit regional

stärken wollen, um ihre Verhandlungsmacht auf Kosten der anderen globalen Handelspartner zu stärken. Diese Beteuerung ihres gemeinsamen guten Willens ist nicht einfach eine Lüge um der Demonstration ihrer Einheit willen, sondern ist die stets erneuerte Untermauerung ihres Anspruchs, bei aller Regionalität ihrer derzeitigen Handelsabkommen nicht weniger als den Welthandel auf dem Weltmarkt als das Feld zu bestellen, auf dem sie ihr Wachstum erzielen wollen. Für ihn sind sie weiterhin zuständig, auch und gerade wenn sie ihn nicht explizit als den Gegenstand ihrer Verhandlungen bewirtschaften. Sie definieren, was auf diesem Weltmarkt in welchen Sektoren und in welcher Hinsicht als problematische Störung zählt.

*

Zum Beispiel auf dem Weltmarkt für Stahl:

„Wir erkennen an, dass globale Überkapazitäten in Industriezweigen, insbesondere in der Stahlindustrie, eine drängende strukturelle Herausforderung darstellen, die weltweit Auswirkungen hat, und dass dieses Problem dringend angegangen werden muss, indem marktverzerrende Maßnahmen abgeschafft werden und auf diese Weise die Funktionsfähigkeit der Märkte gestärkt wird.“

Die Unternehmer, die als Konkurrenten – gerade aus dem Club der größten Volkswirtschaften – weit mehr hergestellt haben, als sich auf dem Weltmarkt absetzen lässt, kämpfen gegenwärtig darum, wer von ihnen die Entwertung dieser Überkapazitäten zu tragen hat. Diesen Kampf, vor allem in Schlüsselindustrien wie Stahl, einem Grundstoff für alle möglichen Produktionen, wollen die sieben Weltmächte nicht einfach den Unternehmern überlassen – dafür ist er ihnen offenkundig zu wichtig. Und wenn sie in diesen Kampf als Schutzpatrone ihrer Unternehmen eingreifen, dann eben nicht als Schutzpatrone ihrer jeweiligen Unternehmen, sondern als überparteiliche, also übergeordnete Schutzherrn eines funktionsfähigen Weltmarktes überhaupt. Und mit dem klaren Überblick, den die G7-Mächte von dieser Warte aus genießen, können sie genau unterscheiden, welche dieser globalen Überkapazitäten

das Produkt marktverzerrender Maßnahmen

sind, die nicht bloß eine Herausforderung

, sondern ein Problem

darstellen. Und das sind exakt die chinesischen Industrieprodukte – schon wieder ohne China beim Namen zu nennen; diese Kapazitäten sind nicht nur zu viel für die Absatzbedürfnisse der Unternehmen, die die G7 ihre eigenen nennen, sondern genau deswegen zu viel überhaupt für den Markt, der durch die Bedürfnisse ihrer Unternehmen definiert ist. Auch hier also wenig Zukunftsweisendes

, dafür immerhin die Klarstellung, wem der Weltmarkt gehört.

*

Etwas anderer Natur ist das Gipfelthema „Flüchtlinge“. Hier geht es nicht um einen Gegenstand der Konkurrenz um den Nutzen aus der Weltordnung, sei es ökonomischer oder strategischer Art, sondern um den Umgang mit einer Last, die unter ihrer gemeinsamen Aufsicht anfällt: Wegen Krieg und Verelendung in diversen Ecken des Globus halten die fliehenden Massen es daheim nicht mehr aus, brechen dorthin auf, wo sich der Reichtum immerhin befindet, der ihnen abgeht, und ein Frieden herrscht, der ein Leben überhaupt ermöglicht. Der Umgang mit der weltweiten Flüchtlingsfrage ist bekanntlich ein besonderes Anliegen Deutschlands – eines Landes, das nicht einfach für sich seine Flüchtlingspolitik beschließt, sondern gleich als eine Macht auftritt, die allen anderen Staaten – nicht nur, aber erst recht seinen europäischen Partnern – den einschlägigen Umgang mit dem fliehenden Elend vorgibt. Auf der Ebene imperialistischer Realpolitik hat Bundeskanzlerin Merkel schon im Vorfeld alle Erwartungen der heimischen Öffentlichkeit gedämpft, sie werde von dem Gipfel mit stattlichen Zusagen in Sachen Geld und Aufnahmebereitschaft heimkehren – und dieser Realismus hat sich auf dem Gipfel ja auch bewahrheitet. Aber der Witz eines solchen Gipfels liegt ja sowieso auf einer anderen Ebene. Und auf dieser Ebene lässt sich Merkel nichts von ihrem humanistischen Schneid abkaufen: Sie lobt Kanada für seine Bereitschaft, immerhin 25 000 Flüchtlinge aufzunehmen, als Beispiel, das auch hervorgehoben werden muss

– und hebt damit vor allem hervor, dass Deutschland mit seiner Million aufgenommener Flüchtlinge quasi natürlich die Rolle desjenigen beanspruchen darf, der den Rest der Versammelten daran misst, ob und wie sehr die zur Lösung des ‚Flüchtlingsproblems‘ beitragen. Auf diese Weise besteht sie jenseits aller praktischen Absagen seitens der anderen G7-Mächte auf der Anerkennung dieses Problems als Weltproblem, also als zum Umkreis der Themen gehörend, um die sich die Weltregierung zu kümmern hat. Die Bedeutung, die dem Thema damit zuerkannt wird, ist dann vor allem wegen der Bedeutung entscheidend, die wiederum der Macht zuerkannt wird, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und das ist schon wieder nicht einfach der Aspekt, auf den es bloß auf diesem besonderen Gipfel ankommt, sondern eigentlich das Wesen der Sache selber: In der Flüchtlingsfrage stellt sich Deutschland überhaupt als eine Macht auf, die eine Art Weltsozialpolitik betreibt und dabei allen Staaten ihre jeweilige Rolle und Aufgabe zuweisen will, bis hin zu den konkurrierenden Obermächten, die in Syrien den Kampf um ihre Ordnungszuständigkeit führen. Auch wenn von der G7 wenig Geld fließt und wenig Aufnahmebereitschaft kommt, wird der Status der deutschen Macht ein ganzes Stück weit bestätigt.

*

Und so geht es weiter mit den gut vierzig Themen, Krisenfällen und globalen Herausforderungen, die die G7 in ihrem Abschlusskommuniqué dokumentiert: von den vielen Kriegen in der arabischen Welt über das Scheitern einiger Staaten in Afrika bis hin zum Klimawandel und der besonders schweren Lage der Frau. Was auch immer die G7-Staaten in diesem oder jenem Fall beschließen und was auch immer daraus im Einzelnen folgen möge – beim Stoff, in dem die kritische Öffentlichkeit lauter bloß vollmundige Versprechungen

entdeckt, kommt es vor allem auf die Masse an. Genau damit dokumentiert die G7 den Umfang ihrer offensichtlich allumfassenden Zuständigkeit. Dabei mag sich die G7 zu diesen vielen Problemen

als eine Instanz stellen, die sich eindämmend, beschwichtigend, mildernd etc. um viele Fälle von ‚Unordnung‘ kümmert, die es wieder einzurenken gilt – doch die Wahrheit ist das nicht. Wenn diese sieben Staaten schon darauf bestehen, die informelle Weltregierung

, also die Staaten zu sein, denen die Zuständigkeit für diese Ordnung in aller Selbstverständlichkeit zufällt; und wenn sie darauf bestehen, dass das Regelwerk, für das sie sich starkmachen, nicht bloß die Ordnung ist, die sie erst durchsetzen wollen, sondern das Regelwerk, das für die Welt längst gilt und auf das sich die Weltgemeinschaft längst geeinigt hat, dann geben sie nicht nur seitenlang zu Protokoll, was an Streitigkeiten, Armut etc. zur Ordnung gehört, für die sie zuständig sind. Sie demonstrieren damit auch, wie sehr diese Ordnung gilt: In dieser Ordnung sorgt jedenfalls das reihenweise Scheitern von Staaten und die Verelendung ganzer Völker offenbar für kein bisschen praktischen Einspruch gegen die Ordnung selber, sondern für eine massenhafte Flucht der bessergestellten Verelendeten ins imperialistische Zentrum, dessen Herrschaft über die Weltordnung feststeht. In diesem Regelwerk gilt offenbar nach wie vor, dass Öl- und Gasvorkommen im Südchinesischen Meer nicht einfach das sind, sondern ein bedeutendes Bereicherungs- und Machtmittel von Staaten, auf dessen Besitz es daher unbedingt ankommt. Diese regelbasierte Ordnung hat der Marktwirtschaft offenbar einen so festen Rahmen gegeben, dass die Kapitale der Welt es über die Jahre nicht bloß zu einer ansehnlichen Akkumulation von Kapital, sondern zu einer weltweiten Krise gebracht haben – was im Kapitalismus bedeutet: zu einer allgemeinen Überakkumulation, einem Zuviel an Reichtum; zu viel deswegen, weil der sich nicht mehr ausreichend gewinnbringend vermehren lässt. Und so solide ist diese Ordnung, in der sich diese höchst vernünftige Wirtschaftsweise abspielt, dass diese Krise für alle Seiten genau zweierlei verlangt: erstens die Schaffung von mehr marktwirtschaftlichem Reichtum in Konkurrenz gegeneinander und zweitens die wechselseitige Zusicherung ihres Willens, mit den Lasten und Schwierigkeiten dieser Reichtumsproduktion so zu verfahren, dass sich an ihr selber nichts ändert. Ein so erfreuliches Gipfelergebnis, nämlich die Festigkeit des Regelwerks, das so viele Streitfälle und Ordnungsprobleme produziert, verdient ein entsprechendes Schlusswort:

„Wir sehen unserem Treffen 2017 unter dem Vorsitz Italiens erwartungsvoll entgegen.“