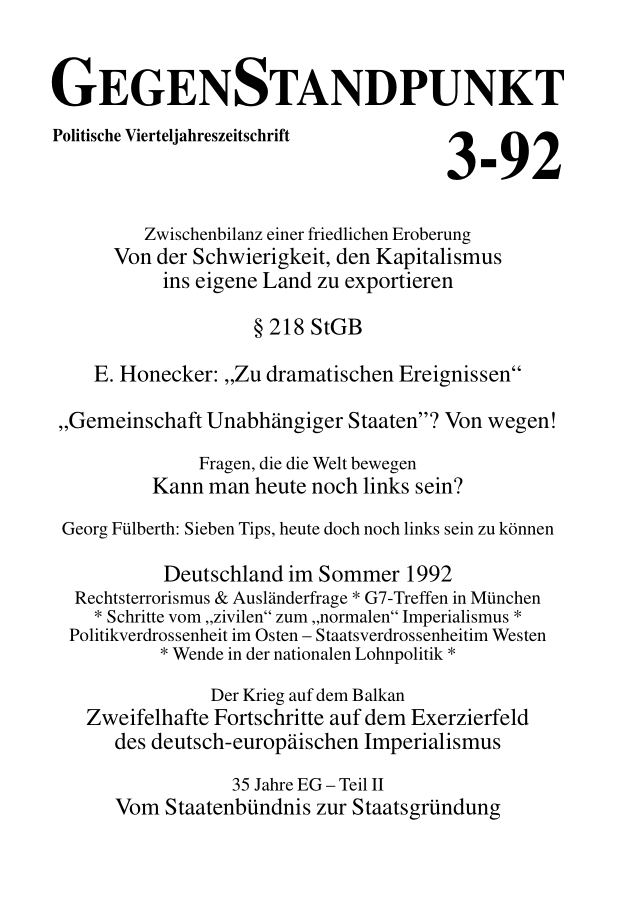

Deutschland im Sommer 1992

Erfolge und Drangsale der Nation

- Nutzen und Schaden des Rechtsterrorismus (Brandstiftung im Rostocker Ausländerheim);

- G7-Treffen und die Ausländerfrage in Rostock;

- Schritte vom „zivilen“ zum „normalen“ Imperialismus als wirkliche Lehre aus der „Ausländerfrage“ (Forderung nach einem Sitz im UN-Sicherheitsrat, Jäger 90, SPD-Beteiligung);

- Demokratieverdrossenheit ganz oben: Präsident von Weizsäcker fordert von den deutschen Führern mehr unverblümte Blut-, Schweiß- und Tränen-Wahrheiten statt Wahlkampfgeschenke;

- Politikverdrossenheit im Osten: „Komitees für Gerechtigkeit“ fordern, aus „Bürgern 2. Klasse“ im Osten Untertanen wie alle anderen, also 1. Klasse zu machen;

- Staatsverdrossenheit im Westen: nur erfolgreiche Politiker verdienen, was sie verdienen;

- Wende in der nationalen Lohnpolitik: Öffnungsklauseln in Tarifverträgen zur Durchsetzung von Lohnsenkungen.

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

Deutschland im Sommer 1992

Erfolge und Drangsale der

Nation

Nutzen und Schaden des Rechtsterrorismus * Das G7-Treffen in München und die Ausländerfrage von Rostock * Schritte vom „zivilen“ zum „normalen“ Imperialismus * Demokratieverdrossenheit ganz oben: Weizsäcker * Politikverdrossenheit im Osten: Komitees für Gerechtigkeit * Staatsverdrossenheit im Westen: Politikerlöhne * Wende in der nationalen Lohnpolitik

Auf sein Gewaltmonopol läßt der Rechtsstaat nichts kommen. Wo er das in Gefahr sieht, hat er noch immer die nötigen Hundertschaften beieinander.

Solche Wehrhaftigkeit macht die deutsche Demokratie aber nicht blind gegenüber den Anliegen, die ein gewalttätiger Bürgerprotest geltend macht. In gewissen Fällen entdeckt sie an Gewalttaten, die natürlich nicht sein dürfen, eine politische Absicht wieder, die im Prinzip in Ordnung geht. Die muß dann zwar letztlich gegen Gewalttäter, die ihre Durchsetzung unbefugt in die eigenen Hände nehmen, geschützt werden. Aber wo die Zielsetzung einer Randale und die der gewählten politischen Führung im Grunde ein und dieselbe ist, da vermag der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol in einer Weise tolerant zu handhaben, daß mancher staunt.

In Rostock also hat der Nachwuchs der Nation ein Wochenende lang vor einem Sammellager für Asylbewerber randaliert und zum Wochenanfang das Gebäude angezündet. Eher zufällig sind 150 Vietnamesen, der Ausländerbeauftragte der Stadt, ein paar Helfer und ein ZDF-Team nicht mitverbrannt: Polizei und Feuerwehr waren nicht zu erreichen, mit Schichtwechsel beschäftigt, hatten anderes zu tun als eine Löschaktion durchzusetzen. Einige tausend betagtere Deutsche haben dem Terror Beifall gespendet, die Gemäßigten haben Verständnis bekundet: Es waren ja auch wirklich zuviele Asylanten da, ein hemmungsloser Zuzug und alles überfüllt; vor dem Heim, auf der Wiese haben sie campiert, die Zigeuner aus Rumänien, die ins Haus gar nicht mehr reingedurft haben. Logisch, dann zündet man die Unterkunft am besten an. Deutsche sind eben für Ordnung in ihren Grünanlagen. Dagegen schreitet auch der Bundesgrenzschutz nicht ein. Und daß „Deutsche gegen Deutsche“ vorgehen sollen, bloß weil es bei den Ausländern ein bißchen brennt, das sieht der Polizeieinsatzleiter überhaupt nicht ein.

Die freie und öffentlich-rechtliche Öffentlichkeit fragt vor Ort kritisch nach: Das Asylantenheim sei doch geräumt, das Anliegen der rechtsradikalen Rollkommandos also erfüllt gewesen; warum dann doch der Aufruhr? Ein unnötiges Foul wird diagnostiziert: Der öffentlichen Entsorgung der zugeströmten Asylanten hätte doch gar nicht mehr durch private Initiative nachgeholfen werden müssen. Ein überaus konstruktiver Einwand, der das Ziel der rechten Schläger besonnen gegen das rechte Schlägertum und seine „Auswüchse“ in Schutz nimmt. Um dann freilich auch in die andere Richtung kritisch zu werden: War nicht vielleicht doch, wie die Anwohner versichern, der Knall nötig, um die Politik aufzurütteln? Haben die Zuständigen es nicht doch versäumt, den „Ausländer-raus!“-Parolen und ihrer tatkräftigen Umsetzung mit einer wirksamen „Ausländer-raus!“-Politik zuvorzukommen?

„Demokraten aller Parteien, seid Ihr von Sinnen? Die umgestürzten Polizeiautos in Rostock, der Haß auf die Ausländer, die Sympathie der Bevölkerung mit den Brandflaschen-Werfern, das alles ist mehr als ein Alarmsignal. Wenn wir das Asyl- und Einwanderungsproblem nicht schnell lösen, dann ist bei uns wieder einmal die Demokratie in Gefahr. … Gebt euch endlich die Hand und handelt.“ (P. Boenisch in Bild, 25.8.)

Die angesprochenen Demokraten sind zutiefst betroffen und geloben Besserung: Es muß endlich etwas geschehen – gegen den Asylantenzustrom! Die christliche Bundestagspräsidentin Süßmuth hat es noch vor der Brandnacht gemerkt. Ebenso die SPD: Schon Tage vorher hat sie sich umorientiert, auf rechtliche Möglichkeiten einer pauschalen Asyl-Ablehnung. Innenminister Seiters, Kanzleramtsminister Bohl, Ministerpräsident Seite und überhaupt alle, die es schon immer sagen, sehen sich durch den Aufruhr in Rostock so glänzend bestätigt, daß sie ihre Freude am Geschehen vor laufenden Kameras kaum verhehlen können: Dem guten deutschen Volk sind diese Fremden einfach nicht zuzumuten, es wird darüber ungemütlich; also müssen die Grenzen dichtgemacht werden, um des lieben inneren Friedens willen. Und dasselbe noch einmal als würdevoller Schlußbeitrag des Bundespräsidenten: Es dürfe nicht dazu kommen, daß rechtsextreme Krawall-Touristen sich zu Vorkämpfern ernster Mißstimmungen in der Bevölkerung aufspielten, die kein Verständnis dafür hat, daß sie in ihren Slums „noch enger zusammenrücken soll, um Fremden Platz zu machen“; denn das „gibt nicht den Schatten einer Rechtfertigung her für brutale Ausschreitungen, zumal nicht gegen wehrlose Ausländer.“ Im Klartext: Die ehrliche Ausländerfeindschaft ehrlicher Deutscher gehört in die Hände tatkräftiger Demokraten.

Es hat also wieder einmal prächtig funktioniert: Die zuständigen Flüchtlingspolitiker konzentrieren den unerwünschten Zustrom in viel zu kleinen Lagern, daß es zum Himmel stinkt; sie behandeln die Leute, erklärtermaßen in abschreckender Absicht, wie Vieh, schaffen „untragbare Zustände“ und klagen öffentlich darüber. Betroffene Nachbarn und das wohlinformierte Volk begreifen die Botschaft: die Ausländer sind das Problem, ihre Zahl ist untragbar, sie sind, als was sie behandelt werden, nämlich der letzte Dreck. Die rechte Szene nimmt die Vorlage auf und bedient den Volkszorn derer, die sich alles bieten lassen, bloß keine Ausländer mit Bleiberecht. Eine politisch gelehrige Jugend merkt sich jeden öffentlichen Spruch über die Unzumutbarkeit von Leuten, die ohne angeborenes Recht auf einen deutschen Paß in Deutschland herumturnen, und schlägert mit. Die Polizei schaut zu, weil das Problem gemäß politischer Vorgabe vor allem in den Ausländern besteht. Wenn es dann brennt, verfügen die Machthaber über einen „Sachzwang“ mehr und sehen es ein: Es muß, und zwar ganz schnell, geschehen, was sie aufs Programm gesetzt haben. Das „Asylbeschleunigungsgesetz“, soeben in Kraft getreten, das die grundgesetzlich versprochene Prüfung des Einzelfalls zu einem rechtsstaatlichen Scherz macht, reicht bei weitem nicht. Rechtsstaatliche Handhaben müssen her, um es zu einem „Ausländerproblem“ erst gar nicht kommen zu lassen.

Wenn das alles klar ist und die Randale trotzdem weitergeht, sind „weitergehende Maßnahmen“ fällig. Dann darf die Polizei wieder zeigen, was sie kann. Denn dann gilt es, die beiden eigentlichen Opfer zu schützen. Nämlich zweimal Deutschland: seine Rechtsstaatlichkeit und sein Ansehen in der Welt. Was den ersten Punkt, das staatliche Gewaltmonopol, betrifft, so werden zu dessen Wiederherstellung die gute und die schlechte Seite des rechten Terrorismus endgültig auseinanderdefiniert: Wer nach vier Krawallnächten noch immer keine Ruhe gibt, kann nach offizieller Einschätzung keinen guten Grund mehr geltend machen; der haßt einfach die Polizei, ist also letztlich ein Linksextremist – Ministerpräsident Seite hat das durchschaut, und um es glaubwürdig zu machen, ermittelt die Staatsgewalt in Richtung der links-„autonomen Szene“ in Berlin, die sich, verdächtig genug, bei der Verteidigung angegriffener Ausländer hervortut… Durchs Draufhauen werden gleichzeitig alle Verdächtigungen aus dem Ausland entkräftet, die sowieso zutiefst unberechtigt sind. Denn auch wenn Asylantenheime brennen und alle Instanzen der Nation sich einig sind, wo das Problem liegt, bei den Asylbewerbern nämlich: Der Rest der Welt soll sich nichts vormachen, Deutschland ist und bleibt ein durch und durch ausländerfreundliches Land!

***

Das hat die Nation erst ein paar Wochen zuvor in München der ganzen Welt bewiesen. Dort hat es die Regierung an nichts fehlen lassen, um es sechs Ausländern samt Anhang drei Tage lang nett zu machen. Polizei und Bundesgrenzschutz haben nichts anbrennen lassen, waren in gebührender Zahl zusammengezogen und mit den richtigen Einsatzbefehlen ausgestattet, um unseren ausländischen Gästen das Recht auf ungestörten Genuß ihrer Nationalhymne zu sichern und unserm Kanzler sein Menschenrecht auf den Glanz des Gastgebers der Welt-Herrschaft. Gegen Trillerpfeifen wurde mit Prügel, Einkesselung und Verhaftung durchgegriffen, damit sich jeder die Botschaft merkt: In der Demokratie darf jeder seine abweichende Meinung haben; deswegen hat er die Schnauze zu halten, wo er damit stört. Protest gegen nationale Anliegen zeugt nämlich, anders als der in Rostock, unmöglich von einem Versäumnis der Politik, vorweg friedlich zu erledigen, was erboste Bürger zu Recht einklagen – kein Mensch käme je auf den Schluß, Deutschlands Teilhabe am Weltwirtschafts-Imperialismus sei ja auch wirklich ein Problem, dem Volk nicht zu vermitteln und deswegen zu lassen…

Die drastische, nach Auskunft der politischen Führung vor Ort „bayerische Art“, mit der in München das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verdeutlicht wurde, hat einige feinfühlige Lagebeobachter anschließend – auch nicht nach den Argumenten des Protests, sondern – nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel fragen lassen. Leider war mit der Ablieferung der Frage das Interesse auch schon erloschen. Die offizielle Antwort enthielt nämlich eine Klarstellung: Die Massierung und das Einschreiten der Staatsmacht in München stand im haargenau richtigen Verhältnis zum gegebenen Anlaß. Übrigens nicht anders als die Zurückhaltung der Polizei in Rostock. Beides wurde der Sache gerecht, die eben in den beiden Fällen eine ganz andere war:

– Der Weltwirtschaftsgipfel war eine Repräsentationsveranstaltung. Und das so sehr, daß das Publikum einschließlich der Heerscharen angereister Journalisten gar nicht mehr ausfindig machen konnte, was da eigentlich repräsentiert wurde. Die Kommentatoren haben von „Ergebnissen“ geredet, die ganz gewiß nicht herauskommen würden, die auch tatsächlich nicht herausgekommen sind und die sie trotzdem vermißt haben: veränderte Zinssätze, Gelder für den Osten, Krediterleichterungen für den Süden, Fortschritte bei den Gatt-Verhandlungen, also lauter Zeug, das die Regierungschefs, wenn es darum gegangen wäre, gleich von ihren Experten am Telefon hätten aushandeln lassen können. Darüber haben sie das Ergebnis ein wenig übersehen, das sie gleichzeitig aller Welt bekanntgemacht haben, das überhaupt nur so wie in München zu erzielen ist und das schon bei allen bisherigen G7-Treffen das entscheidende Ergebnis war: das Gipfeltreffen selbst. Das feierliche Zusammentreten, das bedeutungsschwere Beieinander-Bleiben, das intime Frühstück vor den Augen der Weltöffentlichkeit, die auf sieben Abschluß-Pressekonferenzen unterschiedlich erläuterte, aber identische Abschlußerklärung, das alles galt der Demonstration der Kumpanei der mächtigsten Imperialisten jenseits aller Konkurrenzaffären, die ihre Regierungen sonst andauernd auszuhandeln, mit- und gegeneinander voranzubringen haben. Sie hält noch, die Einheit der paar Staaten, die den wesentlichen Teil der Weltwirtschaft dirigieren, über die Existenzgrundlagen der übrigen Staatenwelt entscheiden, also auch das letzte Wort in den internationalen Herrschafts- und Unterordnungsfragen haben. Die Kooperation zwischen den Konkurrenten klappt noch; also ist auch das Weltherrschaftsmonopol in Kraft, das sie nur gemeinsam besitzen und das zwischen ihnen zunehmend umstritten ist: Diese Botschaft war das Ergebnis des Gipfels. Und weil der Sinn dieser Botschaft eben gar nicht mehr so eindeutig ist wie früher, kam es dem Veranstalter des Treffens ganz enorm auf die Neben-Botschaft an: daß das neue, größere Deutschland die Seele dieser Einigkeit ist. Auch das hat keinen weiteren Inhalt – der deutsche Anspruch, ganz besonders wichtig zu sein, ist schon Inhalt genug; ebenso wie die sorgfältig registrierten Versuche der anderen Teilnehmer, insbesondere des Amerikaners, sich als den eigentlichen weltpolitischen Gastgeber der imperialistischen Weltspitze darzustellen. Es ging darum, die kombinierte Weltmacht der G7 repräsentativ vorzuzeigen; insofern fielen Form und Inhalt der Show zusammen; und deswegen mußte einfach alles stimmen, von der Polizeipräsenz bis zur Blasmusik.

– In Rostocks Hafenviertel und anderen Slums der Nation werden dagegen gewisse spezielle Opfer der in München demonstrativ beglaubigten Weltordnung aufbewahrt. Warum sie anfallen, auf was für einer „mißbrauchten“ Rechtsgrundlage sie herkommen, inwiefern sie in all ihrer Armseligkeit für die Führungsmächte der Weltwirtschaft wirklich ein Problem darstellen – das ist in GegenStandpunkt 2-92, S.3[1] nachzulesen. Auf welch perfide Art der demokratische Rechtsstaat in seinem geballten Humanismus mit ihnen fertig wird, das ist in Rostock wieder einmal vorgeführt worden: Er verwandelt sie in ein „Ausländerproblem“, gegen das die Nation sich zusammentun muß. Die Großmacht, die in München ihren Glanz als Weltmacht antizipiert hat, stellt sich als hilfswillig, aber ohnmächtig dar, als viel zu gutmütiges Opfer unberechtigt hereindrängender Massen. Die sollen nämlich zu Hause bleiben, sich – so wie die vorbildlichen Somalis – dort mit ein wenig Hungerhilfe ver- und entsorgen lassen oder – wie Kroaten und Bosnier – auf der richtigen Seite im Bürgerkrieg mitmischen, statt ihm entkommen zu wollen. Kommen sie hierher, weil sie als Opfer der demokratisch-kapitalistischen Weltordnungspolitik irgendwie mitkriegen, von welchen Weltgegenden ihr Elend letztlich dirigiert wird, so werden sie nach deutscher Staatsräson zu Tätern, die unser großzügiges Asylrecht mißbrauchen und schon allein deswegen die Rücksendung in ihr Elend, dem sie entfliehen wollen, verdienen. Und im Sinne dieser Definition teilt der deutsche Staat sich seine Gewalteinsätze ein. In erster Linie muß er sich vor dem Zustrom schützen. Und das läßt er die ungebetenen Zufluchtsuchenden nicht bloß an seinen abgedichteten Grenzen spüren, sondern sogar dann noch, wenn er im Interesse seines Gewaltmonopols und der Straßenverkehrsordnung nicht umhin kann, drangsalierte Heim- und Lagerinsassen vor deutschen Bürgern zu schützen, die ihre Obrigkeit gut verstanden haben. Deutsche Politiker führen glatt einmal öffentlich vor, daß ihre Staatsgewalt zu wirksamer Asylgewährung „außerstande“ ist – um anschließend zeigen zu können, wozu sie beim Fernhalten und Heimschicken unerwünschter Massen imstande ist.

***

Heimschicken ist im Grunde natürlich keine Lösung; das weiß auch mittlerweile jeder deutsche Bürger. Um zum Beispiel bosnischen Bürgerkriegsopfern wirklich helfen zu können, darf der deutsche Staat sie nicht bloß nicht hereinlassen, weil er sich sonst zum unwillentlichen Handlanger serbischer Vertreibungspolitik machen würde – die muß man zwar auch, aber nicht nur an ihren Opfern bekämpfen. Im Grunde muß Deutschland, das auf eigenem Boden keine sicheren Flüchtlingsheime einrichtet, auswärts, auf fremdem Boden, für sichere Fronten und die richtigen Grenzen sorgen; das ist die wahre und vollgültige Lehre nicht bloß aus dem Weltflüchtlingsproblem. Auf diesen Vers reimt sich inzwischen fast alles, was der Nation von ihrer Führung als Problem, Sorge oder Zuständigkeit ans Herz gelegt wird.

Und das sagt einiges über das Ziel, dem die deutsche Politik sich verschrieben hat: Dieser Staat braucht unbedingt ganz grundsätzlich und qualitativ mehr Macht in der Welt; er will eine andere, bedeutendere Macht sein als bisher.

Die eine praktische Aufgabe, die daraus folgt, fällt in das Ressort des neuen Außenministers: die Welt mit den neuen deutschen Ansprüchen bekanntzumachen; Ansprüchen, für die einstweilen noch fehlende Mittel kein Hindernis sein dürfen – Sache des Außenministers ist es gerade, sie zu antizipieren und damit Politik zu machen. So hat er sich rastlos für eine europäische Union eingesetzt, die am Balkanproblem zu einer Ordnungsmacht heranwächst; mit einer für sich genommen absurden antiserbischen Kriegsschuld-Propaganda hat er für die Einsicht geworben, daß dazu nicht zuletzt militärische Handlungsfähigkeit gehört; er hat auch schon Vorstellungen darüber entwickelt, wie die KSZE als UNO-Unterabteilung zum leicht dirigierbaren „Auftraggeber“ für europäische Militäreinsätze herzurichten wäre, und auch diese Linie den Partnern beigebracht. Dabei ist ihm offenbar etwas klargeworden: Um richtig Weltpolitik machen zu können, braucht Deutschland einen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Der ist nun einmal, so wie die Dinge liegen, das Gremium, bei dem Anträge auf genehmigte Kriege eingereicht werden müssen und entschieden werden – sonst hat es weiter keine Funktion, aber daß diese Funktion es in sich hat, das haben die friedliebenden Deutschen sich aus dem Golfkrieg und seinem diplomatischen Vorspiel gut gemerkt. Wenn der Außenminister sein laut vorgetragenes Leiden an Deutschlands militärischer „Zwergen“-Rolle jemals loswerden will, das ist ihm völlig klar, dann dürfen Sicherheitsrats-Entscheidungen nicht an ihm vorbei gefällt werden. Interessanterweise ist Kinkel sich offenbar auch darin sicher, daß sich diese Notwendigkeit nicht von selbst über die Politische Union Europas erledigt, bei der schließlich gleich zwei Staaten mitmachen sollen, die als Deutschlands Weltkriegsgegner die UNO mitgegründet haben und im Sicherheitsrat Sitz und Vetorecht besitzen. Daß irgendwann vielleicht deren Rechte auf „Europa“ übergehen, mag man in Bonn nicht abwarten; und daß bis dahin Frankreich und Großbritannien für die gesamte EG mit über Krieg und Frieden entscheiden, hält man hierzulande nicht mehr aus. Daß der deutschen Diplomatie das alles erst eingefallen wäre, seit Japan in den Weltsicherheitsrat drängt und ein deutsches Desinteresse daran festgestellt haben will, ist nicht weiter ernstzunehmen; wahrscheinlich erzählt man sich in Japan dasselbe umgekehrt. Bemerkenswert ist, daß beide Weltkriegsverlierer es ganz einfach für überfällig halten, ihre zivile Weltwirtschaftsmacht in eine entsprechende Entscheidungskompetenz in den höchsten Gewaltfragen umzusetzen, die der Weltsicherheitsrat nun einmal so eigentümlich monopolisiert hat.

Die Beschaffung der Mittel, um die beanspruchte Kompetenz auch wahrnehmen zu können, ist Sache des neuen Verteidigungsministers. Der hat sich mit der von allen Abrüstungsfreunden begrüßten Entscheidung gegen den „Jäger 90“ in sein Amt eingeführt; und daß er sich darüber ausgerechnet mit dem Finanzminister angelegt hat, der mehr um die bayerische Rüstungsindustrie als ein paar Milliardenanforderungen mehr an seinen Sparhaushalt gefürchtet hat, ist ihm als besonders mutige Friedensdividenden-Politik hoch angerechnet worden. Dabei müssen die erfreuten Abrüster und Friedensfreunde allerdings überhört haben, was der Minister als Zweck seiner Einsparungspolitik deutlich angegeben hat – oder sie haben es in seinem Sinn gebilligt: Statt sich auf ein sündteures Waffensystem festzulegen, das gar nicht aus ihrer neuen Aufgabenstellung heraus konzipiert und für sie entwickelt worden ist, brauche die Bundeswehr in ihrer Beschaffungspolitik Gestaltungsfreiheit. Im übrigen nicht bloß in dieser Hinsicht. Um Kriegsentscheidungen des – dereinst deutsch mitbestimmten – UN-Sicherheitsrats (mit)vollstrecken zu können, muß die Bundeswehr auch umorganisiert werden – was bereits geschieht und in etwa einem Jahr mit der Bereitstellung ständig einsatzfähiger Einsatztruppen an ein Zwischenziel gelangt sein soll. Mitte des Jahrzehnts soll dann der Übergang vom Nato-Frontstaat zur „normalen“ Militärmacht soweit fertig sein. Mit dieser Umstellungs- und Rüstungsplanung und seinem flotten Zeitplan gibt der Minister im Kreis seiner schießwütigen Bonner Kollegen und nach den Maßstäben einer Öffentlichkeit, die nach Bombereinsätzen gegen Serbien giert, ein Bild bemerkenswerter Zurückhaltung ab – ausgerechnet deswegen, weil er seine Sache ernst nimmt und zwischen Kriegsmoral und Kriegsfähigkeit zu unterscheiden weiß. Die Pflege der Kriegsmoral nimmt er daneben gleichfalls ernst; über eine langsame Eskalation der Einsätze gedenkt er sein kriegsentwöhntes Volk an die Bewährungsprobe einer wirklichen großen Schießerei heranzuführen. Aus demselben Grund tut er alles, um die SPD für seine neue Militärpolitik und deren verfassungsrechtliche Absegnung zu gewinnen:

„Wenn in einer schwierigen internationalen Lage das Leben der Soldaten aufs Spiel gesetzt wird, brauchen sie nicht nur ausreichenden Sold. Sie müssen das Gefühl haben, diesen Einsatz für Deutschland zu vollziehen. Und von daher ist es geboten, bei solchen Einsätzen einen größeren Konsens zu suchen.“ (V. Rühe in Spiegel, 20.7.)

Der Mann stellt sich wirklich darauf ein, daß Deutschland demnächst wieder Soldaten losschickt und Zinnsärge zurückbekommt: Dann will er im Parlament kein Gejammer hören!

Was die SPD betrifft, so sieht diese Partei ihre Rolle als parlamentarische Opposition genau so: daß es von ihrem Votum abhängt, ob das, was die Regierung sowieso tut, im nationalen Konsens über die Bühne geht oder ohne diesen Segen. Ein Beispiel für dieses Rollenverständnis hat sie mit ihrer Entscheidung zu Beginn der Bonner Sommerpause gegeben, das Parlament zu einer Aussprache über die deutsche Beteiligung am Nato/WEU-Militäraufgebot in der Adria aus den Ferien zu rufen und anschließend beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen den „Alleingang“ der Bundesregierung einzulegen: Die Partei will nicht übergangen werden. Und das ist nun einmal etwas anderes, als Kohls Mannschaft ihre weltpolitische Machtversessenheit zu bestreiten oder eine andere Politik zu fordern. Mit ihrem Beharren darauf, als parlamentarische Minderheit gefragt, respektiert und in die verfassungsändernde Zweidrittel-Mehrheit hineinkomplimentiert zu werden, geht die SPD ein rein methodisches Verhältnis zur neuen deutschen Weltpolitik ein: Sie will nichts daran ändern, sondern zur Geltung bringen, daß deren Fortgang ein bißchen von ihrer Zustimmung abhängt. Deswegen tut sie das Ihre und sucht nach Formeln für ihre Zustimmung, die sie den Koalitionsparteien „abringen“ kann – Ende August auf dem Petersberg hat sie für die Grundgesetz-relevanten Themen Asyl und Bundeswehreinsatz ihre Sprachregelungen gefunden. Mit diesem parteipolitischen Geltungsdrang erfüllt sie genau den nicht zu unterschätzenden nationalen Dienst, den Deutschland von seiner parlamentarischen Opposition braucht und – seit 1914 – bekommt: die Sicherheit, daß es in den wichtigsten nationalen Fragen keine Parteien, sondern nur noch Deutsche gibt.

***

Zu diesem ehrwürdigen Anliegen hat im Frühsommer ein Mann das Seine beigesteuert, der, getrennt vom Alltagsgeschäft der rastlosen Mehrung deutscher Macht, diese honorig repräsentieren soll: Der Bundespräsident hat Interviews gegeben, drucken lassen und an die Öffentlichkeit gebracht, in denen er die parlamentarisch-demokratische Verfertigung der Politik in Deutschland scharf kritisiert.

„Nach meiner Überzeugung ist unser Parteienstaat von beidem zugleich geprägt, nämlich machtbesessen auf den Wahlsieg und machtvergessen bei der Wahrnehmung der inhaltlichen und konzeptionellen politischen Führungsaufgabe. Wahlkämpfe müssen sein, und der Kampf der Parteien um Wahlsiege ist legitim und notwendig. Auch Exzesse… Aber Mandate aufgrund von Wahlergebnissen sollen doch nur die Voraussetzung für die eigentliche Aufgabe der Politik sein, nämlich die Herausforderungen der Zeit zu erkennen und mit ihren Risiken und Chancen fertig zu werden. Doch diese werden allzu schnell im Lichte der nächsten Wahlkämpfe gesehen.“ [2]

Und das ist extrem schlecht; denn bei demokratischen Wahlen bildet sich doch bloß immer – sagt dieser Musterdemokrat – eine unheilvolle Allianz zwischen parteiegoistischen Staatsmännern, die diesen Ehrennamen eigentlich gar nicht verdienen, und einem Volk, das sich gerade bei seiner Stimmabgabe „anspruchsvoll und verwöhnt“ (S. 38) aufführt.

„Die Bürger suchen Wohlstandssicherung, die Parteien wollen Machtsicherung“ –

und dadurch ist

„die Handlungsfähigkeit der liberalen Demokratie immer wieder gefährdet.“ (Klappentext)

Wie sehr sein deutscher Staat darunter leidet, ist dem Bundespräsidenten vor allem an den Schwierigkeiten aufgefallen, das Volk für seine größer gewordene Nation so richtig zu begeistern. Hier hat es die Regierung ganz entschieden fehlen lassen – an „Ausübung der Macht im Sinne der notwendigen konzeptionellen politischen Arbeit“. Was in diesem Fall nämlich folgendes bedeutet hätte:

„Ein frühzeitiges, klares Signal durch die politische Führung, daß das historische Ereignis der Vereinigung von einem längerfristigen finanziellen Beitrag des Westens zugunsten des Ostens ebenfalls in historischem Umfang zu begleiten sein werde, und daß dies nicht aus Wachstumsgewinnen oder durch ein erhöhtes Haushaltsdefizit geleistet werden könne, hat gefehlt. Aufs Ganze gesehen wären die Bürger der alten Bundesrepublik (nach dem Fall der Mauer) aufgrund ihres Wohlstands in der Lage und auch zur Einsicht bereit gewesen, daß es so nicht mehr weitergehen könne mit ihrem Wohlstandsdenken.“ (S.35)

Das hätte die Massen begeistert: Wenn die Regierung ihnen im Augenblick des nationalen Triumphes klargemacht hätte, daß sie für die Annexion der DDR, ihre Herrichtung nach den Ansprüchen der westdeutschen Exportweltmeister-Kapitalisten und für die damit angestrebte neue Machtfülle der Nation bitter würden bezahlen müssen. Das Stichwort war sogar schon gegeben:

„Es war doch öffentlich und rechtzeitig nach der Schweiß- und Tränenrede gefragt worden.“

Das ES war ER, in aller Bescheidenheit:

„Beim Staatsakt am 3. Oktober 1990 hatte ich klar gesagt, daß wir die deutsche Einheit nicht mit hochrentierlichen Anleihen allein würden finanzieren können, und daß es ein Irrtum sei anzunehmen, es käme nur auf die Verteilung der Zuwächse an und niemand solle etwas genommen werden.“

Die Politiker hätten quasi nur zuzugreifen brauchen, dem Volk die Wahrheit über seine Verarmung sagen müssen und dann beim Kassieren freie Hand gehabt.

„Aber – es war Wahlkampfzeit.“ (S.37)

Und so unterblieb der „Appell zu einem wahren Lastenausgleich“, der moralische Wunder gewirkt hätte.

Der Edelfaschist im Demokraten spricht sich hier einmal gründlich aus. Der Mann glaubt an die tiefe Bereitschaft eines guten Volkes, für hohe Staatsziele sein bißchen Privatwohlstand dranzugeben – daß Staatsbürger aus der Not, die ihre Regierung ihnen mit Gewalt auferlegt, die Tugend machen, sie freiwillig auf sich zu nehmen, das haben die Staatsführer schon immer andersherum gesehen. Er verlangt von einer guten Staatsführung, die gesunden staatsbürgerlichen Instinkte zu wecken und für große nationale Taten auszunutzen. Und was muß er erleben? Wahlkämpfe! Eine politische Agitation, die die Massen mit einer „Status-quo-Ideologie“ ködert und ihr „Besitzstandsdenken“ hofiert, also statt der edlen die niederen Instinkte anspricht, wo doch ein Aufbruch zu neuen Ufern ansteht. Politiker, die selbst noch beim Regieren auf die schnöden materiellen Interessen derer schielen, von denen sie wiedergewählt werden wollen. Wahlen, die von den Gewählten gar nicht als bloße „Voraussetzung für die eigentliche Aufgabe der Politik“ begriffen werden, als pure Ermächtigung, die sie von den Wünschen und Meinungen der Bürger unabhängig macht. Man fragt sich zwar, in welchem Land unser Bundespräsident lebt; aber der hat nun mal ein Ideal vom wahren Führer vor Augen und vom Regieren als mitreißender Sinnstiftung:

„Heute haben wir es zunächst und vor allem mit einem gewaltigen Bedarf in der Gesellschaft nach Orientierung zu tun. Es sind tiefe Fragen, die vom Lebenswert und Lebenssinn bis in alle Bereiche des Zusammenlebens zu Hause und in der Welt reichen. … Haben Parteipolitiker dafür ein Amt und eine Befähigung?“ (S.151)

An diesem Ideal gemessen kommt dem Präsidenten das Berechnende an der demokratischen Machtausübung wie ein einziger Amtsmißbrauch vor. Es hätte daher auch gar keinen Sinn gehabt – die Interview-Partner wären darauf sowieso im Traum nicht gekommen –, dagegen zu fragen, welchen Dienst an der Macht die herrschenden Parteibonzen denn eigentlich schuldig geblieben sind, weil sie ihre Regierungsmacht für ihre Wahlerfolge instrumentalisiert haben; ob denn der Fiskus irgendwo nicht zugreift oder nicht erfolgreich zulangen kann, weil nicht auf jedem Wahlzettel und Steuerbescheid die Mahnung steht, „die Teilung durch Teilen zu überwinden“; usw. Eben das ist für Weizsäcker die schlimme Verfehlung der gegenwärtigen demokratischen Politik in Deutschland: daß sie bei all dem, was sie dann ja doch durchsetzt und was sie dem „verwöhnten“ Volk an Lasten auferlegt, so daß der „Status quo“ in Sachen „Wohlstand“ wirklich zur „Utopie“ wird, nicht zusätzlich für die begeisterte Stimmung sorgt, die nach seinen Maßstäben erst den richtigen nationalen Konsens verbürgen würde. Seinen Beleg dafür, daß Deutschland leidet, hat der Mann nicht daran, daß manches nicht klappt am deutschen Staatsprogramm, sondern an der schlechten Stimmung im Volk, die die „Bild-Zeitung“ schon im Frühjahr diagnostiziert hat, an der vielbeschworenen „Politikverdrossenheit“. Ihm offenbart jedes staatsbürgerliche Gemecker, daß der Schulterschluß zwischen Führung und gesamtvölkischer Gefolgschaft zu wünschen übrig läßt.

Dies alles einmal hingekotzt, hat Weizsäcker dann auch wieder Ruhe gegeben. Mit seinem dringlichen Antrag auf nationale Führung ist er selber nicht der Führer, der die pflichtvergessenen Demokraten davonjagen wollte, sondern ein besonders pflichtbewußter Demokrat, der seine Kollegen an dem totalitären Gefolgschaftsideal, das die Demokratie mit ihrer faschistischen Alternative gemeinsam hat, mißt und kritisiert, damit sie sich zusammenreißen. Die regierenden Parteibonzen hat er beschimpft, damit die ihre Sache gründlicher machen.

Die haben sich allerdings nicht besonders erkenntlich gezeigt. Der Bundeskanzler jedenfalls hat mit der Warnung zurückgeschlagen, man dürfe sich nicht den „populistischen Strömungen der Kritik an den Parteien anschließen“, weil genau das die Amtsautorität der Gewählten untergräbt, sie quasi zur Selbstrechtfertigung vor den Wählern zwingt, die mit ihrer Wahlstimme ihren Einfluß auf die Politik doch abgegeben haben. Eine schöne Abfuhr für Weizsäckers Führungsidealismus durch den Realismus der demokratischen Führungskunst, die sich ganz schlicht mit dem Verweis auf die erfolgte demokratische Ermächtigung jede Art von Kritik verbittet. Das Publikum durfte seinen demokratischen Geschmack entscheiden lassen, wer der eigentlich pflichtvergessene Staatsmann ist: derjenige, der seinem Volk zu wenig mitreißende Führung zu bieten hat, oder derjenige, der beklagt, daß es so sei? Einsendungen nahmen „Bild-Zeitung“ und „Spiegel“ gleichermaßen entgegen.

***

Die Ermahnungen des Präsidenten waren noch kaum vergessen, da formierten sich im Osten der Republik geistesverwandte Anträge an die Adresse der Bonner Staatsparteien als „Komitees für Gerechtigkeit“. Einige DDR-Politiker aus den bewegten Zeiten, als ein ganzes Volk in die Arme der schon wartenden westdeutschen Obrigkeit überlief, meldeten sich zu Wort, die damals noch nicht ahnten, wie gnadenlos sie mit ihrer Wende-„Identität“ von den demokratischen Profis der BRD abserviert werden würden, und die heute noch nicht begriffen haben, wie ihnen geschehen ist. Sie haben „ihr“ Ostzonenvolk ermuntert, sich in die Abwicklung seiner Lebensverhältnisse wieder mehr einzumischen und organisiert Berücksichtigung einzuklagen. Ihre Forderung heißt „Gerechtigkeit“ und will ausdrücklich nicht mit einer Aufkündigung der Loyalität gegenüber den neuen Herren der Ex-DDR verwechselt werden, die dort so viele Hoffnungen enttäuscht haben. Mit der elenden materiellen Lage als solcher, die der Einzug der goldenen Marktwirtschaft im Osten gebracht hat, hat die von den Komitee-Gründern angeregte Beschwerde sowieso nichts zu tun. Es geht darum, daß die Billiglöhner, Arbeitslosen, Hausfrauen und Stasi-Opfer in den neuen Ländern sich in den Parteien aus dem Westen „nicht repräsentiert“ fühlen. Und das ist schlimm, weil davon für politisierte Bürger glatt die Wertschätzung abhängt, die sie sich selbst entgegenbringen: Sie leiden darunter, daß sie sich „nach ihrer Hochstimmung im Jahr 1990 als Menschen 2. Klasse fühlen“. Deswegen sollen sie darauf bestehen, daß ihnen das gute Gefühl vermittelt wird, ebenso gut betreut zu werden wie die altgedienten Bundesbürger 1. Klasse. Die Komitees bestehen nicht auf einem anständigen Leben, wollen auch keinem „Sachzwang“ der kapitalistischen Rentabilitätsrechnung und der staatlichen Haushaltsführung den Respekt verweigern. Aber „Gehör“ wollen sie den Erfindern der Parole „Wir sind das Volk!“ verschaffen; die Gewißheit, „nicht ausgegrenzt“ zu werden, sondern staatsväterlich betreut – als wollten sie das Urteil Weizsäckers über die tiefe Sehnsucht eines ehrlichen Volkes nach sinnstiftender Bevormundung durch die Regierenden bestätigen und in die Tat umsetzen. Jedenfalls wurde dessen Plädoyer für das Recht der Gebeutelten auf geistige Führung zu der radikalen Forderung operationalisiert, der Kanzler möge seinen Urlaub gefälligst in der Zone machen.

Trotz ihrer besten Absichten, die in der Versicherung gipfeln, nichts als einen Beitrag zur Überwindung der „Entfremdung“ zwischen den beiden Teilvölkern sowie zwischen sich und den Zentralkomitees der herrschenden Parteien leisten zu wollen, ist die ostdeutsche „Sammlungsbewegung“ keineswegs auf Gegenliebe gestoßen. Obwohl sie „keine Partei“ sein will und keine Opposition ist, ist ihr nicht nur verächtliches Verständnis und anschließendes Totschweigen seitens der öffentlichen Meinung, sondern vor allem eine gehörige Anfeindung seitens der maßgeblichen Instanzen der Nation zuteil geworden. Diese sahen sich zu der Klarstellung veranlaßt, daß Unzufriedenheit noch lange kein Recht gibt, organisiert zu meckern und sich ungefragt in die Belange der Staatsführung einzumischen. Die werden nämlich hierzulande im „Schlagabtausch“ zwischen den bewährten Parteien und amtierenden Volksvertretern ausgemacht. „Selbsternannte“, also nicht von Bonn bestellte Organisationen, die „an der politischen Meinungsbildung mitwirken“ wollen, sind ein Anschlag auf die Demokratie, weil sie das Machtmonopol der aufeinander eingespielten Parteien und die Bequemlichkeiten der parlamentarischen Ermächtigung und Machtausübung bloß stören – haargenau dieselbe „Kritik“, mit der im Frühjahr die „Republikaner“ aus dem Kreis der seriösen Stimmenfänger exkommuniziert worden sind, bekamen diese anderen Anwälte eines beleidigten Volksempfindens um die Ohren gehauen. Ihnen wird bescheinigt, daß sie den dringend nötigen Schulterschluß zwischen Führung und Volk untergraben, wo sie ihn einklagen. Wer die Opfer schafft, dem gehört auch ihre Stimme. Den „Spaltern“ Gysi und Diestel steht es nicht zu, ihr Süppchen auf den „berechtigten Enttäuschungen“ der Ossis zu kochen. Weil sie es trotzdem tun, sind die Komitees für den Verfassungsschutz Instrumente der „SED-Nachfolgeorganisation“ PDS; und die Tatsache, daß sie es nicht sind, beweist nur, wie durchtrieben die Methoden sind, mit denen die Stasi-Geschöpfe zu Werk gehen. Sie werden observiert – obwohl sie doch nur als Deutsche ein Recht darauf anmelden, von ihrer Heimstatt Deutschland auch wie gute Deutsche betreut zu werden.

***

Im Westen der Republik ist dem Volk auch einige Wochen lang die Meinung nahegelegt worden, es sei verdrossen und mit seinen Politikern unzufrieden. Mit ihrer „Staatsverdrossenheit“ haben die erfahrenen Demokraten der alten BRD ihren neuen Landsleuten aber gleich klassisch vorgemacht, wie man eine schlechte Meinung richtig abwickelt.

Anlaß und Inhalt der Mißstimmung war die Eröffnung, daß die obersten Staatsdiener enorm viel Geld kriegen. Dabei ging es genaugenommen nicht um die Honorare, die diese Berufsgruppe sich nach allen Regeln der Gesetzeskunst ganz legal genehmigt, damit sie alle Korruptionsversuche zurückweisen und trotzdem standesgemäß leben kann. Daß das Tragen schwerer Verantwortung – wie die Ausübung staatlicher Gewalt bei uns nun einmal genannt wird – nicht mit einem Schichtarbeiterlohn zu entgelten ist, hat niemand in Frage gestellt. Das Volk wurde über undurchschaubare Nebeneinnahmen und Sondervergünstigungen in Kenntnis gesetzt, wie sie sich z.B. der so sehr auf ehrliches Regieren pochende Oskar aus dem Saarland verschafft haben soll – Gehaltsfortzahlung fürs alte Amt beim Aufstieg in ein neues, Rentenanwartschaft nach zwei Ministerjahren und dergleichen mehr –; und der Verdacht der ungerechtfertigten Bereicherung im Amt kam auf. Für ordentliche Staatsbürger ist das ein interessantes Problem, weil sie sich nur von garantiert integren Typen etwas sagen lassen wollen, die letztlich nicht für Geld, sondern aus Liebe zur Sache regieren, einfach weil sie gerne „führen“, also anderen Leuten Vorschriften machen – solche Leute wären dann auch ihr Geld wert. Mehr als dieser nachdrückliche Wunsch nach tugendhaften Machthabern kam deswegen aber auch nicht heraus bei der Fahndung nach „schwarzen Schafen“ mit „Selbstbedienungsmentalität“ und übertriebenen Zuwendungen. Und auf die Idee, Lafontaine hätte ohne weitergezahltes Saarbrückener OB-Gehalt sein Saarland anders regiert, ist sowieso niemand verfallen.

Das Thema war damit aber noch nicht gegessen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis in der hohen Politik wurde nicht bloß nach der moralischen, sondern auch nach der Erfolgsseite hin problematisiert: ob die Politiker denn ihre Sache auch ordentlich erledigten. Der staatsbürgerliche Reiz dieser Frage beruht darauf, daß kein skeptischer Bürger sie sich jemals durch eine Untersuchung der Sache beantworten mag, die das Geschäft der Politik ausmacht. Es geht allemal mehr um den allgemeinen Eindruck, ob der nationale Erfolg, den die politische Führung verspricht – in Sachen Finanzen, Ruhe & Ordnung, Jugoslawien, Ausländer raus, nationales Zusammenwachsen oder was auch immer –, auch wirklich zustandegekommen ist; was wiederum niemand so kompetent beantworten kann wie die Führer der Nation selber, die ja auch die Ziele und Erfolgskriterien vorgegeben haben. Die Frage zielt also im Grunde darauf, ob die mit sich und ihren Werken zufrieden sind; und das war eine Zeitlang so wenig der Fall, daß sogar ein Bruch der Koalition ins Gerede kam. Inzwischen vertritt die Regierung wieder geschlossen den Standpunkt, daß sie – nicht etwa ihr Volk, sondern – sich zwar mal getäuscht hat, mittlerweile aber wieder grundsätzlich alles richtig macht; und damit ist es auch um die Einkünfte der nationalen Führungsgarnitur wieder still geworden. Nationale Erfolge, worin auch immer die bestehen und was auch immer sie das Volk kosten, sind allemal das Gehalt für die Macher wert.

Ein Bezug zur Lage der arbeitenden und weniger gut situierten Klasse im Land ist schließlich auch noch hergestellt worden: mit der Frage, ob denn wohl Typen, die dermaßen abkassieren, die Richtigen wären, um beim Volk dermaßen abzukassieren, wie das mit Hinweis auf den mühseligen „Aufschwung Ost“, auf „Europa“ und andere „Herausforderungen“ längst beschlossen und angekündigt ist. Diese Fragestellung wirft schon wieder keinen sachlichen Zweifel an dem Programm auf, für das die Massen einiges an gewohntem „Lebensstandard“ herausrücken müssen. Und deswegen ist auch der Zweifel, den sie aufwirft, schnell wieder vorbei: Erstens gibt es derzeit und bis zu den nächsten Wahlen keine anderen Politiker, die das Abkassieren besorgen; also werden es schon die richtigen sein. Und zweitens: Wenn es schon darum geht, die Staatskasse auf Kosten der vielen kleinen Privatkassen in Ordnung zu bringen, dann sind diejenigen, die das am gründlichsten und effektivsten hinkriegen, am meisten Geld wert und nicht ausgerechnet die, die selber am wenigsten verdienen. Ein Musterbeispiel für überzeugendes Durchgreifen hat vor der Sommerpause der neue Gesundheitsminister Seehofer geliefert: einen Reformplan vorgelegt, der Kassenleistungen streicht, also die Gesundheitsversorgung radikal zusammenkürzt, sofern der Kranke nicht selbst löhnt; darüber einen Streit mit den Zahnärzten angezettelt, so als ginge es bloß um deren – ohnehin „überhöhtes“ – Einkommen und gar nicht um die „Eigenbeteiligung“ der Zahnarztpatienten; also die Tugend der Tatkraft bewiesen. Allen voran der DGB hat ihm das hoch angerechnet.

***

Mit einer nationalen Frage hatte der Anfall von „Staatsverdrossenheit“ jedenfalls überhaupt nichts zu tun: mit der Lohnfrage und den verschiedenen Vorstößen, hier einiges neu zu regeln. Da sind Deutschlands Lohn- und Gehaltsempfänger indolent wie immer und die Gewerkschaften kooperativ noch über das gewohnte Maß hinaus. Recht verhalten erklingt von deren Seite ein gewisses Gejaule über die mißachtete Tarifautonomie, die sonst doch bei jeder Möllemann-Äußerung zum Thema Lohn in Gefahr ist; dabei bestände dazu derzeit mehr wirklicher Anlaß als je zuvor. Der angemeldete nationale Regelungsbedarf bezieht sich nämlich auf die Frage, wie man es in Zukunft überhaupt mit den vereinbarten Lohn- und Gehaltstarifen halten will. Die Regierung will ein Gesetz, das in den neuen Bundesländern die untertarifliche Bezahlung offiziell erlaubt, wenn ein Unternehmen eine wirtschaftliche Notlage geltend machen kann. Daß man im Westen der geeinten Nation schlecht verbieten kann, was man im Osten erlaubt, wurde anschließend ins Gespräch gebracht. Und an einem prominenten Fall wird ohne neue Gesetzeslage das Prinzip, um das es geht, im Westen durchexerziert: Die Lufthansa mit ihren 50.000 Angestellten will sich durch gewerkschaftlich akzeptierte Lohnsenkung und Arbeitszeitverlängerung – bei gleichzeitigen Entlassungen – sanieren.

Daß Tarifverträge umgangen, Löhne durch Zulagenstreichung, Umgruppierungen und andere Kunstgriffe kollektiv und individuell gesenkt, Arbeitszeiten ausgedehnt werden, mag schon seit jeher Praxis in deutschen Unternehmen sein. Jetzt geht es aber um ein offizielles Recht auf eine viel weitergehende Praxis: ein unternehmerisches Anrecht darauf, nach Geschäftslage unter dem Schnitt, den die Tarifverträge vorgeben, zu zahlen und über dem Schnitt arbeiten zu lassen. Daß Tarife vereinbarungsgemäß und allgemein einfach gelten, wird für unhaltbar erklärt.

Daß dieser Eingriff, konsequent zuende geführt, einiges durcheinanderbringt, auch in den Gewohnheiten des deutschen Kapitalismus, ist selbst den Arbeitgeberverbänden aufgefallen und hat dort Bedenken geweckt. Immerhin haben feste Tarifvereinbarungen auch für Kapitalisten die nützliche Funktion, ihre Konkurrenz untereinander in einem wichtigen Posten berechenbar zu machen. Aber genau da setzt die Regierung mit ihrem Deregulierungsplan ein: Sie will die Konkurrenz um Unterbezahlung freigeben. Denn anders, meint sie, ist der Problemlage der Nation nicht beizukommen. Die Krisenbranche Luftverkehr und die Krisenregion Osten stehen dafür, daß der Lohn für ein regelrechtes wirtschaftspolitisches Rettungsprogramm vorgesehen ist: Mit ihm als frei verfügbarem Mittel der Kapitalisten soll der vergeigte „Aufschwung Ost“ doch noch zustande kommen und eine Krise wie jetzt bei der Lufthansa nicht nur dort, sondern national abgewendet oder bewältigt werden.

Die Gewerkschaften haben dieser Gesetzesinitiative die Meinung entgegengesetzt, ein allgemeines Recht auf untertarifliche Bezahlung könne „die Probleme nicht lösen“. Bei der Lufthansa stellt sie sich dem Test, ob mit ihr eine tarifliche Unterbezahlung zu haben ist, die „die Probleme löst“. Was die Zukunft der tariflichen Bezahlung betrifft, so hat die IG Metall hier bereits eine wegweisende Festlegung getroffen und etwas Neues geschafft. Erstmals ist sie mit einer Lohnvereinbarung der ungeliebten, als Schlag gegen die Tarifautonomie bekämpften regierungsamtlichen Lohnleitlinie zuvorgekommen: Die 3 Prozent, die Finanzminister Waigel für die Tarifrunde 1993 vorgegeben hat, ist in dem extralangen Tarifvertrag vom Sommeranfang schon fürs kommende Jahr festgelegt. Die IG Metall hat sich damit, so das Lob der Arbeitgeber, von der „in den Gewerkschaften festgefressenen Inflationsmentalität“ gelöst: Preise und Tarife erhöht in Deutschland zukünftig nur noch eine Seite.

[1] Ausländerhaß, Asylrecht und Überbevölkerung. Klarstellungen zu den Ideologien und zum imperialistischen Gehalt der sogenannten Ausländerfrage.

[2] Richard von Weizsäcker: Im Gespräch mit Gunter Hofmann und Werner A. Perger; S. 164 f.