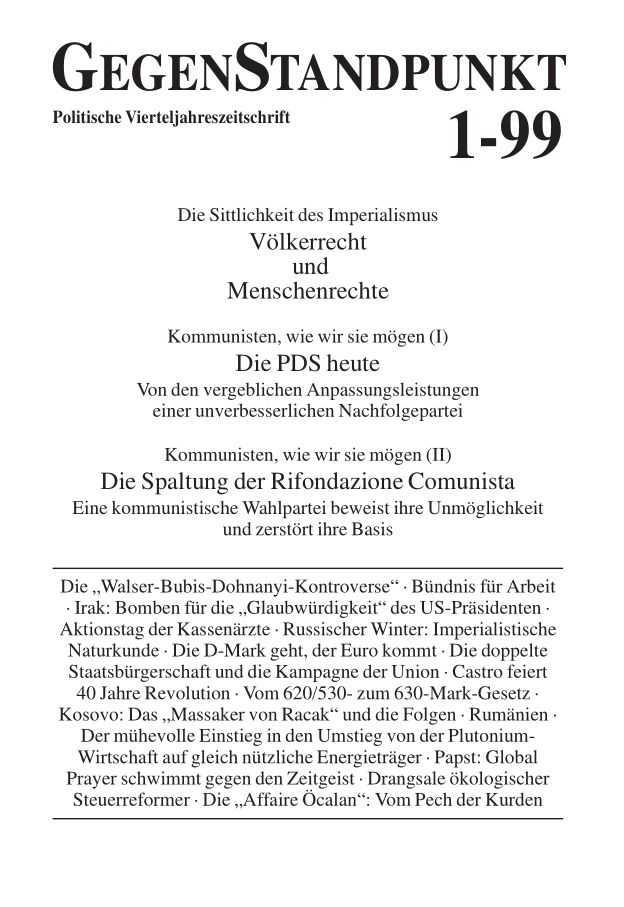

Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“

Castro begeht sein 40-jähriges Revolutionsjubiläum – der Westen wünscht baldigen Exitus

Castro gibts immer noch – und das seit 40 Jahren! Anlass für die freie Presse in unserem Lande ganz ohne Gleichschaltung unisono zu hetzen, warum‘s den immer noch gibt …

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

Castro begeht sein 40jähriges Revolutionsjubiläum – der Westen wünscht baldigen Exitus

Mit dem 40. Jahrestag der cubanischen Revolution feiert Castro die Emanzipation Cubas von der Herrschaft des Eigentums. Seinen Rebellen war es damals mit einer breiten Unterstützung des Volkes gelungen, ihre Insel von der Herrschaft der US-Marionette Batista und damit von den für Land und Leute ruinösen Profitkalkulationen der US-Konzerne zu befreien. Das revolutionierte die Verhältnisse auf Cuba grundlegend: Die Erlöse der enteigneten Zucker- und Tabakplantagen wurden von nun an für die Entwicklung einer eigenen, sozialistisch organisierten Wirtschaft verwendet, welche eine anständige Versorgung der Bevölkerung einschloß. Bloß, woher kam jetzt, wo die hergebrachten Handelsbeziehungen durch die USA boykottiert wurden, das Geld? Um mit seinem Programm zu überleben, mußte sich Castro für eine Allianz mit der Sowjetunion und die Anbindung an den Comecon entscheiden. Klar, daß sich die amerikanische Feindschaft gegenüber einem erklärten Mitglied des gegnerischen Blocks radikalisierte, zumal Castro an seinem Antiimperialismus keinen Zweifel ließ: Als Vorreiter des Sozialismus in Amerika sollte das ‚Modell Cuba‘ möglichst viele Nachahmer finden.

Unter dem Schutz und mit Hilfe des Ostblocks konnte Cuba seinen sozialistischen Aufbau tatsächlich gut voranbringen. Die Sowjetunion zahlte für den cubanischen Zucker den nicht gerade billigsten Weltmarktpreis, sondern ließ einen planwirtschaftlich festgelegten gelten und lieferte im Gegenzug Rohstoffe und Industrieausrüstungen; die Lebensverhältnisse im sozialistischen Cuba waren schon bald die besten in ganz Lateinamerika. Castro und die Seinen haben also im Rückblick auf die alten Zeiten durchaus Grund zum Feiern, wenngleich sich dieser Grund heute, wo Cuba ohne ‚großen sozialistischen Bruder‘ wieder in die Abhängigkeit des kapitalistischen Weltmarkts zurückgefallen ist und sich zusehends zu einem Normalfall eines Dritt-Welt-Landes zurückentwickelt, darauf reduziert, daß es sie überhaupt noch gibt.

Genau das ist auch schon der Grund dafür, daß die Feindschaft der Vereinigten Staaten gegenüber Cuba nichts an Unversöhnlichkeit und praktischer Entschlossenheit eingebüßt hat. Auch die Tatsache, daß nicht einmal die größten Kommunistenfresser im US-Kongreß heute noch behaupten können, daß von Cuba irgendeine Gefahr für die USA, für ihre Vorherrschaft in ganz Lateinamerika oder für die weltweite Freiheit des Geschäfts ausginge, konnte daran etwas ändern. Dies zeigt, wie sehr sich der Status Cubas als Störenfried der Weltpolitik der Definitionshoheit der amerikanischen Supermacht verdankt. Allein die Tatsache, daß Castro mit seinem ‚socialismo o muerte‘ den freiheitlich-kapitalistischen Prinzipien auf seinem Territorium nicht alle Türen öffnen will, erweist ihn als den alten Klassenfeind, gegen den der Kalte Krieg erst noch gewonnen werden muß: auch wenn sein Kommunismus längst bis zur Unkenntlichkeit zurechtgestutzt ist, bestreiten ihm die USA ganz prinzipiell die Souveränität.

Diese klare Feinddefinition bildet die verläßliche

Grundlage für allerlei journalistische Gedanken und

Erinnerungen, welche anläßlich Castros Jubeltag das

deutsche Publikum in unbestechlicher Parteilichkeit über

Freund und Feind in dieser Gegend orientieren. Wenn der

dienstälteste Umstürzler der Welt

(Welt, 2.1.99) und ewige Patriarch

(SZ, 20.1.99) jetzt das

40jährige Jubiläum des Kommunismus auf Cuba feiern kann,

dann streicht die freie Presse keineswegs – wie sonst bei

solchen Jubeltagen üblich – die respektable Kontinuität

und Haltbarkeit des Jubilars heraus. Im Gegenteil! Der

Umstand, daß in der Karibik der Kommunismus immer noch

zum Feiern aufgelegt ist, läßt auch im fernen Deutschland

freiheitlich und demokratisch gesonnene Meinungsbildner –

wieder einmal – auf die Palme gehen.

Daß dieses alternative System des Wirtschaftens und

Regierens ein – längst ausgestandener – Irrweg der

Menschengeschichte war, ist für den bürgerlichen Geist

spätestens mit dem Ende der Sowjetunion eine ausgemachte

Sache. Wenn also ausgerechnet eine Karibikinsel mitten im

„Hinterhof der USA“ sich dieser Einsicht verweigert und

immer noch – so gut es eben geht – auf sozialistische

Weise Staat macht, dann steht in dieser Sicht der

Weltgeschichte fest, daß es sich dabei um ein verstocktes

und gerechterweise todgeweihtes Überbleibsel aus den

finsteren Tagen des Ost-West-Konflikts handeln muß. Als

einziger – längst historischer – Existenzgrund der roten

Insel galt immer schon die Hinterlist des Ostblocks,

der Milliarden von Rubeln investierte, um aus Cuba ein

sozialistisches Schaufenster zu machen.

(SZ, 1.1.99) Das einzige, was an Castros

anachronistischem Phänomen

heute noch

interessiert, ist folglich die Frage, wie es kommt, daß

das „Schaufenster“ noch beleuchtet ist, während der

dazugehörige Laden längst dichtgemacht hat. Also

entschließen sich die journalistischen Agenten des

Meinungspluralismus geschlossen, die schiere Existenz

dieses Staates für ein Ding der Unmöglichkeit zu halten.

Wie ist es möglich, fragt man sich mit demonstrativem

Erstaunen, daß der letzte kommunistische Herrscher der

westlichen Welt

(FAZ,

8.1.99) noch immer fest im Sattel sitzt

(HB, 30.12.98).

Castros Staat – eine Totgeburt

In der festen Überzeugung, daß nicht sein kann, was nicht

sein darf, lassen die schriftstellernden Feinde Castros

Fakten sprechen: Was da als nüchtern-sachliches

Resümee von Castros ursprünglich vielleicht gut gemeinten

revolutionären Träumen

(HB,

30.12.98) aufgelistet wird, faßt sich

regelmäßig in der Botschaft zusammen, daß diese Art

von Wirtschafts- und Herrschaftsystem um so kläglicher

scheitern mußte. Die detailgenauen Schilderungen

der inzwischen erreichten Elendsstandards Cubas sollen

die menschenverachtenden Implikationen des

kommunistischen Systems ebenso belegen wie sein sicheres

Ende. Es versteht sich, daß dieselben bzw. die noch viel

schlimmeren ‚Fakten‘ in manchen Stadtvierteln

US-amerikanischer Metropolen sowie in der unmittelbaren

karibischen Nachbarschaft, in denen Demokratie und

Marktwirtschaft seit Jahrzehnten beheimatet sind, die

Systemfrage nicht stellen, geschweige denn

beantworten.

Regelmäßig kommt das in der Region immer noch beste Gesundheits- und Erziehungssystem zur Sprache. Dennoch rühmen solche Berichte keineswegs den Segen einer sozialistischen Entwicklungspolitik. Im Gegenteil: Ins rechte Licht gesetzt sprechen gerade die größten Errungenschaften des Sozialismus am meisten gegen ihn:

„Die kostenlose ärztliche Versorgung (bei permanentem Mangel an Medikamenten) und ein beispielhaftes Bildungssystem (ohne Bleistifte an den Schulen)“ (Welt, 2.1.99)

spricht weder für das gute Funktionieren der alten, offenbar gar nicht so maroden ‚sozialistischen internationalen Arbeitsteilung‘, noch für die Pflicht westlicher Humanisten, den Insulanern sogleich mit Schreibgerät und Pillen beizuspringen. Sie frischt einzig und allein die alte Weisheit auf, daß der Kommunismus trotz aller Angeberei mit sozialen Repräsentationsprojekten nicht einmal seinen eigenen Maßstäben gerecht werden kann.

„Cuba machte enorme Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Meningitis oder Hepatitis B. Die elf Millionen Einwohner haben jedoch Mühe, Aspirin zu erhalten.“ (FR, 30.12.98)

Mit viel Häme ergehen sich Leute, die hierzulande noch

jedes Gesundheitsdämpfungsgesetz blanko unterschreiben,

in der Anklage, daß selbst die einfachste medizinische

Versorgung über ‚den Verhältnissen‘ Cubas liegt. Das

sozialistische System hing bekanntlich von je am Tropf

der Sowjetunion

und konnte sich solche

menschenfreundlichen Ausgaben nie wirklich leisten.

Beweis: Unter kapitalistischer Rechnungsführung

hätte der Kommunist dafür nie genug in den Staatshaushalt

wirtschaften können. Die Reste eines tatsächlich

alternativen, antimarktwirtschaftlichen Bemühens um eine

elementare Volksversorgung durchschaut der

marktwirtschaftlich versierte Demokrat also als

unzulässigen Luxus, der jetzt, wo die Gelder nicht mehr

fließen, gerechterweise zugrundegeht: Der

fortschreitende Zerfall des Bildungswesens

(HB, 30.12.98), das kranke

Gesundheitswesen

(NZZ,

19.1.99) sowie der für die Region ja spezifische

akute Nahrungsmittelmangel

(SZ, 1.1.99) offenbaren nun die

wahre Leistungsunfähigkeit des sozialistischen

Systems.

Es kommt eben ganz auf die Maßstäbe an: Daß eine Volkswirtschaft wie die deutsche von der Konjunktur im fernen Amerika genauso wie von den Krisen im noch weiteren Asien ‚abhängig‘ ist, weiß hierzulande jedes Kind als unverdächtigen Sachzwang des Kapitalismus herzubeten. Wenn aber ausgerechnet eine subtropische Insel, die auf dem Weltmarkt außer Zucker und Zigarren nicht viel zu versilbern hat, nach dem Wegfall des sozialistischen Handels mit dem Ostblock und unter dem Druck des amerikanischen Embargos nicht locker in eine autonome Selbstversorgung auf hohem Niveau übergehen kann und sich gezwungen sieht, kapitalistische Umtriebe bei sich zu dulden – es gibt wieder Dollars als Zweitwährung und Privatwirtschaft einschließlich Prostitution und Kleinkriminalität –, wissen alle einschlägigen Pamphlete hierzulande Bescheid: Am Gesetz, daß es zum Kapitalismus keine Alternative gibt, kommt auch Castro nicht vorbei – nur will er das einfach nicht eingestehen. In der ihm eigenen Perfidie vollzieht er den Systemwechsel heimlich, um nach außen hin wenigstens die Fassade seines überlebten Ladens retten zu können:

„Er hat die furchtbare Losung ‚Sozialismus oder Tod‘ ausgegeben, um gleichzeitig den Kapitalismus durch die Hintertür einzuladen, um damit die hoffnungslos ineffiziente Staatswirtschaft zu retten.“ (FR, 30.12.98)

Castro – das letzte Hindernis

Wenn gleichzeitig nicht im geringsten geleugnet wird, daß

die trostlosen Verhältnisse auf Cuba sich wesentlich dem

Kampf der USA gegen den kommunistischen Störenfried in

ihrer Hemisphäre verdanken, dann blamiert das die

antikommunistische Hetze nicht im geringsten. Die

Wirkungen des amerikanischen Embargos werden ungeniert

ihrem Opfer zur Last gelegt. Dieser seltsame

Zusammenschluß ergibt sich aus der Moral, daß der

Anspruch der freien Welt auf Beseitigung dieses

kommunistischen Relikts und damit das Aushungern

Castros

(SZ, 28.12.98)

die gerechtesten Anliegen der Welt sind. Wenn der

verstockte Kommunist das aber nicht einsehen will und

kapituliert, stattdessen auf seinem Sozialismus beharrt,

dann ist er an seiner eigenen Verfolgung schuld.

„Wie ein stures Maultier hat sich Castro in 40 Jahren allen Versuchen widersetzt, ihn zu politischen Zugeständnissen zu bewegen.“ (FR, 30.12.98)

Der Mann hat den unverzeihlichen Charakterfehler, es an dem von ihm verlangten Opportunismus gegenüber der amerikanischen Übermacht fehlen zu lassen. Während lebenslange Gesinnungstreue westliche Politiker zu glaubwürdigen Charakteren macht, beweist sie bei einem Kommunisten mangelnde Anpassungsfähigkeit:

„Fidel Castro ist stolz darauf, daß er in vierzig Jahren seiner Revolution nichts dazugelernt hat. Er denkt immer noch wie damals, erklärte er aus Anlaß des vierzigsten Jahrestages seiner Machtübernahme.“ (SZ, 4.1.99)

Die Sturheit des greisen Revolutionsführers

(FR, 30.12.98) erweist sich

des weiteren darin, daß er angesichts der mangelnden

Zukunftsperspektive

(NZZ

19.1.99) des Landes keine Anstalten macht, sich

zur Ruhe zu setzen

(FR,

30.12.98) und – nachdem er schon keines der

zahlreichen CIA-Attentate

(SZ, 30.12.98) für einen stilgerechten

Abgang eines lateinamerikanischen Revolutionärs genutzt

hat – sich nach wie vor nicht einfach ins Grab legen

will: Alle Gerüchte, er sei schwer erkrankt, haben

sich als falsch erwiesen.

(HB,

30.12.)

Stattdessen beansprucht der Comandante weiterhin die

unumschränkte Macht

(SZ,

4.1.99), womit er sich endgültig als Inbegriff des

Bösen entlarvt, beweist doch sein Festhalten an einem

aussichtslosen Widerstand gegen den gerechten Anspruch

der amerikanischen Übermacht auch, daß es ihm dabei nur

um sich selber, um seinen Machterhalt gehen

kann. Nun ist zwar in der bürgerlichen Welt kaum etwas so

anerkannt wie der Wille des Politikers zur Macht; wenn

aber der falsche Mann die falschen Absichten damit

verfolgt, steht fest, daß es ihm letztlich ‚nur‘

um seine Macht gehen kann. Der ganze cubanische

Sozialismus kürzt sich so auf die Bestimmung zusammen,

daß Castro ihm präsidiert; und das ist identisch mit

purer Unterdrückung: Der Wohltäter würgt sein Volk

(SZ-Titel, 1.1.99), und nicht

etwa das amerikanische Embargo die cubanische

Volkswirtschaft.

Die Cubaner – unmündig zum Aufstand

Als intime Kenner der Gemütslage des von Castro

drangsalierten Volkes wissen deutsche Kommentatoren

selbstverständlich ganz genau, daß der Würger

schwerlich freie Wahlen gewinnen würde.

(FR, 30.12.98) Zusammen mit

der Weissagung, daß nach Castros Tod das wackelige

Modell des karibischen Sozialismus einstürzt wie ein

Kartenhaus

(n-tv,

14.1.99), ist somit der Existenzgrund des

cubanischen Sozialismus ganz in die fortdauernde Existenz

seines ‚maximo lider‘ verlegt. Bleibt zu klären, wie es

dieser Mann schafft, sich gegen den unterstellten

Freiheitsdurst des Volks an der Macht zu halten, oder

umgekehrt, warum die Leute den – vom Westen! – seit

langem erwarteten Volksaufstand gegen das sozialistische

Regime

(HB, 30.12.98)

bislang schuldig bleiben. Demokratische

Manipulationstheoretiker sind da um Erklärungen nicht

verlegen: Mit einer dunklen Mixtur aus Gewalt und

Manipulation hält Castro sein Volk in Schach, das sich in

seiner kindischen Knechtsnatur darüber noch nicht einmal

seine karibische Lebensfreude

(n-tv, 14.1.99) versauen läßt. Daß Castro

auch über so etwas wie ein Gewaltmonopol verfügt und es

tatsächlich in seinem Sinn gebraucht, wird zu einem

einzigen Ausnahmezustand vom natürlichen

kapitalistisch-demokratischen Zustand des allgemeinen

Laissez faire:

Mit einer Art immerwährender Ausnahmezustand hält

Fidel Castro die elf Millionen Einwohner bis heute wie

ein Marionettenspieler fest im Griff.

(FR, 30.12.98)

Da sieht man es wieder: Ein anständiger USA-höriger Diktator wie Castros Amtsvorgänger Batista erzieht seine Untertanen zu politischer Selbstbestimmung und macht sie zur Rebellion mündig, während ein Kommunist wie Castro seine Genossen mit seinem kostenfreien Gesundheitssystem einlullt, mit seinem hoch entwickelten Bildungssystem entmündigt und mit dem Rest des Staatsapparats in Angst und Schrecken hält.

„Die Bürger halten weiter still. Es ist die Angst vor Repressalien des Regimes, dem Kürzen der Rente, dem Verbot der Auslandsreise, die sie gefangenhält. Hinzu kommt, daß die Mehrheit der Cubaner nach der Revolution geboren wurde und nie etwas anderes erlebt hat als die Unmündigkeit unter Castro.“ (SZ, 1.1.99)

Dagegen muß die Freiheit der benachbarten Haitianer oder Dominikaner schon grenzenlos sein, die in Ermangelung von Rente und Reisebudget nicht mit solchen Repressalien drangsaliert werden können. Macht aber nix, dürfen die Analphabeten doch ab und an ihre Freiheit & Mündigkeit bei sich zu Hause – passenderweise – mit einem Wahlkreuzchen unter Beweis stellen.

Bei so viel Repression drängt sich den antikommunistischen Analytikern noch einmal die Frage auf, warum Castro bei seinen Opfern nicht verhaßt ist wie der Teufel. Des Rätsels simple Lösung: Der Mann muß selber was vom Teufel haben. Die richtige Mischung positiver und negativer Charaktereigenschaften läßt die diabolischen Führungs- und Verführungskünste des alten Revolutionärs wie von selbst sichtbar werden:

„Machiavellistischer Machterhalt ist vielleicht die einzige Erklärung, um diesen Mann zu verstehen, der als charismatisch, verrückt, brillant, allmächtig, tyrannisch, paternalistisch und ruchlos beschrieben wird.“ (FR, 30.12.98)

Als ‚charismatischer Undemokrat‘ versteht er sich auf alle Register der Manipulation. Statt das eigene System schlecht zu machen – wie das bei hiesigen kritischen Geistern ja selbstverständlich ist –, lobt er es ununterbrochen:

„Im Takt tibetanischer Gebetsmühlen“ läßt er den Cubanern einbleuen: „Die Revolution ist unumkehrbar, die kommunistische Doktrin unfehlbar und der Sozialismus unbezwingbar“ (Welt, 2.1.99)

Als ‚brillanter Tyrann‘ beherrscht er den Trick mit dem Feindbild und erschreckt seine Untertanen schon seit vierzig Jahren mit einem Zerrbild der an sich wahren Freunde des cubanischen Volkes. Solchermaßen abgelenkt vom Kampf gegen ihren wahren Feind – Castro! –, fürchten sie sich doch glatt vor ihren alten Ausbeutern und beehren ihren Fidel, wie er im Land treuherzig genannt wird, sogar mit nicht wenig Popularität.

„Die Furcht vor der Rückkehr der alten Bourgeoisie, der ‚Miami-Mafia‘, weiß Castro meisterlich zu schüren.“ (FR, 30.12.98)

„Die Bürger hatten zwar immer wieder mit wirtschaftlichen Engpässen zu kämpfen, doch die meisten von ihnen nahmen das hin, weil ihnen stets gesagt wurde, wie ungerecht es einst im Kapitalismus zugegangen sei“. (SZ, 1.1.99)

Wo es doch nichts Gerechteres gibt, als wenn der Besitz von Geld die Leute in die Palazzos und Strohhütten, in die Hilfs- und höheren Schulen und in die Klassen eines gewinnorientierten Gesundheitswesens verteilt.

Das US-Embargo – Castros bestes Argument

Wenn Castros Legitimation hauptseitig in einem erlogenen Feindbild bestehen soll, dann regt sich bei so manchem deutschen Kommentator der Verdacht, ob die USA es ihm in dieser Hinsicht nicht zu leicht gemacht haben. So wandert der Schwarze Peter über die karibische See in das Heimatland der Feinde der cubanischen Revolution, um in den Fehlern ihrer Bekämpfung den letzten Grund für die fortdauernde Existenz Castros dingfest zu machen: Wenn die Amerikaner Castro nicht mit den plumpen Manövern seiner Bekämpfung das Material seines Feindbildes frei Haus geliefert hätten, hätte der Mann längst nur noch Legitimationsprobleme. Die halbherzig durchgeführte Invasion in der Schweinebucht gab demzufolge dem cubanischen Nationalismus Nahrung, was die offenbar mit einer okkulten Logik begabten Cubaner dazu brachte, ausgerechnet dem, den sie angeblich loswerden wollen, die Stange zu halten.

„Bereits 1960 begannen die USA entscheidend dazu beizutragen, daß die Mehrheit der cubanischen Bevölkerung die Reihen der Verteidigung der Revolution noch fester schloß. Im Oktober antwortete US-Präsident J.F. Kennedy auf die Enteignung amerikanischen Besitzes mit einem Wirtschaftsembargo, das die Insel empfindlich traf. Castro aber hatte nun den äußeren Feind, den er bis heute braucht, um sich im Inneren des Landes den Rücken für die Verfolgung seiner Gegner freizuhalten. Nachdem seine Armee im April 1961 die vom US-Geheimdienst CIA gemeinsam mit exil-cubanischen Söldnern durchgeführte Anlandung von 6500 Mann in der Schweinebucht abgewehrt hatte, blieben die erwarteten Massenaufstände aus. Castro aber diente die Invasion dazu, die innenpolitische Daumenschraube anzuziehen.“ (SZ, 1.1.99)

Die Lockerung des Embargos – der bessere Weg zum Umsturz?

Ist der Zweifel am Nutzen des Embargos erst einmal auf dem Tisch, kann es gar nicht ausbleiben, daß so mancher Denker auf die geniale Idee verfällt, Castro durch eine Wiederaufnahme von Handel und Wandel in Bedrängnis zu bringen und gleichzeitig die Cubaner fit für die Konterrevolution zu machen. Daß die sich nicht über die Jahre durch Aushungern zum Aufstand motivieren lassen, läßt so manchen Manöverkritiker argwöhnen, daß die alte Regel vom ‚sozialen Sprengstoff‘ in diesen Breitengraden anders funktionieren könnte: Wer gegen den Hunger kämpft, kann nicht gegen Castro kämpfen, und deswegen ist die pure Not – als hätte Castro selbst die sowjetischen Lieferungen storniert und das amerikanische Embargo bestellt – der beste Trick, um Ruhe & Ordnung auf der Insel zu sichern:

„Den Cubanern aber geht es täglich schlechter, und es hat den Anschein, als stecke System dahinter: Je härter der Überlebenskampf, desto weniger muß Castro um seine Macht fürchten.“ (SZ, 1.1.99)

Also könnte man vielleicht die potentiellen kubanischen Konterrevolutionäre mit ein paar Nahrungsmitteln auf die Seite des Westens locken. Mit Bananen womöglich, die sich ja – wie man weiß – schon einmal bewährt haben:

„Eine Änderung der Kuba-Politik der USA macht nur Sinn, wenn sie der Einsicht folgt, Castros Sturz sei durch eine unterernährte, verarmte Bevölkerung nicht zu vollziehen … Sie macht Sinn, wenn sie als Instrument der ökonomischen und politischen Einflußnahme zu demselben Ergebnis führt wie die Bonner Öffnungspolitik in der DDR“. (Welt, 2.1.99)

Nur dumm, daß man das Ergebnis nicht schon vorher weiß – letztlich sind die Cubaner eben doch keine Zonis. Deswegen kommt die gute alte Idee, den Sozialismus auf Cuba wenn schon nicht mit wirklichem, so doch wenigstens mit sozialem Sprengstoff wegzuputzen, auch keineswegs aus der Mode. Befürworter einer Radikalisierung des Embargos – soweit sie nicht überhaupt berechnungslos Feindschaft bis zum Letzten einfordern – setzen darauf, daß ein dadurch hervorgerufenes Elend den betroffenen Massen die Unfähigkeit des Sozialismus zum Betrieb seiner wohltätigen Einrichtungen immer noch am eindrucksvollsten einbleut und sie irgendwann unweigerlich dazu veranlaßt, sich vertrauensvoll den mächtigen Urhebern ihres Elends zuzuwenden. Für sie liegt der Bestand des Kommunismus auf Cuba an der Inkonsequenz seiner Bekämpfung:

„Wenn es das sozialistische Cuba heute noch gibt, dann deshalb, weil es den Unternehmern einiger Länder an Klassenbewußtsein fehlt, so daß sie investieren und mit einer Regierung Handel treiben, die ihren Besitz ohne Zögern verstaatlicht hätte.“ (R. Escobar in der TAZ, 29.12.98)

„Es ist paradox: Castro prügelt bei jeder Gelegenheit auf die USA ein, lebt aber zum Gutteil von ihnen. … Die Exil-Cubaner, die auf der politischen Bühne das amerikanische Wirtschaftsembargo verteidigen, sorgen als Privatleute dafür, daß die Insel über Devisen verfügt“ (SZ, 4.1.99)

PS.

Tatsächlich hat sich Castros Hauptfeind inzwischen zu

einer Lockerung des Embargos entschlossen. Clinton geht

von der durch das strikte Embargo inzwischen erreichten

Aushöhlung des Sozialismus auf Cuba aus und will durch

einen Handel mit den neuen privaten

Kleinunternehmern, also durch eine gezielte Förderung

bereits eingerissener systemfeindlicher Machenschaften,

das Werk der schleichenden Erosion des Sozialismus

(NZZ, 23.12.98) bis zum

Todesstoß vorantreiben. Er verspricht,

„dem cubanischen Volk zu helfen, ohne die cubanische Regierung zu stärken. Die beschlossenen Erleichterungen stehen voll im Einklang mit unserer Politik, das Regime mit Druck zu einem politischen Wandel zu bringen“.

Bevor in Cuba nicht wieder ‚normale‘ Verhältnisse wie in der Dominikanischen Republik oder in Haiti herrschen, bevor die Freiheit nicht wieder ihr letztes Bordell in Havanna zurückerobert hat, ist für die regierenden und kommentierenden Menschenrechtsfreunde die Dritte Welt nicht in Ordnung.