Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“

Gute Presse für Protestpartei:

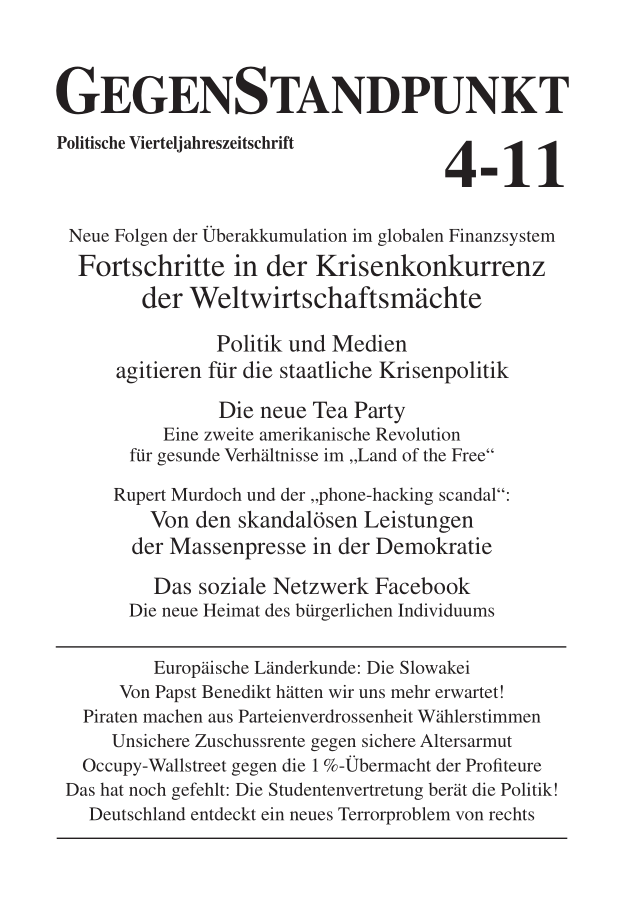

„Streng öffentlich!“ – Piraten machen aus Parteienverdrossenheit Wählerstimmen

Wenn die etablierten Meinungsmacher sich, Öffentlichkeit und Politik davor warnen, den Berliner Wahlerfolg der Piratenpartei „als Scherz am Rande abzutun“ (SZ, 20.9.11), – wenn sie im Gegenteil der Protestpartei einen ähnlichen Erfolg auf Bundesebene hochrechnen, der die Parteienlandschaft womöglich noch weiter aufsplittert, – wenn sie diesem „Haufen Spinner“ (SZ 20.9.) Ahnungslosigkeit in sämtlichen politisch brisanten Themen bescheinigen, – wenn sie überhaupt das Fehlen eines politischen Programms vermerken, – wenn sie an den Neulingen die realpolitische Professionalität vermissen, – wenn sie ihnen einen utopischen Hang zur direkten Demokratie, wo jeder irgendwie mitbestimmen soll, nachsagen, – und wenn sie sogar davon reden, dass „die neue Bewegung nichts weniger als die Systemfrage stellt“, um „den Politikbetrieb in den kommenden fünf Jahren aufzumischen“ (Spiegel 39, 2011), dann ist daran nur eines ungewöhnlich: dass das alles gar nicht im Tonfall der Beschimpfung, sondern – und da präsentiert sich das Pressespektrum in seltenem Gleichklang – in dem des Wohlwollens, sogar Beifalls vorgebracht wird: Da „kann man nicht anders, als voller Respekt und ohne Ironie den Siegeszug dieser modernen politischen Bewegung zu rühmen“ (faz.net 29.9.). Wie kommen die Rebellen zu der Ehre?

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

Gute Presse für Protestpartei:

„Streng

öffentlich!“ – Piraten machen aus Parteienverdrossenheit

Wählerstimmen

Wenn die etablierten Meinungsmacher sich, Öffentlichkeit

und Politik davor warnen, den Berliner Wahlerfolg der

Piratenpartei als Scherz am Rande abzutun

(SZ, 20.9.11), – wenn sie im

Gegenteil der Protestpartei einen ähnlichen

Erfolg auf Bundesebene hochrechnen, der die

Parteienlandschaft womöglich noch weiter aufsplittert, –

wenn sie diesem Haufen Spinner

(SZ 20.9.) Ahnungslosigkeit in sämtlichen

politisch brisanten Themen bescheinigen, – wenn sie

überhaupt das Fehlen eines politischen Programms

vermerken, – wenn sie an den Neulingen die realpolitische

Professionalität vermissen, – wenn sie ihnen einen

utopischen Hang zur direkten Demokratie, wo jeder

irgendwie mitbestimmen soll, nachsagen, – und wenn sie

sogar davon reden, dass „die neue Bewegung nichts

weniger als die Systemfrage stellt“, um

den Politikbetrieb in den kommenden fünf Jahren

aufzumischen

(Spiegel 39,

2011), dann ist daran nur eines ungewöhnlich: dass

das alles gar nicht im Tonfall der Beschimpfung, sondern

– und da präsentiert sich das Pressespektrum in seltenem

Gleichklang – in dem des Wohlwollens, sogar

Beifalls vorgebracht wird: Da kann man nicht

anders, als voller Respekt und ohne Ironie den Siegeszug

dieser modernen politischen Bewegung zu rühmen

(faz.net 29.9.). Wie kommen

die Rebellen zu der Ehre?

*

Eher nicht wegen des Kampfs fürs freie Internet, der die

Piraten bekannt gemacht hat. Vielmehr sind diese dabei,

sich Freiheit und Transparenz in einem deutlich

allgemeineren und politischen Sinn auf ihre Flaggen zu

schreiben, wenn sie die etablierte Politik nicht nur der

Gängelung des Individuums im Netz bezichtigen, sondern

ihr überhaupt vorwerfen, für den Bürger eine einzige

Undurchsichtigkeit zu sein: ‚Im Moment spielt sich

Politik doch irgendwo da oben ab‘, sagt (der Pirat)

Weisband, ‚das ist kein Zustand, der haltbar ist.‘

(SZ, 6.10.11) Woraus man als

Pirat folgert: „Also ging es darum, wie man

Politik präsentiert. Die Partei lebt Transparenz

vor. Das hat sehr viele Menschen begeistert. Die sind

nicht politikverdrossen. Die sind

parteienverdrossen.“ (Die Zeit, 29.9.) Jedenfalls

will diese Protestpartei dem Land keinen geringeren

Dienst erweisen, als der Staatsverdrossenheit

entgegenzuwirken

(Piratenpartei

„Unsere Ziele“).

Und damit – mit dem richtigen Thema zur rechten

Zeit

(SZ, 14.10.) –

findet sie nicht nur Wähler, sondern eben auch Applaus

von berufener Seite. Denn das Ideal der

Transparenz politischer Machtausübung gefällt

der Presse, überhaupt den Profis der medialen

Öffentlichkeit, gut. Die spüren die Nähe zu ihrem

Geschäft, ist es doch ihr ureigenstes Ethos, den Bürger

über Ansagen und Anliegen der politisch Mächtigen

lückenlos zu informieren, was schon als Kontrolle der

Macht gilt, und so seine Anteilnahme an den Drangsalen

der Republik wach zu halten. Wo mündige Subjekte stets

Einsicht in die Manöver ihrer Obrigkeit nehmen und diese

sie ihnen schuldet und gewähren muss, sind deren

Zumutungen an die Bürger – wenn offengelegt – schon kaum

mehr Zumutungen; jedenfalls können die Gegensätze

zwischen Regierten und Regierenden nicht grundsätzlicher

und unüberbrückbarer Art sein, sondern vor allem eine

Frage unzureichenden Informationsflusses, fehlender

Transparenz eben.

So sehen es die Vertreter der medialen Gewalt. Das Misstrauen, dass die Politiker etwas verheimlichen und es überhaupt an der Vermittlung ihrer Politik fehlen lassen, gehört von daher zu ihrem Berufsstand. Wo es an dieser Transparenz mangelt, kehrt sich ihnen das demokratische Idyll vom vertrauensvollen Miteinander im Gemeinwesen um in ein Gegeneinander von den Machern da oben, denen die da unten gleichgültig, teilnahmslos bis feindselig gegenüberstehen. Um diese Politikverdrossenheit der Bürger sorgen sich die Meinungsmacher seit geraumer Zeit, sie haben für ihre Brisanz mit der Figur des Wutbürgers einen Namen gefunden – und gratulieren nun den Piraten dazu, dass die den Missstand prompt in ihren Erfolg ummünzen. Sie sehen in ihnen den Partei gewordenen Beleg der Dringlichkeit ihres eigenen kritischen Bemühens um Mediation zwischen Volk und Führung.

*

Diese Stilblüte demokratischer Politikkultur, dass man aus einem Überdruss an den Parteien schon wieder eine Partei zimmert, finden die Kommentatoren von daher völlig nahe liegend. Denn wenn man das verbreitete Misstrauen in die etablierte Politik dadurch in Vertrauen für sich umwandeln kann, dass man sich als Partei das Profil gibt, sich der Sanierung des brüchigen Verhältnisses anzunehmen, passt das gut zum Befund einer Parteienverdrossenheit, also einer allgemein kritischen Stellung zur herrschenden Politik, die soweit ohne jede Kritik an einem politischen Inhalt auskommt: „Mehr als gegen die Inhalte der anderen Parteien richten sich die Piraten gegen die Art und Weise, wie bislang Politik in Deutschland gemacht wurde.“ (Spiegel 39, 2011)

An die inhaltslose Selbstkritik der etablierten Parteien, die im Falle des Misserfolgs mit dem Versprechen vor den Wähler treten, dass sie daran arbeiten werden, ihr an sich richtiges Programm ihm in Zukunft besser rüberzubringen, also an diese selbst verordnete Bürgernähe als Vermittlungsmethode der politischen Agenda, hängen sich die Piraten dran, um aber die Bürgernähe selbst zum zentralen Programminhalt für sich zu machen.

Diese Eigentümlichkeit registrieren öffentliche

Beobachter einerseits etwas befremdet: Die Neuen

wirken irgendwie aufregend, irgendwie frisch und

irgendwie sympathisch. Aber was zum Kuckuck wollen diese

Leute?

(Spiegel 39, 2011)

Andererseits weicht das Kopfschütteln darüber, dass diese

Partei zu Finanzkrise und Afghanistan nichts zu vermelden

hat, der Sympathie dafür, wie offen, locker und

„undogmatisch“ die Neulinge sich ein paar Inhalte

zusammenkratzen, indem sie die Programme der etablierten

Parteien entern, dort ein paar Phrasen abstauben, um sie

jeweils mit ihrer Forderung nach Transparenz

aufzufrisieren. So fordern sie dann z.B. den

„transparenten Umgang mit den natürlichen

Ressourcen“.

Dass die Partei demnächst – streng öffentlich

–

ihr Themenspektrum schrittweise unter breiter

Einbeziehung aller Mitglieder erweitert

(Piratenpartei, „Unsere Ziele“), gilt

dabei bereits als ganz neuer „Politikstil“.

Gutgeschrieben wird der Protestpartei auch, dass sie auf

das herkömmliche „Rechts-Links-Schema“ nichts gibt,

weshalb die Presse Forderungen wie die nach einem

bedingungslosen Grundeinkommen oder kostenlosem

Nahverkehr gar nicht erst für links hält oder als Inhalt

ernst nimmt. Sie findet das eher süß als den unbeholfenen

(weil wirklichkeitsfremden) Versuch, überhaupt so etwas

wie eine inhaltliche Position vorzuweisen. Mit Nachsicht

werden auch Aufrufe wie Der Zwang zum

geschlechtseindeutigen Vornamen ist abzuschaffen

(Spiegel 39, 2011) zitiert,

um großzügig über sie hinwegzugehen.

*

Wenn die Kommentare die Piraten gegen ihren Ruf von der

bornierten „Ein-Themen-Partei“, nämlich

„Internet-Partei“, verteidigen, zielt das also weniger

darauf, dass man von dieser Partei thematisch noch

einiges erwarten darf. Die Medien haben ihr vielmehr ein

anderes Thema, einen höheren Auftrag zugedacht, was sich

die Piraten gern gefallen lassen: Kaum hat die

Protestpartei einige, die schon ins Reich der

Nichtwähler geflüchtet waren

(Spiegel 39, 2011), ins Reich der Wähler

heimgeholt, wird sie für einen wertvollen Beitrag zur

deutschen Politkultur gelobt, als Auffangbecken für

Aussteiger

(SZ, 14.10.),

die sonstwohin abdriften könnten. Dass die

Parteienverdrossenheit genau dadurch zu heilen ist, dass

man eine Partei wählt, die die Parteienverdrossenheit auf

der politischen Bühne repräsentiert, finden die

Kommentatoren, wie gesagt, gar nicht sonderbar. Im

Gegenteil: Etablierte Journalisten halten Leute, denen

die meisten Deutschen vor kurzem nicht mal ihren

Dackel anvertraut

(Spiegel 39,

2011) hätten, auf einmal für sehr tauglich, das

Vertrauen des Wählers (zurück)zugewinnen. Und

zwar schlicht damit, dass sie eben nicht

etabliert sind. Wo die Piraten selbst den Fingerzeig

auf das Alter ihrer Konkurrenz schon für eine Kritik und

die eigene Jugend für ein flottes Wahlargument halten,

geben die Medien das positive Echo: Die Spezies des

jungen, unverbrauchten, unkonventionellen und

unprofessionellen Politnovizen erscheint ihnen gerade

recht, das stark verkratzte Bild vom

glaubwürdigen Politiker aufzupolieren.

Realpolitscher Dilettantismus und sachpolitische

Inkompetenz – sonst der Ruin politischer Glaubwürdigkeit

– eignen sich hier mal bestens als Vertrauenswerbung.

*

Diese allgemein anerkannte Eigenschaft der Glaubwürdigkeit, die sehr vom Willen des Wählers abhängt, dem Gewählten zu vertrauen, setzt freilich voraus, dass der Wähler die Macht beim Repräsentanten abgeliefert und weiter nichts zu melden hat. Denn wieso müsste er ihm sonst immerzu glauben und vertrauen? Schließlich ist die damit unterstellte Trennung der politischen Macht von dem ihr unterworfenen Volk der Ausgangspunkt jeder gelungenen Vermittlung.

Diese Trennung liefert den Maßstab, ist sozusagen die

Hardware der Politiktüchtigkeit, auf die hin die Piraten

eben auch gemustert werden: Kaum sind sie für den neuen

Schwung und Stil in der Mediation zwischen Volk und

Führung gelobt worden, kriegen sie die Gretchenfrage

serviert, wie sie es mit der Souveränität

politischer Entscheidungsträger halten. Also wie ernst so

Flausen von direkter Demokratie

und Jeder kann

mitmachen, wann er will und wie er will

(faz.net 29.9.) gemeint sind. Die Antwort

von einem Oberpiraten: Es geht nicht darum, dass jetzt

jeder Bürger über jedes Thema abstimmt, das würde nicht

funktionieren. Sondern darum, die repräsentative

Demokratie um weitere partizipative Elemente zu

erweitern. Die letztendliche Entscheidung wird trotzdem

wieder von den Abgeordneten getroffen. Das ist auch in

der Piratenpartei so.

(Pirat

Nerz in: Die Zeit, 29.9.)

Das registriert die Presse einerseits mit Genugtuung,

erster Reifetest quasi bestanden. Andererseits bleibt das

Misstrauen, ob es diese Neulinge mit dem

Öffentlichkeitsidealismus, der ihnen Wählerstimmen

bringt, nicht doch etwas zu weit treiben: Werden die

Piraten im Sinne der vollkommenen (!) Transparenz auch

aus nicht öffentlichen Ausschusssitzungen bloggen? ‚Da

gibt es bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche

Ansätze‘ wiegelt (der Pirat) Meyer ab. So richtig auf

Konfrontationskurs ist sie nicht, diese neue

Protestpartei.

(SZ,

20.9.)

So vertrauen die Kommentatoren darauf, dass die jungen

Wilden, die inhaltlich sowieso mit nichts aus dem Ruder

laufen, sich auch mit ihrem Politikstil den Sachgesetzen

verantwortlicher demokratischer Realpolitik

unterordnen werden. Für die Gelassenheit dieses Befunds

spricht auch die ironische Prognose, dass dieselben

Rebellen, die sie heute noch großzügig mit ihrer „betont

unprofessionellen“ Art punkten lassen, morgen schon

etabliert und weniger „sexy“ sein dürften: Sie scheint

sich in Windeseile zu vollziehen, diese Metamorphose vom

Netzrebellen zum Staatsmann

(SZ,

29.9.). Damit trägt die Frischzellenkur der

Demokratie, für die sie die Piraten nominiert haben,

bereits ihr Verfallsdatum in sich; das relativiert all

die Komplimente für das Wie, letztlich zählt

eben doch das Was der politischen Räson. In

diesem Sinn folgt dem Dankeschön an die Politstylisten

für die Brise frischer Wind, über den das Land sich

freuen sollte

, der spöttische Gruß: Den Piraten

ansonsten ein herzliches ‚Viel Spaß!‘ in der

Bezirksverordnetenversammlung

(SZ, 20.9.).