Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“

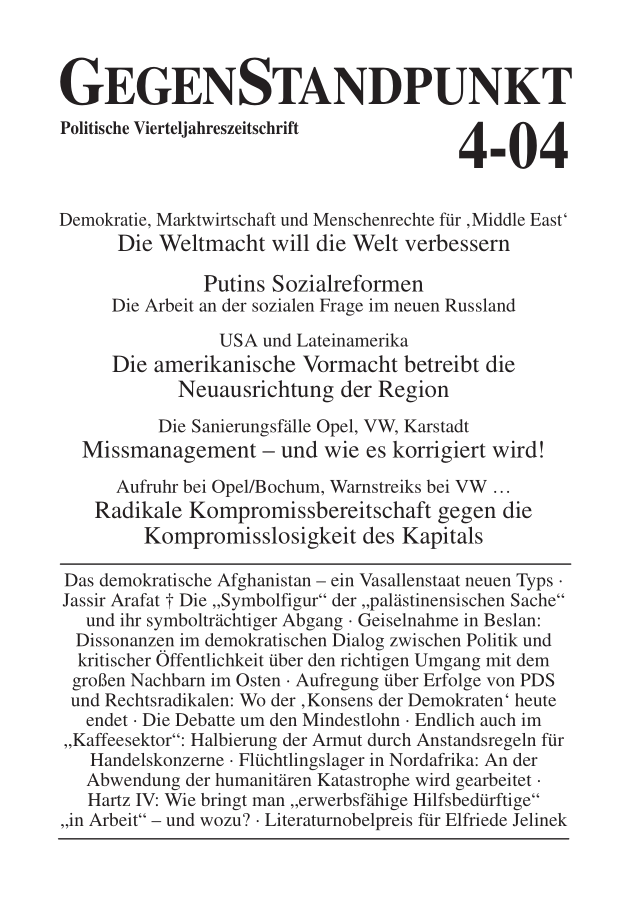

Die Sanierungsfälle Opel, VW, Karstadt:

Missmanagement – und wie es korrigiert wird!

VW und Opel haben sich entgegengesetzt positioniert. Beides war verkehrt, tönen ihre Kritiker. Die Autokonzerne hätten es machen sollen wie BMW, Porsche oder Toyota: Siegen in der Konkurrenz um den Markt, nicht verlieren!

Aus der Zeitschrift

Teilen

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

Gliederung

- Was haben die Missmanager eigentlich falsch gemacht?

- Wie das Managen richtig geht

- Die Gewerkschaft wehrt sich – gegen offene Bekenntnisse der Gegenseite zur Unvereinbarkeit von Kapital- und Arbeitnehmer-Interessen.

- Innerbetriebliche „Tauschgeschäfte“ zwischen Belegschaft und Management: Mehr Ausbeutung – aber davon so viel wie nötig!

- „Jobs statt Mäuse!“ „Unsere Leute zahlen einen Preis für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze!“

- Die falsche Rechnung mit dem „kleineren Übel“.

Die Sanierungsfälle Opel, VW,

Karstadt:

Missmanagement – und wie es

korrigiert wird!

Sanierungsprogramme der drei Firmen sorgen für Aufregung

in der Öffentlichkeit; immerhin handelt es sich um

bedeutende Größen am Kapital-Standort Deutschland. Groß

ist erst recht die Erregung bei den betroffenen

Belegschaften: Die Opfer, die sie für die Rettung ihres

Betriebs, fürs Wiedererlangen „schwarzer Zahlen“ oder

auch nur fürs Halten derselben erbringen sollen, sind

beträchtlich. Protest wird laut wegen dieser

Opfer, allerdings weniger gegen sie: Er richtet

sich vor allem gegen die Nieten in Nadelstreifen

,

die es zur „Schieflage“ ihrer Firmen haben kommen lassen.

Das sieht der Rest der Republik ganz ähnlich,

entdeckt sogar eine gewisse Ungerechtigkeit darin, dass

hoch bezahlte Manager das betriebliche Fußvolk für

ihre Fehler büßen lassen. Doch das ist nur der

Auftakt zu einigen Klarstellungen ganz anderer Art.

Was haben die Missmanager eigentlich falsch gemacht?

Karstadt, Opel, VW: Die drei Fälle liegen verschieden. Da kennen sich die alternativen Manager im Kanzleramt, in den Wirtschaftsredaktionen und in den Betriebsräten aus. Differenziert steigen sie den diversen Fehlentscheidungen nach.

Zur Bewertung der Lage bei Karstadt-Quelle gibt Schröder

selbst den Ton vor: Managementversagen in seiner

krassesten Form!

Der Handelsriese steht angeblich

knapp vor dem Konkurs; jedenfalls heißt es, die Banken

würden ihm ohne überzeugendes Sanierungskonzept keinen

neuen Milliardenkredit und die Aktionäre keine

Kapitalerhöhung bewilligen. Der Kanzler weiß, wie es so

weit kommen konnte: Frühere Vorstände, unfähig bis zum

Geht-Nicht-Mehr

, haben einen aggressiven

Expansionskurs gefahren, Konkurrenten aufgekauft, neue

Geschäftsfelder erschlossen und diversifiziert, zugleich

haben sie den größten Versandhandel Europas und das

klassische Vollsortiments-Kaufhaus mit seiner großen

Präsenz im Land als die entscheidenden Standbeine des

Konzerns erhalten – und nun verdienen sie mit all dem

kein Geld mehr. Ein klarer Fall von Inkompetenz.

Autohersteller Opel hat gleich eine ganze Reihe

unverzeihlicher Fehler gemacht: Er hat nicht jede

technische Neuerung als Erster eingeführt und den

Trend zur Dieseltechnologie verschlafen

, er hat sich

zweitens nicht ins Premium-Segment des Automarktes

gedrängt, sondern sogar aus der Ober- und oberen

Mittelklasse (Omega) zurückgezogen, er hat drittens

Kompromisse bei der Qualität zugelassen und viertens viel

zu große Produktionskapazitäten aufgebaut. Insgesamt

verfolgte die GM-Tochter das absurde Konzept, auf den

Massemärkten damit zu konkurrieren, dass sie

bezahlbare Autos für jedermann

baut. Jetzt kann

sie von den Volumenmodellen Astra und Vectra im Vergleich

zu den Konkurrenten zu wenig verkaufen, um ihre Fabriken

profitabel auszulasten. Kritische Beobachter fragen

kopfschüttelnd, wie man sich nur so unglücklich zwischen

den Billiganbietern aus Fernost, deren Preise man doch

nicht schlagen kann, und den heimischen Edelschmieden,

deren Image und Qualitätsanmutung man nicht hinkriegt,

platzieren konnte. Sie wissen auch schon den Grund:

Amerikanische Manager in der Detroiter Konzernzentrale

verstehen den europäischen Automarkt nicht

, zielen

auf kurzfristige Profite, statt langfristig werthaltige

Modelle und ein tipptopp Markenimage aufzubauen.

Womöglich wissen diese Amis nicht einmal, wo Bochum und

Rüsselsheim liegen, oder sind gar voreingenommen gegen

das selbstbewusste, irak-kriegs-abstinente Deutschland.

Da wäre die Inkompetenz glatt Absicht.

Bei VW, das immerhin nur einen Gewinneinbruch zu verzeichnen hat und „nur noch mit seiner Finanzsparte Geld verdient“, liegen die Managementfehler anders, nämlich genau umgekehrt: Piech, der Vorgänger auf dem Wolfsburger Chefsessel, hat die Fehlentscheidung zu verantworten, Volkswagen – man denke: Volks-Wagen – in der automobilen Oberklasse verankern und die ganze Produktpalette des Konzerns mit einer gewissen Oberklassenkompetenz aufwerten zu wollen. Jetzt ist der Phaeton eine teure Fehlinvestition, weil die Millionäre doch lieber Porsche oder Rolls Royce kaufen; und das Abfärben des Image auf Golf und Co. klappt auch nicht: Der Markt honoriert den Versuch, die Marke ins Premium-Segment zu heben, nicht durch das Zahlen von Premium-Preisen; jetzt wird der Golf durch renditezehrende Rabatte in den Markt gedrückt.

So weit die Expertise der professionellen und freischaffenden Fachleute der Nation im Allgemeinen und der Betriebsräte der betroffenen Firmen im Besonderen: Der Misserfolg der Konzerne in der Konkurrenz beweist die Unfähigkeit ihrer Führer. Im Nachhinein wissen die Besser-Manager, dass den Unternehmensentscheidungen über Qualität, Ausstattung, Preis der Erzeugnisse, über Investitionssummen und Produktionskapazitäten totale Fehleinschätzungen der Märkte zugrunde liegen. VW und Opel haben sich entgegengesetzt positioniert. Beides war verkehrt, tönen ihre Kritiker. Die Autokonzerne hätten es machen sollen wie BMW, Porsche oder Toyota: Siegen in der Konkurrenz um den Markt, nicht verlieren! Was absolut notwendig ist, dass manche als Sieger aus dieser Konkurrenz hervorgehen und andere scheitern, gerade wenn sie im Wesentlichen das Gleiche machen, das zerlegen die parteiischen Beurteiler in Geniestreiche hie und Inkompetenz da.

Wie das Managen richtig geht

So verschieden die Fälle von Missmanagement, so identisch die Sanierungsprogramme, die natürlich anstehen, wenn eine unfähige Führung „den Karren in den Dreck gefahren hat“. Das immer gleiche Heilmittel für die kranken Bilanzen straft die siebengescheite Fehlersuche der Managementkritiker Lügen: Sie schimpfen über unattraktive Automodelle und zu viel Verkaufsfläche – und dann wird das alles in Ordnung gebracht mit Korrekturen an Anzahl, Lohn und Leistung der Beschäftigten. Per Entlassung Existenzen vernichten, per Lohnsenkung Existenzen gefährden, aus den verbleibenden Billiglöhnern mehr herausholen: So wird noch jedes Unternehmen wieder flott gemacht, ganz egal, was für Missgriffe ihm gerade vorher noch attestiert worden sind. Von der ganzen Schuldzuweisung ans Management bleibt nichts weiter übrig als der verlogene Trost, die Anwendung derartiger „bitterer Pillen“ für die Belegschaft wäre bei einer geschickteren Unternehmenspolitik vermeidbar gewesen – verlogen, weil an der stereotypen „Problemlösung“ genau das Gegenteil ersichtlich wird, nämlich worauf es beim Managen eines kapitalistischen Unternehmens alle Mal ankommt, immer und überall und deswegen dann erst recht, wenn die Firma von der Konkurrenz überflügelt wird: Weniger Arbeitskräfte schlechter bezahlen und mehr an produktiver Leistung aus ihnen herausholen – weniger/schlechter/ mehr als die Konkurrenten, und im Falle von Absatzproblemen weniger/ schlechter/mehr als gestern noch, das ist das ganze „Geheimnis“ unternehmerischen Erfolgs, die Quintessenz der Tätigkeit, für die gute Manager ganz unbedingt gut bis bestens bezahlt werden müssen, weil nur so die Kapitaleigner immer reicher werden.

Die Gewerkschaft wehrt sich – gegen offene Bekenntnisse der Gegenseite zur Unvereinbarkeit von Kapital- und Arbeitnehmer-Interessen.

Zu dieser grundsätzlichen, „strukturellen“ Gemeinheit der Produktionsweise, zu der niemand mehr eine Alternative auch nur für möglich halten will, kommt im modernen Schröder-Deutschland – und bei den abendländisch zivilisierten Nachbarn verhält es sich nicht anders – eine bemerkenswerte Absurdität hinzu: Die Letzten und die Einzigen, die von dieser Gemeinheit nichts wissen wollen, die sie im Gegenteil nach besten Kräften dementieren, sind die professionellen Vertreter und Sprecher derer, die darunter zu leiden haben. Gewerkschafter bestehen hartnäckig auf der netten Vorstellung, bis neulich noch hätten Kapitalinteresse und Arbeitnehmerbedürfnisse bestens harmoniert, und im Falle schlauerer „Weichenstellungen“ in der „Unternehmensstrategie“ hätte es dabei auch bleiben können. Wenn sie dann doch zugeben, dass alles Firmenelend, also auch jeder Unternehmenserfolg letztlich an gar nichts weiter als an den Kostenstrukturen in den Betrieben liegt, dann möchten sie immer noch unterschieden wissen, dass die Lohnkosten doch bestenfalls einen Teil des Problems darstellen würden – als wäre damit nicht die ganze Logik kapitalistischer Ausbeutung unterschrieben! – und der größere Teil des Problems den Fixkosten anzulasten wäre, mit deren Höhe die Belegschaft doch gar nichts zu tun hat, für deren Senkung sie also auch nicht haftbar gemacht werden könnte.

Mit dieser arbeitnehmerfreundlich gemeinten Lagebeschreibung stehen Deutschlands Gewerkschafter nicht nur allein auf weiter Flur. In der aufgeklärten Öffentlichkeit der Republik fangen sie sich die dreiste offensive Gegendarstellung ein, dass letztlich auch in den betrieblichen Fixkosten für Material und Maschinerie, Vorprodukte und Buchhaltung nichts anderes drinsteckt als schon wieder zu hohe Lohnkosten für zu viele Leute, die zu wenig arbeiten. Was für die großen Beinahe-Pleitefirmen gilt, genau das, so der öffentliche Sachverstand, gilt für die Nation insgesamt: Der ganze Standort leidet letztlich unter nichts anderem als darunter, dass die Leute insgesamt und überhaupt zu teuer sind und zu wenig schaffen. Nicht nur der Konkurrenzerfolg einzelner Firmen hängt davon ab, dass weniger Leute für mehr Arbeit schlechter bezahlt werden: Die Logik des kapitalistischen Fortschritts gebietet das, lässt nicht zu, dass alles so „bequem“ weitergeht wie bisher. Lauthals wird das ganze prächtige marktwirtschaftliche System als grundsätzlich und unverbesserbar arbeitnehmerfeindlich denunziert – nicht von dessen Opfern, auch nicht von den Opfer-Anwälten, die sich wer weiß wie kritisch vorkommen, sondern von den Aposteln und Apologeten dieses Ladens. Um den Knalltüten von der Gewerkschaft das Maul zu stopfen, die die jüngste Vergangenheit für eine proletarische Idylle halten und davon möglichst viel retten wollen – wenn schon nicht von der „Idylle“, dann wenigstens von ihrer guten Meinung darüber, was sie erreicht hätten –, hauen deren Gegner der Welt die Lehre um die Ohren, dass Unternehmenserfolg mit Lohn und Freizeit der Arbeitskräfte und auch nur einer halbwegs gesicherten Existenz unvereinbar sind; so stimmen sie zugleich die lohnabhängige Menschheit auf die nächste Welle von Existenzvernichtung, Leistungssteigerung und Lohnsenkung ein.

Innerbetriebliche „Tauschgeschäfte“ zwischen Belegschaft und Management: Mehr Ausbeutung – aber davon so viel wie nötig!

So dreist geht mittlerweile die gesamte marktwirtschaftliche Elite der Nation zu Werk, vom Kanzler und seinem Wirtschaftsminister über die Verbandsvertreter der Macher und Nutznießer des ‚Standorts‘ bis zu dem Expertenvolk, das in seinen Jahresgutachten wie bei den diversen Sabine Christiansens der Republik die immer gleichen Lebensweisheiten darüber zu Markte trägt, dass „es“ nicht mehr so weitergeht. Ihre offensive Frechheit im Bekenntnis zur Gemeinheit ihres marktwirtschaftlichen Systems kann sie sich leisten, weil sie mit dieser Gemeinheit praktisch durchkommt: Das Kapital setzt sein Interesse in den Betrieben auf ganzer Linie durch. Manager wie „Missmanager“ treffen dort nämlich auf Belegschaftsvertreter, die zwar gern lauthals über „unternehmerische Fehlentscheidungen“ schimpfen und so den Aberglauben an die prinzipielle Arbeiterfreundlichkeit eines richtig, nämlich erfolgreich gemanagten Kapitalismus hochhalten, die dann aber jeden Schritt zur einzig systemkonformen Unternehmensstrategie, zum 3-fachen Komparativ der Ausbeutung – weniger Leute, weniger Lohn, länger und effektiver arbeiten – mitmachen und jedes Ergebnis vertraglich festschreiben. Kein Lohnbestandteil, der nicht zur Disposition stünde; kein Stück Freizeit, das man nicht hergeben könnte; und wenn die Gehaltsliste überhaupt zusammengestrichen werden soll, dann ist auch das „nicht zu ändern“: Die Unternehmensleitung diktiert die Ausbeutungsbedingungen, die sie für nötig hält, um ihre nächsten Konkurrenzkämpfe zu gewinnen – die Belegschaften in Gestalt ihrer berufenen Vertreter schlagen ein.

Aber natürlich nicht einfach so. Die ganze Kunst und Könnerschaft einer gewerkschaftlichen Belegschaftsvertretung beweist sich darin, dass sie es fertig bringt, ihrer Zustimmung zu den Ansprüchen des Managements, zur Unterwerfung der Belegschaft unter die offensiven Ausbeutungsbedürfnisse der Kapitalseite, die Form eines Tauschgeschäfts zu geben. Das geht sehr einfach, nämlich so: In jedem einzelnen Punkt stimmt sie zu; und in jedem einzelnen Punkt deklariert sie ihre Zustimmung zum Preis, den sie dafür zahlt, dass die Zumutungen des Betriebs in einem der beiden anderen Punkte nicht ganz so schlimm ausfallen wie ursprünglich angedroht: Lohnverzicht erspart den völligen Wegfall von Pausen; Mehrarbeit „ohne Lohnausgleich“ mindert die Streichung von „Sonderzahlungen“ wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld; vor allem aber senkt Verzicht bei Lohn und Freizeit die Zahl derjenigen, denen per Entlassung ihre „bürgerliche“ Existenz insgesamt zerstört, zumindest in Frage gestellt wird. Die Parole heißt:

„Jobs statt Mäuse!“ „Unsere Leute zahlen einen Preis für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze!“

– lobt IG Metall-Vize Huber. Die Sache ist der reine

Zynismus – oder höflich gesprochen: als Tauschgeschäft

ein schlechter Witz: Die Belegschaft „zahlt einen Preis“

für gar nichts weiter als die Aussicht, ihn dauerhaft

zahlen zu dürfen, nämlich zu verschlechterten Bedingungen

ausgenutzt zu werden. Tatsächlich handelt sie sich noch

nicht einmal das kleine Moment von Sicherheit ein, dass

wenigstens alle, die davon abhängen, auch weiterhin im

Betrieb ihren Lohn verdienen können – sachkundige

Betriebsräte verlangen da erst gar „nichts Unmögliches“,

weil sie die Geschäftslage selbst so ähnlich einschätzen

wie die Kapitalseite. Mit martialischen Ankündigungen,

was der Betrieb mit seinen Leuten alles nicht

machen könne, drücken sie sehr verstehbar aus, was er mit

ihnen machen kann: Keine Entlassungen!

fordern sie

in einer Situation, in der sie die Drohung der

Geschäftsleitung mit Massenentlassungen und

Betriebsverlagerung so verstehen, dass sie tatsächlich

„bloß“ auf eine Verbesserung der Ausbeutungsbedingungen

zielt; so rechtfertigen sie jede Konzession bei Lohn und

Leistung. Sind sie selbst der Auffassung, dass der

Betrieb schrumpfen muss, um wieder profitabel zu werden,

fordern sie: Keine betriebsbedingten Kündigungen!

,

konzedieren also Kündigungen unter allen anderen Titeln,

Herausmobben, Frühverrentung, das Nichtersetzen der so

genannten „natürlichen Fluktuation“ usw. Steht es um die

Position des Betriebs in der Konkurrenz noch schlimmer,

heißt die Forderung: Keine Standortschließung!

–

das ist dann schon so gut wie die Unterschrift unter alle

Entlassungspläne des Unternehmens. Noch dazu gelten alle

entsprechenden „Zugeständnisse“ der Firma nur für das

eine oder andere Jahr und stehen zudem unter dem

Vorbehalt, der in den aktuellen großen Sanierungsfällen

sogar ausdrücklich vereinbart wird, dass die

prognostizierten Marktbedingungen auch tatsächlich so

eintreten wie in der Abmachung unterstellt; andernfalls

wird „neu verhandelt“. Ein verrückter Deal in jedem Fall.

Denn das „Geschäft“ lautet so oder so: Die Belegschaft

lässt sich besser ausbeuten – und bittet darum, dass das

auch passieren möge.

Die falsche Rechnung mit dem „kleineren Übel“.

Dass Arbeitnehmer sich das gefallen lassen und sogar bereit sind, ihre Unterwerfung auf der ganzen Linie als eine Art Tauschgeschäft aufzufassen, sich also mit ihrer zunehmend verschlechterten Lebenslage auch noch einverstanden zu erklären, liegt erstens daran, dass sie die Manövriermasse des herrschenden Systems der Ausbeutung sind: Die tatsächliche Abhängigkeit ihrer Existenz vom Bedarf eines Unternehmens an Arbeitskraft macht sie erpressbar; die drohende Alternative der Verelendung, mit „Hartz IV“ drastisch genug ausgestaltet und jedermann vor Augen gestellt, wirkt als Erpressung – rational betrachtet ein einziges unwiderlegliches Argument für die Abschaffung dieser Art von Existenz. Die Betroffenen leisten sich allerdings zweitens den Fehler, mit dieser eindeutigen Lage nichts weiter anzustellen als daran ihre private Schadensvergleichsrechnung aufzumachen und nach der „Logik“ des kleineren Übels die zynische Rechnung mitzumachen, die mit ihnen angestellt wird. Ihre Abhängigkeit von jeder noch so brutalen Vorteilsrechnung ihrer Arbeitgeber legen sie sich zum guten Grund dafür zurecht, sich denen als ganz besonderes Schnäppchen in Sachen Lohn und Leistung anzubieten und ausschließlich in diesem Unterwerfungsmanöver, voll auf eigene Kosten, ihr Heil zu suchen. Dann hat man freilich viel zu tun. Nämlich nicht „bloß“ das, was das arbeitgebende Management einem anschafft: Außerdem muss man immer schauen, dass man vor den Chefs besser dasteht als der Kollege. Die Konkurrenz um den Status des allernützlichsten Idioten ist eröffnet.

Diese Konkurrenz ist überall da in ihrer massivsten, nämlich betriebsrätlich auf Belegschaftsebene organisierten Form zu erleben, wo Unternehmen wie die drei großen aktuellen Sanierungsfälle des deutschen Kapitalismus mehr Arbeit für weniger Lohn mit weniger Beschäftigten ansagen. Prompt geht da ein Run der einzelnen Werksmannschaften los: Jede will sich dem Management als die leistungsfähigste Profiterzeugungsmaschine präsentieren und empfehlen, die die Welt je gesehen hat. Belegschaftseigene, meist gewerkschaftliche Mit-Manager betören die Unternehmensleitung, der sie eben noch die bösesten Fehlentscheidungen vorgeworfen haben, mit Sonderkonditionen, was aus ihrem Werk mit „abgespeckter“ Belegschaft an lohnender Leistung herauszuholen wäre – im Unterschied zu den lieben Kollegen anderswo. Und alle gemeinsam verhelfen sie „ihrem“ Unternehmen dann wieder zu Konkurrenzerfolgen, deren Folgen die Arbeitskräfte bei der Konkurrenz auszubaden haben – nach demselben Muster… So steigern sich die Betroffenen aktiv in die Schädigung hinein, die das Kapital ihnen antut.

Und alle, die sonst noch über das Missmanagement in Deutschlands Unternehmenslandschaft den Kopf geschüttelt haben, nicken weise, begrüßen „erste Anzeichen“ von „wirtschaftlicher Vernunft“ bei den Gewerkschaften und sind im Übrigen der Meinung, dass es Deutschlands Arbeitnehmern erst noch viel, viel schlechter gehen muss, bevor es mit Deutschlands Wirtschaft wieder aufwärts gehen kann.