Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“

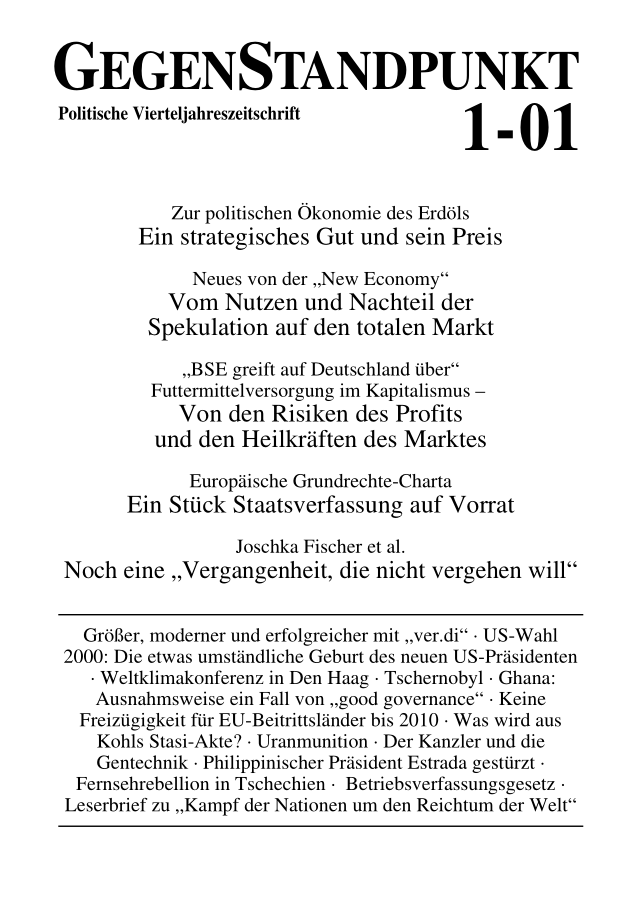

US-Wahl 2000:

Die etwas umständliche Geburt des neuen US-Präsidenten und die sie begleitenden demokratischen Sorgen

Die Präsidentschaftswahl gibt erstens darüber Aufschluss, worum die Kandidaten konkurrieren: die Überzeugung der Wähler als Führerpersönlichkeit, und welche Qualitäten dafür gut sind; und zweitens, was der Wähler, der stumme Lieferant einer Stimme zur Ermächtigung des Führers, für eine Figur ist. Nach der Wahl kommt diesmal noch die Suche nach dem Richter, der entscheidet, welcher Führer zu Recht die Mehrheit auf seiner Seite hat; und wie immer melden sich die Europäer mit ihrer Sorge, ob mit dem Neuen auch ihre Ansprüche aufs Weltordnen zur Geltung kommen.

Aus der Zeitschrift

Teilen

US-Wahl 2000:

Die etwas umständliche Geburt des

neuen US-Präsidenten und die sie begleitenden

demokratischen Sorgen

Das war nichts für die Freunde der Demokratie und

ihren feinen Geschmack. Erst diese Kandidaten.

Unerfahren

der eine, wertkonservativ

, aber

angreifbar

, hinterlässt irgendwie immer einen

nicht gerade intelligenten Eindruck

. Der andere

zwar erfahrener, intelligenter und

professioneller

. Dafür aber immer vage

,

konturenlos

, irgendwie null Charisma

, also

ungefähr so zweitklassig

wie der Langweiler von

der Konkurrenz. Dann dieser Wahlkampf. Typisch

amerikanisch, so was von inszeniert

,

Hollywood

. Und dann noch, der Höhepunkt, dieses

Wahlergebnis und das Theater hinterher. Erst ein so

vielversprechender Wahl-Krimi

– und dann diese

matte Sache von unentschieden

! Eine Weltmacht

im Schwebezustand

! Mit einer Macht ohne

Auftrag

! Mit einer ganz dünnen

Legitimationsbasis

! Also noch mal von vorne, ein

nicht endender Wahlkampf

. Und schon wieder Kintopp:

Hollywoods Gerichtsdramen

diesmal. Amerika auf dem

Weg vom Rechtsstaat zum Rechtsanwaltsstaat

. Sie

ist am Arsch, die Weltmacht, eigentlich: In Amerika

und der demokratischen Welt lässt sich Macht mit solch

einer Hypothek eigentlich nicht ausüben.

Und dann

lässt die Macht doch noch mit sich reden. 1 Monat später

macht sich ziemlich rasch und allgemein Erleichterung

über das Ende der Ungewissheit

breit. Die

demokratische Welt gratuliert ihrem höchsten Präsidenten,

der Sturm im Wasserglas der politischen Meinungsbildung

legt sich. Viel Lärm um nichts? Nicht ganz. Auch wenn

hiesige Parteigänger eines formvollendeten Wahlverfahrens

vom Grund ihrer eigenen Aufgeregtheit nichts wissen und

auch nichts zu wissen brauchen: Neben der Befriedigung

ihres Geschmacks ist diese demokratische Wahl tatsächlich

auch in sachlicher Hinsicht eine Leistung schuldig

geblieben. Doch eines nach dem anderen.

1. Akt. Der Wahlkampf: Demokratisch ohne Fehl und Tadel

Gut möglich, dass beide Kandidaten fürs Präsidentenamt in

Washington nicht wissen, wie man Kartoffel richtig

schreibt. Das macht gar nichts. Die intellektuelle

Herausforderung eines erfolgversprechenden demokratischen

Wahlkampfs bewältigen sie auch so glänzend. Immerhin will

ja ein ganzes Volk mehrheitlich davon überzeugt werden,

dass sich vor ihm gerade der Beste für Amerika

aufstellt, und dafür wissen beide das allein Richtige zu

tun. Sie sagen es ihren Wählern, immer wieder. Sie sind

genau darüber im Bilde, was der Staat für Aufgaben hat,

und versprechen ihrem Volk, sich wirklich um nichts

anderes als um die kümmern zu wollen. Dabei legen sie

natürlich besonderen Wert auf die Botschaft, dass die

Wirtschaft und die Arbeitslosen, die Kranken und die

Neger, die Bildung, die Umwelt, die Rentner und die Moral

im Lande überhaupt bei ihnen ganz speziell gut, nämlich

viel besser als beim Konkurrenten aufgehoben sind. Und

damit sich die Bürger bei ihrer Entscheidung, wirklich

ihren Besten nach Washington zu schicken, auch nicht

vertun, helfen die Kandidaten ihnen gerne. Wie es sich im

Wahlkampf gehört, sprechen sie ihre Klientel in allem an,

wo die der Schuh drückt. Ob reich, arm, krank, alt oder

auch nur Neger: Jeder soll an sich, an seine eigenen

Interessen und Bedürfnisse denken – nur um sich einmal

vorzustellen, wie er als Reicher, Kranker, Alter oder

Neger denn Amerika gut regieren würde. Freilich: Das

wollen schon exklusiv die Kandidaten. Aber damit sie das

auch können, müssen sie ihr Volk, über dessen Bedürfnisse

und Interessen sie regieren wollen, eben von ihrer

Eignung fürs Regierungsamt überzeugen. So will es der

demokratische Brauch, und um dem zu genügen, scheuen sie

keine Mühe. Im teuersten Wahlkampf der

Menschheitsgeschichte

lassen sie in einem

Dauer-Bombardement in Presse, Funk, Fernsehen und live

keine Sorge ihrer Bürger aus, damit die sich wirklich nur

noch die eine machen: Wie sie sich mit ihrem Wahlkreuz

für Amerikas Besten entscheiden. Ersichtlich

beruht der Sieg im Wahlkampf also auch in Amerika auf

derselben Überzeugungsarbeit, die man von hier kennt.

Insofern sich deren Inhalt aber darin erschöpft, dass

einer der Kandidaten diese Entscheidung mehrheitlich für

sich verbuchen kann, hält sich auch in Amerika der dazu

nötige gedankliche Aufwand in sehr engen Grenzen. Beide

wissen nämlich gut, worauf es da letztlich ankommt: Dass

sie wahrhaft und wirklich und viel wahrhafter und

wirklicher als der Konkurrent die zum Vorstand einer

Weltmacht berufene Führerpersönlichkeit sind –

nur das, das dafür aber umso gründlicher haben sie ihren

Bürgern glaubwürdig zu vermitteln. Also Luftballons und

Marschmusik. Sie selbst laufen grundsätzlich als ‚v‘ für

victory herum, und weil echte Glaubwürdigkeit nur von

innen kommen kann, knutschen sie vor ihren kreischenden

Anhängern auch noch auf ihren Weibern. So überzeugen sie

doch recht viele davon, wie unwiderstehlich gut sie sind

und ankommen, und am Ende hat es jeder von beiden

geschafft. Vom nationalistisch angemachten Volk hat sich

die Hälfte von dem einen oder dem anderen betören lassen.

Von dieser Hälfte sieht eine Hälfte den Willen und die

Fähigkeit zum ordentlichen Regieren in dem einen, die

andere in dem anderen Kandidaten besser repräsentiert.

Auch das gehört zum demokratischen Verfahren, ist kein

größeres Problem und spaltet die Nation nicht wirklich.

Weil ja alles nur für den Wahltag und die Entscheidung

arrangiert ist, die bei dem herauskommt.

2. Akt. Die Wahl: Demokratisch astrein

So kommt es auch. Der Souverän der Demokratie tut, was

man von ihm will, und schreitet zur Tat: Er macht ein

Kreuz oder stanzt ein Loch. Das ist – verglichen mit dem

vorher betriebenen Aufwand an Überzeugungsarbeit – schon

ein recht einsilbiger Auftritt. Aber für eine Begründung

der eigenen Überzeugung oder auch für nur irgendeine Form

von Stellungnahme ist der Wahlzettel ja auch nicht

vorgesehen. Der Privatmensch waltet als Wähler seines

Amtes, hat mit seiner Stimme also nichts zu sagen,

sondern sie eben abzugeben. Alles, was er sich an

Argumenten zurechtgelegt haben und für welche seiner

Belange er sich engagieren mag, ist für den Akt völlig

bedeutungslos, zu dem man ihn in die Kabine bittet. Seine

ganze in ihm gereifte politische Überzeugung zählt genau

so viel wie die aller anderen, nämlich für sich genommen

nichts, dafür aber als 1 Stimme. So, als die kleinste

Einheit im Prozess der kollektiven Willensbildung, wird

sie mit allen anderen addiert, und mit dem

Zahlenverhältnis, das dabei herauskommt, steht fest, wer

der Beste für Amerika

ist: Der Sieger ist es. Weil

das wählende Volk in seiner Freiheit mehrheitlich

ihn und nicht den anderen zur Ausübung

der Amtsgeschäfte bestellt hat, ist er mit seiner

Mannschaft ab sofort die vom Volk beauftragte und

ermächtigte, also demokratisch legitimierte

Herrschaft

. Pünktlich zur Entscheidung, auf die für

sie alles ankommt, verlegen sich daher auch die

Kandidaten in ihrer Schauspielkunst ganz auf das Amt, das

sie bekleiden wollen. Schlagartig ist Schluss mit allen

auf die Betörung der Volksmeinung und den Rufmord des

Konkurrenten berechneten Posen, Idiotien und

Niederträchtigkeiten. Jetzt machen sie den Staatsmann in

spe, bringen ihre Wahlkampftrupps für die Siegesfeier in

Stellung und lassen sich ihre Reden schreiben. Die fangen

mit dem unfasslichen Glück und Danksagungen an alle

Helfer – und an den fairen Gegner auch – an und hören mit

God Bless America auf. Ansonsten warten sie einfach

darauf, bis das Volk die Gewalt, die von ihm ausgeht,

endlich an sie delegiert hat, damit sie die dann wirklich

ausüben können.

3. Akt. Das Ergebnis: Demokratisch, aber kein Ergebnis!

Doch dazu kommt es blöderweise nicht. Ein riesiges

Vorspiel für einen noch riesigeren Höhepunkt – und der

bleibt einfach aus. Zwei in etwa gleich gut geeignete,

überzeugende und glaubwürdige Kandidaten fürs

Präsidentenamt überzeugen ihre Landsleute in etwa gleich

gut von ihrer Eignung und Glaubwürdigkeit – und dann

schafft es keiner von ihnen ins Amt! Der ganze Aufwand

eines Wahlkampfs: das Volk über die Frage, welches

Personal an der Macht sein soll, in zwei Lager von

Anhängern zu polarisieren – umsonst. Der ganze Sinn und

Zweck des Wahlgangs: die mehrheitliche Volksmeinung den

legitimen Sieger küren zu lassen, unter dessen

Führerschaft die Nation sich wieder geschlossen vereint –

vergeigt. Und das nur, weil an entscheidender Stelle die

Stimmen zur Entscheidung einfach fehlen. Anstatt den

Kampf um die Macht im Weißen Haus

lege artis

abzuschließen, damit von dort aus wieder regiert wird,

lässt die Wahl ihn offen. Die Wahl ist gelaufen, und doch

noch nicht fertig.

4. Akt. Statt dessen schon wieder: „Kampf um die Macht“

Und schon hat Amerika und die interessierte Außenwelt Anlass, eine Gefahr fürs demokratische Gemeinwesen zu registrieren: Der Kampf um die Macht in Washington, der mit der Wahl des legitimierten neuen Amtsinhabers sein Ende gefunden hat, geht weiter, und worum es den zwei Kandidaten zusammen mit ihren Wahlvereinen immer gegangen ist, darum geht es ihnen jetzt erst recht: Weil die Wahl ihre Konkurrenz nicht abschließend entschieden hat, ziehen sie und ihre Parteien sich auf die Frontlinien des Wahlkampfs zurück – und konkurrieren auch nach dessen offiziellem Abschluss unverdrossen weiter um das Amt, das auf sie wartet. ‚Noch ist nichts verloren und alles zu gewinnen!‘, heißt ihre Parole, und das Mittel, mit dem sie alles gewinnen wollen, ist nur in zweiter Linie ihr Erfolg, den sie bei der Werbung um Stimmen vorzuweisen haben: Für sie kommt es ab sofort und in erster Linie darauf an, einen Richter zu finden, der ihnen irgendwie ihren Erfolg attestiert, nämlich im Kampf um des Volkes Stimmen gesiegt zu haben. So machen sie sich an die interessierte Interpretation der zusammengezählten, noch nicht zusammengezählten, keinesfalls mehr oder jetzt auf jeden Fall zu zählenden Wählerstimmen, und weil jeder das Interesse bemerkt, fällt das dann doch verbreitet störend auf. Wo die Konkurrenz um den Sieg per Stimmentscheid keinen legitimierten Herrscher zustandegebracht hat und sich daher die Konkurrenten um die Macht daran machen, ihre Konkurrenz selbst zu entscheiden, degradiert dies den eigens zur Legitimierung eines neuen Herrschers vorgesehenen Akt der Wahl merklich. Da hilft es auch wenig, wenn die Konkurrenten ihren Marsch vor die Gerichte nach eigenem Beteuern nur zur Ermittlung des so unklaren Wähler-Votums anstrengen. Wenn sie dazu ihre Rechtsanwälte losschicken, damit die ihre Kenntnisse über die Psychologie des menschlichen Stanzverhaltens, über stochastische Probleme bei der Umsetzung des Wählerwillens in eine Zahl, über Gerichtszuständigkeiten im Allgemeinen und in Florida im Speziellen und ähnlich sachverwandte Expertisen bei Gericht vortragen, merkt auch noch der blindeste Ami mit dem Krückstock, worum es bei dem ganzen Theater geht: Keineswegs der Wähler mit seinem Votum ist die Instanz, die den Machtkampf zu seiner definitiven Entscheidung bringt, sondern sie selbst haben vor, dies unter sich auszumachen. Wo jeder weiß, dass Richter dazu da sind, dem eigenen Interesse Recht zu verleihen, weiß nun auch jeder, dass auch die Kandidaten für das höchste Staatsamt keineswegs in Respekt vor dem Votum ihrer Wähler verharren, sondern im Recht das Instrument gefunden haben, das sie an die Macht im Staat bringen soll: Der Weg über die Gerichte ist ihr Dreh, sich den Entscheid des demokratischen Souverän so hinzumanipulieren, wo sie ihn haben wollen, und das ist nicht fürs Renommee der Herrschaftsweise, in der der Amtsträger vom Volk legitimiert und nicht von gewogenen Richtern an die Macht manipuliert wird.

Daher steht – und auch das ist nicht gut fürs Ansehen

dieser so edlen und erhabenen Herrschaftsweise – für

demokratische Gemüter dort und hier mit einem Mal fest,

dass es bloße Parteihänger sind, die sich da um das Weiße

Haus streiten und sich dazu verbittert

von einem

an den nächsten Gerichtsentscheid klammern

. Zwar

könnte man ja auch die Entdeckung machen, dass der

tiefere Sinn, der freien Wahlen und dem ganzen

komplizierten Ermächtigungsverfahren zugrunde liegt und

mit dem die Demokratie so gerne glänzt, nicht besonders

tief ist: Einen Streit um die Macht aufzumachen, um ihn

zu beenden; einen von mehreren machtversessenen Hängern

dorthin zu schicken, wo er nicht mehr nur Parteimann ist,

sondern den Staat regieren und sein Volk kommandieren

kann – dazu und zu sonst nichts geht in

der Demokratie die ganze Herrschaft vom Volk aus. Aber

den kleinen Kratzer, den die machtversessenen

Kandidaten in Amerika dem demokratischen Ethos zufügen,

bemerken Feingeister und Freunde einer vom Volk in

Auftrag gegebenen Herrschaft eben nur auf ihre Art, und

so drücken sie das, was ihnen unangenehm aufstößt, nicht

als Urteil über eine Wahrheit der Demokratie, sondern als

Verurteilung der Kontrahenten aus: Die und nicht

der in seiner ganzen Banalität offengelegte

herrschaftliche Witz dieser Staatsform wären so peinlich.

Weil die nämlich einfach nichts anderes im Kopf haben als

ihr – nun, nachdem die Schwindelmanöver des Wahlkampfs

vorbei sind: egoistisches

– Machtinteresse

.

Daher weiß einer, der Bush noch nie mochte, endlich auch,

warum: Bush ist im Wahlkampf als Versöhner angetreten,

nun spaltet er eigensüchtig die Nation

. Und aus genau

demselben Grund mag ein Kollege derselben Zeitung, der

Bush auch noch nie mochte, nun Gore nicht mehr, den er

schon immer mehr mochte als Bush: Die Rechtswege sind

nahezu erschöpft, die Geduld ist es schon lange. (…) Ein

politischer und juristischer Kleinkrämer betreibt

Inventur am Ende seiner Karriere.

Auf diese Art

hangelt man sich dann weiter zu der Frage, ob angesichts

des außerplanmäßig geführten Machtkampfs nun Republikaner

oder Demokraten keine Demokraten

mehr sind.

Experten für Demokratie machen zum wiederholten Mal die

sensationelle Entdeckung, dass das Wahlsystem in Amerika

gleich doppelt und dreifach so konzipiert ist, dass nach

einer Wahl ein Sieger auf jeden Fall

herauskommt. Aber weil diese Wahl eben nicht

augenblicklich den Sieger ausgespuckt hat,

halten sie die Sache mit den Wahlmännern für einen

eindeutigen Anachronismus

. Und nur weil eine

demokratische Wahl einmal nicht gleich und eindeutig den

Alle wieder vereinenden Schlusspunkt unter die

inszenierte Spaltung der Nation

gesetzt hat, ohne

die eine demokratische Wahlschlacht um die Macht nun

einmal nicht zu haben ist, faseln sie von Amerikas

Prüfung

und lassen gute Ratschläge vom Stapel, wie

eine Weltmacht, die auf den Mond fliegt, in Hinkunft

peinliche Pannen

dieser Art vermeiden könnte. Sie

macht so blind wie blöd, die Liebe zur Demokratie.

5. Akt. Endlich: Volkes Wille wird erhört

Aber dann wird doch alles wieder gut. Das Volk hat ihn

tatsächlich gewählt, seinen 43. Präsidenten, und

höchstrichterlich wird festgestellt, wer es ist. Ziemlich

gelitten hat der Schein, die Kandidaten und ihre Anwälte

hätten nichts anderes im Sinn, als den so uneindeutigen

Volkswillen von Gerichts wegen ermitteln zu lassen, in

dem regen Hin und Her zwischen den Instanzen ohnehin

schon – jetzt fliegt er endgültig auf. Keineswegs der

berühmte, in der Zahlenarithmetik des Wahlverfahrens zum

Vorschein gelangende „Wählerwille“, sondern die

höchste Rechtsinstanz des Landes verfügt, wer

von beiden zur Machtausübung legitimiert ist, und das ist

sehr gerecht. Die Instanz des Rechts unterbindet das

leidige Verfahren, dass das Recht in Gestalt seiner

Richter für einen der beiden Kandidaten entscheidend

Partei ergreift und ihm darüber zur Macht verhilft –

indem es in Gestalt seiner höchsten Richter ein

abschließend letztes Mal für einen Sieger Partei

nimmt und den zum legitimen Machthaber erklärt. Der

Rechtsstaat in Gestalt des Gremiums, das die über allem

partikularen Interesse stehende Souveränität des Rechts

repräsentiert, macht die Instrumentalisierung des Rechts

für das Interesse der Konkurrenten um die Macht zu seiner

Sache, um sie zu beenden. Letztinstanzlich hat in einer

Demokratie die Personalentscheidung bei der Besetzung der

Staatsämter keine Frage juristisch-taktischer Winkelzüge

der Bewerber, sondern einzig und alleine des

institutionalisierten demokratischen Verfahrens

zu sein und zu bleiben – auch und gerade dann, wenn die

Wahl als das bewährte Verfahren der Ermächtigung

ausnahmsweise die komplette Erfüllung ihres Zwecks

schuldig bleibt. Und wenn das Volk sich nicht auf die

Legitimation eines Herrschers einigen kann, erklärt eben

der Rechtsstaat selbst, wer in ihm zur Machtausübung

legitimiert ist. So bekommt das Volk von höchster Instanz

bescheinigt, worin die ganze Rolle besteht, die es als

Souverän der Demokratie spielt: Wirklich nur als

Hilfsgröße bei der routinemäßigen Auswechslung des

Herrschaftspersonals ist das Volk mit seinem Willen

vorgesehen und gefragt, denn wo der sich nicht eindeutig

für seinen politischen Herrn entscheidet, heilt der

Rechtsstaat das Versäumnis, springt mit seinem

über allen Parteiungen und Interessen stehenden

Verfahren für einen der Gewählten ein und

erklärt den zum legitimen Amtsinhaber. Damit steht zwar

abschließend und offiziell fest, dass der seine Gewalt ab

sofort demokratisch legitimiert ausübt, doch hängt es

schon auch am auserkorenen Verlierer, ob mit dem

Beschluss der Richter, dass der Kampf um die Macht in

Washington mit der Wahl sein Ende gefunden hat, der

Machtkampf nach der Wahl auch wirklich vorbei ist. Und

siehe da, er beugt sich dem Schicksal, dass das Recht

nicht ihm, sondern dem anderen gewogen ist. Weil es eben

gar nicht selbstverständlich ist, wird es ihm hoch

angerechnet, dass er sich gegen den

Parteigroll

und trotz der Enttäuschung

vieler Anhänger

zu der Verantwortung bekennt, die

Zerwürfnisse in der Nation, die er maßgeblich mit

herbeigeführt hat, jetzt, wo sie einfach keinen

politischen Sinn mehr machen, auch wieder zu heilen. Dazu

kommt es schon darauf an, dass er alle

Amerikaner und ganz besonders die

, die

ihn unterstützt haben, dazu auffordert, sich

vereint hinter unseren nächsten Präsidenten zu

stellen

. Und kaum tut er es, hat das Volk auch in

diesem Fall seine Lerneinheit hinter sich, dass die

volonté générale etwas anderes ist als die volonté de

tous.

Kleines deutsch-europäisches Nachspiel

Auch wenn der Wahlkampf in Amerika nun endgültig vorbei ist, den sie sowieso nur von Anfang an in Grund und Boden verachtet haben: In die Tour, ausschließlich aus seiner Perspektive über den Stoff zu urteilen, um den es wahlkämpfenden Politikern geht, haben sich die Meinungsbildner hierzulande so gründlich vernarrt, dass sie von ihr einfach nicht mehr loskommen. Einer, der aus seinem euro-imperialistischen Herzen einfach keine transatlantische Mördergrube mehr machen kann, hätte da gerne Folgendes nachgeschoben:

„Europa hätte Al Gore gewählt. George W. Bushs Hang zu Hinrichtungen, seine außenpolitische Unerfahrenheit und seine Amerika-zuerst-Rhetorik machen den Texaner vielen Europäern suspekt. Die neuen Herren in Washington werden (noch) forscher auftreten und ihren Supermacht-Status (noch) mehr herauskehren als ihre Vorgänger. (…) Die Zeit, als Westeuropa auf Gedeih und Verderb von den USA abhing und sich gerne unter das Kommando des großen Bruders stellte, ist aber vorbei. Die Europäer, die Deutschen zumal, sind selbstbewusster geworden. Deutlichstes Zeichen: Die EU bastelt an einer eigenen Armee und legt sich mit Washington wegen deren Unabhängigkeit an. (…) Und dennoch ist es gut, dass George Bush II. in Amerika gewonnen hat. Sein Sieg zwingt die Wirtschafts-Weltmacht EU, auch politisch enger zusammenzurücken. Die Europäer stehen vor einer doppelten Aufgabe: Sie müssen lernen, ihre Interessen ohne die USA durchzusetzen (…) Das Fernziel der EU sollte sein: Augenhöhe mit den USA, Emanzipation vom Sekundanten zum Kombattanten. Nicht um gegen, sondern um neben Amerika die Weltordnung mitzugestalten.“ (SZ, 19.12)

Nichts von dem, worüber der Mann sich so seine Sorgen

macht, hängt irgendwie davon ab, wer die

Weltmacht USA regiert. In seiner sehr grundsätzlichen

Sicht der Dinge stellt sich ihm die ganze Welt sowieso

nur als ein tendenzieller politischer Aufsichtsfall dar,

für den genau zwei Mächte exklusiv zuständig sind. Die

eine heißt Amerika, für die andere ist er einfach nur

parteilich. Und weil er das ist, bringt er auch zur

Sprache, dass es die Macht USA und vor allem ihr

Super-

ist, die einem unbefangenen Weltordnen von

Europa aus, das er gerne hätte, etwas im Wege steht. Aber

das hindert ihn überhaupt nicht daran, die Sache stur

durch die Brille des Wahlkampfberichterstatters zu

betrachten und auch noch die Konkurrenz um die

Weltherrschaft als Personalfrage aufzuwerfen:

Einen Softie hätte er sich schon lieber in den Vorstand

der lästigen Weltmacht gewählt

als einen knackigen

Henker! Sie sind schon herzig, diese Demokraten. Von

Europa aus mit einer eigenen Armee die Welt aufmischen,

neben, mit oder ohne, jedenfalls immer in Konkurrenz zu

Amerika – das ist keinesfalls suspekt

, das gehört

sich doch wohl so. Aber der Texaner

, der ist uns

vielleicht verdächtig. Insofern er jedoch mit allem, was

an ihm überhaupt nicht verdächtig, sondern so klar wie

nur etwas ist, Europa nur zusammenschweißt, hat er auch

wieder seine guten Seiten: Die Amis wählen einen

Patrioten mit Hang zum Blutrausch? Auch recht. Die Reihen

fest geschlossen, sagen wir Europäer da nur, und: Aug’

in Aug’ mit Bush

!