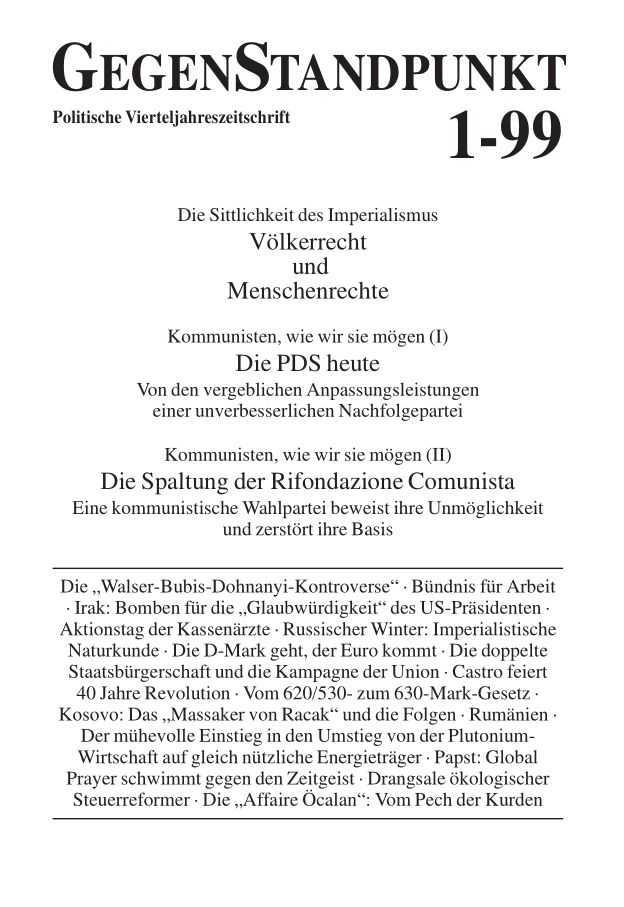

Kommunisten, wie wir sie mögen (I)

Die PDS heute

Von den vergeblichen Anpassungsleistungen einer unverbesserlichen Nachfolgepartei

„Gnadenlos normaler“ Nationalismus – von unten, von links und vor allem vom Osten her! Dagegen steht die Einheitsfront der Demokraten mit ihrem Verfassungsschutz-Patriotismus. Denn die PDS stört wg. Erfolg und sie vertritt den Zoni – das ist verdächtig und hat Konsequenzen.

Aus der Zeitschrift

Teilen

Siehe auch

Systematischer Katalog

Länder & Abkommen

Kommunisten, wie wir sie mögen

(I)

Die PDS heute

Von den vergeblichen

Anpassungsleistungen einer unverbesserlichen

Nachfolgepartei

10 Jahre nach dem Anschluß ist die Nachfolgerin der ehemaligen Staatspartei der DDR in der politischen Landschaft des anschließenden Staates eine feste Größe. Erneut ins Parlament gewählt, erstmals an einer Landesregierung beteiligt: Ihre Anhänger halten das für einen schönen Erfolg, ihre Feinde – alle Träger des demokratischen „Verfassungsbogens“ in Regierung und Opposition – für einen unerträglichen Zustand. Was die PDS treibt, ist eine Sache: Sie ist bei allen Problemstellungen und -lösungen, die diese feine Nation kennt, wenn nicht mit Tat, so doch stets mit Rat dabei. Daß die PDS es ist, die das treibt und überall dabei ist, die andere – und entscheidende. Die nicht, lautet das einstimmige und vernichtende Urteil der politischen und öffentlichen Front gegen „Honeckers Erben“ – in Rat und Tat. Die einen strengen sich an, jede Abweichung vom allgültigen Konsens der gewachsenen Nation, die man ihr vorwarf oder die sie selbst als Mangel verspürte, zu tilgen; die maßgeblichen Vertreter der Republik halten an dem prinzipiellen Vorbehalt fest, daß eine parteiliche Anwältin der menschlichen Erbmasse des einkassierten „Unrechtsregimes“ in diesem Gemeinwesen nichts zu suchen hat. – Ein schwer auflösbarer Konflikt.

Die Politik der PDS: „Gnadenlos normaler“ Nationalismus

Mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, diesmal in

Fraktionsstärke und unter einer rot-grünen Regierung,

sieht die PDS-Spitze die Zeit gekommen: Nicht krasse

Opposition, sondern antreibende Unterstützung

(Gysi)

steht auf ihrer Tagesordnung. 39mal Beifall aus den

Reihen der PDS während der Regierungserklärung Gerhard

Schröders

, zählt die Frankfurter Rundschau und

zitiert Lothar Biskys Herzenswunsch: Nach der Phase

der Ausgrenzung beginne nun die Zeit der ‚gnadenlosen

Normalität‘

. Wobei das Moment von Zumutung, auf das

der Vorsitzende anspielt, offenbar geringer wiegt als die

erhoffte Prämie der neuen Oppositionsrolle: Von der

Ankündigung solidarischer Klapse für das neue

Herrschaftspersonal, zu dem sie eine „größere Nähe“ als

zu Kohl verspürt, erwartet die PDS ihre

Anerkennung als gnadenlos normale Partei. Unter

Erinnerung an ihre ehedem ein wenig krasser vorgetragene

Kritik an „pur“ kapitalistischen Lebensverhältnissen und

„un“demokratischer Machtverteilung sieht sie sich da

angekommen, wo sie immer hin wollte: Die Partei ist auf

dem guten Weg zur Mitverantwortung

.

Und das nicht etwa, weil sie mit der Kritik gebrochen

hätte; sie hat sie nur konsequent zu Ende gedacht: Wer

immerzu mit Verbesserungvorschlägen in Sachen

Leitung der Nation aufwartet; wer die Politik

von der sozialfürsorglichen Verwaltung der Armut über den

zweckmäßigen Gebrauch des Steueraufkommens und der

Staatsschuld bis hin zum garantiert friedlichen Einsatz

nationalen Gewichts in der Außenpolitik für rundum

verbesserungsfähig, also auch

verbesserungswert hält; der muß sich bald selber

die Frage stellen, ob er krampfhaft auf den

alternativen Seiten seines praktizierten

Nationalismus besteht oder lieber am ‚Machbaren‘

mitstrickt, das zwar immer nur ‚vorläufig‘, dafür aber

bestechend ‚konkret‘ ist. Die Chance,

Politikfähigkeit

nachzuweisen, ist jetzt da – die

PDS wird in zwei ostdeutschen Landtagen von der SPD zum

Regieren gebraucht, erhält eine Bundestagsvizepräsidentin

und darf im Vorsitz des Petitionsausschusses

Beschwerdebriefe ihrer Landsleute beantworten –, wird

weidlich genutzt und ruft zugleich das innerparteiliche

Gewissen auf den Plan. Die Süddeutsche Zeitung berichtet

vom Berliner Parteitag 1999:

„Jungkommunistin Sahra Wagenknecht fürchtet um die sozialistische Identität der Partei. Sie warnt vor dem Verlust von Glaubwürdigkeit: ‚Wenn das unser Weg ist, Genossen, wo gehen wir dann hin? Mir graut vor dem Tag, an dem die PDS ihren Schily und ihren Fischer hat!‘“

Irgendwie muß die Frau etwas verpaßt haben. Ihr

verbissenes Engagement für Glaubwürdigkeit läßt sie

einfach nicht glauben, was kaum zu übersehen ist: Die PDS

geht nirgendwo hin, sie ist längst angekommen;

nicht eines gruseligen Tages wird sie ihren Schily und

ihren Fischer haben, sie hat einen Bisky und

einen Gysi. Und die haben – wie es gute

demokratische Sitte ist, sofern sie in keiner

DDR-Volkskammer stattfindet – die Mehrheit, also das

Sagen, also recht: Sahra hat rhetorisches Talent, aber

sie hat keine Mehrheit. In einer Partei kommt es darauf

an, was sich durchsetzt, nicht so sehr darauf, was es

alles gibt

(Gysi).

Was sich in der PDS durchsetzt: Das sind tiefe Einsichten in die Kunst verantwortlichen Handelns. Was sie – per Zustimmung in Bonn, im Magdeburger „Tolerierungsmodell“ oder als Koalitionspartner in Meck-Pomm – an der Macht zum Wohle der Nation anstellt, das ist sie ihren Wählern schuldig. Den doppelsinnigen Gebrauch von ‚Verantwortung‘ beherrscht die PDS wie jede andere Partei; nicht normal ist lediglich der zusätzliche Rechtfertigungsbedarf, der davon rührt, daß die PDS von woanders herkommt:

„PDS – das heißt: Politik von unten, von links und vom Osten her!“ (Biskys Parteitagsrede).

Erstens: Von unten!

Mit der Programmatik fiel die PDS einerseits noch nie groß aus der Rolle, weil auch keine andere Partei auf die Idee käme, mit der Selbstverständlichkeit zu werben, „Politik von oben“ zu machen. Woher denn sonst? Für das Unten, für wen denn sonst, als dessen Oben sie sich regelmäßig ermächtigen lassen, machen Volksparteien Politik, was ein einziges Angebot ist: Wir regieren das Land und seine Leute, und das sogar besser als die Konkurrenz. Andererseits war das „von unten“ bei der PDS als zunächst notorischer Oppositionspartei immer etwas anders gemeint: Die Macht hätte gerade dem einfachen Volk eher zu geben als von ihm zu nehmen. Dieses wohlmeinende Dogma aus der Schatzkiste gutpolitisierter Untertanen ist nun umzudefinieren. Denn die Freunde des Unten mögen sich zwar immer noch mehr der Broiler- als der Kaviarperspektive verbunden fühlen, sind aber zweifelsfrei oben: In den Anstalten demokratischer Herrschaftsausübung eben – und deren Maßstäbe bilden jetzt die Richtschnur ihres Handelns. Die Hoffnung auf den Staat als Erfüllungsgehilfen eines besseren Lebens muß die PDS dafür nicht einmal kritisieren; der Standpunkt der Obrigkeit erniedrigt jedes persönliche Bedürfnis schon ganz von selbst zum bloß ‚Wünschbaren‘, dessen Erfüllbarkeit vom wirklich ‚Machbaren‘ abhängt. Zur Erklärung dieses Übergangs bemüht die PDS in der Tat den Blickwinkel „von unten“; die volkstümliche Ideologie von der begrenzten Haushaltskasse des Staates, die genauso leer sei wie die meisten Sparbücher in DM-Besitzer verwandelter Arbeiter und Bauern, ist zur Selbstdarstellung einer linken Partei ‚in der Verantwortung‘ – die nie so kann, wie sie will, das aber feste! –, wunderbar geeignet:

Zweitens: Von links!

„Da, wo die PDS in der Verantwortung stehe, könne ‚nur

real vorhandenes und nicht virtuelles Geld aus vorerst

nicht realisierten PDS-Konzepten‘ ausgegeben werden“

(Bisky, nach: Neues Deutschland). Bedauernd, aber

entschlossen teilt er mit, daß die PDS die Wünsche ihrer

Anhänger ausschließlich an der gebieterischen Macht des

Geldes mißt und blamiert, genauer eigentlich: an

den staatlichen Zwecken, für das es ausgegeben wird. Man

mag Herrn Bisky zwar nicht fragen, ob er weiß, wieviele

AKWs und Panzer schon mit virtuellem Geld bezahlt worden

sind; sein neues Programm

(die Revitalisierung

des Kapitalismus: Eine Herausforderung für sozialistische

Politik

) sagt es aber auch so klar genug: Die

Grundrechenarten

(SZ) des Regierens im

Kapitalismus, die alle Welt den Sozialisten abspricht,

haben sie gelernt

– und die gelten, als

alternativlose Maxime ihrer Politik. Die

sozialpolitischen PDS-Konzepte sind zwar schön, aber

unbezahlbar; darum kann die PDS für sie nichts mehr tun;

sie gehen „vorerst“ nicht, also nie. Als

Mit-Regierungspartei erkennt sie an, daß auch sie sich

für das Wachstum des Kapitals einsetzen muß und

ihre Konzepte nur „real“ werden können bei sozialer

Enthaltsamkeit. Daß es dann auch nicht mehr dieselben

Konzepte sind, scheint die PDS eher zu freuen als zu

befremden: Ob die Regierungsverantwortung ein

heilsamer Lernprozeß

(SZ)

sei, bejaht ihr Gysi jedenfalls.

„Auf jeden Fall. Plötzlich rechnen unsere Leute mehr. Wir können im Bundestag keinen sozial- oder wirtschaftspolitischen Vorschlag mehr machen, ohne daß einer fragt: Was sagt eigentlich Ihr Regierungsvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern dazu? Außerdem haben wir es mit einer anderen Regierung zu tun: Wenn die einen Sozialbeschluß macht, müssen wir darüber nachdenken, wie wir uns dazu verhalten. Wie erklären wir unseren Wählern, daß wir für eine so geringe Erhöhung des Kindergeldes stimmen?“

Eine sachkundige Klarstellung: Abweichende Vorstellungen vom Regieren mögen für eine Oppositionspartei noch angehen, gar nützlich sein; an der Macht angekommen, sind sie purer Luxus, der sich rasch abgeschminkt gehört. Also wird den „sozial Benachteiligten“ erklärt, daß die PDS zwar weiterhin unter Anspielung auf ihre materielle Lage gewählt werden will, auf deren Linderung, geschweige denn Beseitigung aber nicht verpflichtet werden kann. Das heißt, Azubis, Arbeitslosen, 630-Mark-Putzen und anderen mehrheitsfähigen Randgruppen klarzumachen, daß ihre Interessen zurückzutreten haben, weil das für den Bestand der Partei unerläßlich ist.

Das ist es, was von links bleibt: Eine endlich

regierungsfähige

Alternative müht sich um die

Erklärung, warum das stinknormale Regieren bei

ihr in den besten Händen ist. In der

Zwickmühle

, die die feixende Presse „nach 100

Tagen Schweriner Modell“ (SZ) registriert, stecken andere

Parteien nämlich nicht: Die SED-Nachfolger müssen

ihrer Klientel wehtun

. Daß die Herrschaft ihrem Volk

einiges zumutet, ist doch selbstverständlich; in

Erklärungsnot geraten überhaupt nur Vereine, die einmal

das politisch aberwitzige Versprechen abgegeben haben,

die Leute hätten etwas davon, wenn sie (links)

wählen. Inzwischen ist die PDS aber reif genug, die

„Zwickmühle“ materieller Verheißungen und glaubwürdiger

Regierungsarbeit elegant zu lösen. Die Frage

‚Wer braucht die PDS?‘ beantwortet sie in dieser

Reihenfolge: „Der soziale Zusammenhalt,

der Markt, die Demokratie, die

Kultur, der Staat und Europa“

(Bisky, Schlußwort), kurz: die ganze zauberhafte Nation

samt ihrer Klassengesellschaft und ihrem supranationalen

Imperialismus.

Drittens und hauptsächlich: Vom Osten her!

Ärgerlich an dieser Nation ist darum nur eines: So

richtig wiedervereinigt

sei sie noch nicht. Die

materielle Kluft zwischen Ost und West

müsse

verringert, die Verwahrlosung der frisch produzierten

Erwerbslosen und die Verödung ganzer Gegenden verhindert,

mehr Jugendclubs und High-Tech-Fabriken mit

Arbeitsplätzen finanziert werden – Forderungen, an deren

Nicht-Erfüllung die PDS immer dasselbe anklagt: So wird

das nichts mit dem sozialen Zusammenhalt

.

Ungerecht und für den heiligen inneren Frieden gefährlich

ist es, daß die Nation es ihr, der Sachwalterin

ostdeutscher Interessen

, die auf Integration

des Ossis pocht, immer so schwer macht, ihrer Klientel

das geile

Gefühl zu vermitteln, in diesem

erstklassigen Land nicht länger als Deutsche zweiter

Klasse

behandelt zu werden. Darauf hat sie den

Sozialismus nämlich zusammengekürzt: Auf das demütige

Begehr nach Gleichstellung – in Tariflöhnen und „gering

erhöhtem“ Kindergeld; auf das Ideal einer

Volksgemeinschaft ohne Erniedrigung der neuen Bürger –

die als ein Volk auf den Ausländer herabblicken

kann; auf die Hofierung beleidigter Patrioten –

deren sämtliche Täuschungen über das Glück, ein Deutscher

zu sein, sie bestätigt, wenn sie ihrer Enttäuschung

schmeichelt und diese „vom Osten her“ vertritt. Kein

Wunder also, daß die Hauptkampflinie der PDS weniger

materiellen Forderungen gilt – für die (s.o.) eh keine

Staatsknete lohnt, und wenn, dann stets für geknechtete

neue Länder wie Sachsen und Anhalt erhoben

werden –, als der Ehre des Ossis gewidmet ist,

und da in erster Linie ihrer eigenen moralischen

Rehabilitation.

Mit diesem Bedürfnis macht die PDS Schlagzeilen der

besonderen Art: Sie betreffen ausschließlich ihre

Stellung als SED-Nachfolgepartei

zur

freiheitlich-demokratischen Grundordnung

. Daraus,

das rechtliche und moralische Erbe der SED angetreten zu

haben, macht sie keinen Hehl, besteht aber auf ihrer

grundlegenden Läuterung: Nicht

antimarktwirtschaftlich, nicht

antidemokratisch, nicht antimilitärisch

– konstruktive Bedenken gegen „Auswüchse“ des

Kapitalismus und „Fehltritte“ der Bundeswehr belegen das

prinzipielle Pro in der Sache –; umso mehr

erbittert die PDS, daß der westdeutsche Gesinnungs-TÜV

ihr die Wandlung weder abnimmt noch honoriert. Dem

begegnet sie auf zweierlei Weise:

Sie entschuldigt sich, gefragt und ungefragt, in

Briefen an ehemalige Bundespräsidenten und öffentlichen

Hemdzerreißaktionen; bricht pausenlos mit einer

Vergangenheit, an der ein Teil ihrer Mitglieder

bestenfalls in der Schulbank teilhatte, ohne die Gnade

der späten Geburt zu genießen; säubert ihre

Reihen von IMs, Ladendiebinnen und Verteidigern des

Mauerbaus, was ungefähr dasselbe ist; und fragt dabei

immerzu, ob und wann es endlich genug ist. Denn

aufs Loswerden des Kommunismusverdachts ist dieser Teil

ihrer politischen Glaubwürdigkeitsarbeit schon berechnet,

auch wenn die Entschuldigung beim einzig senkrechten

System dieser Welt und dessen politmoralischen Zensoren

keineswegs nur berechnend ist. Eine Gegenleistung in Form

einer Absolution der Sünden, wenigstens eines

Schlußstrichs

, sollte bitteschön sein; und da jene

nicht kommt, drängt sich der PDS der Verdacht auf, ein

Opfer vorsätzlicher Willkür zu sein. Ihr

demonstratives Contra auf die staatliche Überwachung,

Kontrolle und Belästigung von Parteimitgliedern und

Ex-DDR-Bürgern dient diesem Beweis:

Sie kritisiert die Regelüberprüfung aller Kandidaten für

den Staatsdienst und ostdeutschen Abgeordneten als

überflüssige und unnötig mißtrauische

Zwangsgauckung

; wirbt um Verständnis für

gebrochene Biographien

, jugendliche

Verfehlungen

und andere Verstrickungen

;

verteidigt ihre rückwärtige Haltung zur DDR mit dem nicht

übertrieben parteilichen Lob, daß in ihr nicht alles

schlecht

war; provoziert mit dem geplanten

Beratervertrag für den verurteilten Spion Rupp; beantragt

als Akt der Versöhnung

eine Amnestie für

verurteilte DDR-Hoheitsträger

; plädiert alles in

allem für ein Ende des Grundsatzvorbehalts, das nach

zehnjähriger Schnüffel- und Abrechnungspraxis ohne

Schaden möglich, wegen eigener Läuterung und

wegen des Miteinanders der Menschen in der beginnenden

Berliner Republik

(Bisky) aber auch

vernünftig sei.

Der Versuch der PDS, den Kampf gegen ihre Diskriminierung

auf dem Feld der Moral (teilweise auch des

Rechts) zu gewinnen, mißlingt. Ihr Bemühen, die

Feindschaft gegen sie einerseits durch Erfüllung

demokratiesittlicher Normen, andererseits durch den

Nachweis deren Sinnlosigkeit zu entkräften, schlägt fehl.

Die Bitte um Gleichbehandlung und Gnade stößt

allenthalben auf Granit. Dem Antrag auf gnadenlose

Normalität

wird nicht stattgegeben, ein absehbares

Ende der verfassungsschutzmäßigen Behandlung von Partei

und ihrer Klientel wird nicht in Aussicht gestellt;

allerdings nicht aufgrund von ‚Willkür‘, auch nicht, weil

die Große Anti-PDS-Koalition einfach ‚unvernünftig‘ wäre.

Der Entstasifizierungs- und Verfolgungswahn hat System

und seinen Grund.

Die Einheitsfront gegen die PDS: Verfassungsschutzpatriotismus total

Es verhält sich nämlich gar nicht so, daß der PDS schlicht etwas ‚vorenthalten‘ würde. Die Liste der Vergehen der PDS – im normalen Bonner Umgangston wahlweise „Partei Der Schurken“ oder „Partei Der Spaltung“ – ist deshalb so lang und monströs, weil die Partei unter einen besonderen und viel fundamentaleren Vorbehalt gestellt ist, als daß man ihn durch den Beweis von Normalität und Wohlverhalten ‚ausräumen‘ könnte. Alles, was die PDS sagt und tut, ist verkehrt und subversiv, weil es die PDS ist.

Die PDS hat Erfolg. Das stört, und zwar grundsätzlich

Die PDS nutzt ihre Stimmengewinne, um sich als

Sprachrohr des Ostens

zu engagieren und staatliche

Subventionen vorrangig für die neuen Länder zu

beantragen. Der Grund für ihre Ausgrenzung ist

der Einsatz für ‚zu kurz gekommene‘ Menschen und

Bundesländer aber nicht.

Einerseits ist das werbewirksame Deuten auf das Elend von

Regionen und Bewohnern, dessen Betreuung originäre

Aufgabe der Politik

sei, kein Privileg der PDS;

diese Manier, die Entscheidungshoheit des Staates über

die Berechtigung von Ansprüchen zu unterstreichen,

beherrschen die großen Volksparteien naturgemäß ebenso.

Die Forderung nach Extra-Anstrengungen

und

verstärkten Transferleistungen für den Aufbau Ost

,

den noch jeder Bundeskanzler zur Chefsache

erklärte, ist auch nicht gerade verfassungswidrig.

Andererseits bringt es den nie in Verruf; die

PDS schon. Ehrenwerte Zitate von der Dringlichkeit

blühender Kapitallandschaften, die genausogut von Kohl

oder Schröder stammen könnten, werden nach Enttarnung

ihrer Herkunft für das Gegenteil genommen: Aus dem Munde

der PDS steht jede Betonung von Ost-

für den

unziemlichen Versuch, ‚Extrawürste zu verlangen‘ und die

Nation ‚ein zweites Mal zu spalten‘.

Wir müssen verhindern, daß sich eine östliche Partei

als Heimatverein etablieren kann

(Rau). Ein

Heimatverein, vor dem unser künftiger Präsident in diesem

Falle warnt, ist ja an und für sich nichts Schlimmes –

die äußeren Lebensumstände als ‚Heimat‘ zu verhimmeln,

ist vielmehr eine hohe Staatsbürgertugend: Bei der PDS

rückt die Betonung regionaler Eigenart in die Nähe des

geistigen Separatismus. Nach unserer Freiheit, unseren

Bananen und unserem Mallorca lechzend: So haben wir die

Zonis begrüßt, als sie rüber kamen und bei

uns mitmachen wollten – dann ist das bißchen

Rotkäppchensekt und Stolz auf olympische Schwimmerfolge

glatt geschenkt; die PDS aber, so der Befund, pflegt und

mobilisiert den Zoni-Patriotismus gegen seine

neue Zentralgewalt in Bonn, demnächst Berlin, auf die die

neuen Bürger jetzt zu hören haben. Die sollen erst mal

zeigen, daß sie so sind wie die anderen und

nichts eigenes. Damit steht das Urteil fest: Eine Partei,

die die ostdeutsche Besonderheit betont, ist und bleibt

eine von drüben, also keine von uns.

Daß die PDS Erfolg hat, verläßlich und eher

zunehmend Stimmen einfährt, nicht mal mehr vom Regieren

abzuhalten war: Daran stört das angestammte

„Parteienspektrum“ deshalb erheblich mehr als nur die

unliebsame Konkurrenz, die man mit den üblichen

parlamentarischen Intrigen bekämpft – solange man sich

davon etwas verspricht – oder benützt, sobald das mehr

bringt. Ganz jenseits der Frage, welchen

alternativen Gebrauch der Macht PDS-Abgeordnete

eigentlich im Sinn hätten – in den Zeitungen ist eher zu

lesen, daß die Fraktion Schwerin alle schmerzhaften

Einschnitte

und den Transrapid gewissenhaft mitträgt

und die Fraktion Magdeburg jedes Regierungsvorhaben der

SPD duldet

–, wird ihnen einfach jede kritische

Wortmeldung als böser Wille zu einem anderen

Staat, als verdeckte Staatsfeindschaft, zur Last gelegt:

„Nun muß der Finanzminister erkennen, daß die PDS den Grundrechenarten offenbar nicht zugänglich ist. Zwar sieht sie die Notwendigkeit der Einsparungen weiter ein, aber die unvermeidlichen Kürzungen im sozialen Bereich vertreten – das will sie nicht. Weil dies in ihren Augen nicht ihr Staat ist, schert es sie auch wenig, wenn er durch Überforderung an Grenzen stößt“ (SZ).

„Nicht ihr Staat“ – und damit auch noch

überlebensfähig! Das ist das Verbrechen der PDS und darin

faßt sich die Kriegserklärung gegen sie zusammen. Die

ganz Rechten unter ihren Feinden animiert das zur

Neuauflage von Freiheit statt Sozialismus

. Die CSU

nimmt die erste Regierungsbeteiligung Roter Socken

zum Anlaß, mit einem Stopp der Zahlungen für den

Osten

zu drohen. Wo die PDS mitregiert, sind die

Standortbedingungen nicht attraktiv

(Stoiber).

Erneut: Kein investitionshemmendes Gesetz der PDS weit

und breit, kein Kapitalist, der sich je über

PDS-verhetzte, streikende Ossi-Arbeiter beklagt hätte –

vor der Diagnose rettet sie das ‚trotzdem‘ nicht:

Unverbesserliche Nachfolgepartei, die eine

untergegangene, unter Freudentränen übergelaufene

Nationalmannschaft heute wie ein Volk im Volke vertritt.

Mehr noch: Die unverwüstlichen 20% Wählerstimmen gebieten

den Schluß von der Partei auf ihren Sumpf.

Wahrscheinlich ist der ganze Osten eine von

sozialistischem Gedankengut „durchrasste Gesellschaft“,

wie der bayerische Ministerpräsident das gerne ausdrückt.

So stellen Politiker aus dem Westen das ostdeutsche

Volk unter einen generellen Illoyalitätsverdacht:

Will mitten in der neuen Republik immer noch Zoni

bleiben!

Die PDS vertritt den Zoni. Das ist verdächtig und hat Konsequenzen

„Wiedervereinigung“, das hieß: Die Herrschaft der BRD gliedert sich das ostdeutsche Volk ein, unterwirft es ihren ökonomischen und politischen Sachgesetzen. „Wiedervereinigung“, das hieß damit auch: Das Volk der DDR erhielt das Angebot zum Überlaufen, indem man es von seinen Herren schied; die Begrüßung der Zonis beinhaltete die Abrechnung mit dem Staat. Die Scheidung in die wenigen Lumpen aus Wandlitz und ihre Schergen auf der einen Seite und die vielen, im Prinzip guten, lediglich verführten Opfer auf der anderen war die Methode der Integration von 17 Millionen Neubürgern auf einen Schlag. Der Wille zur Integration, sprich: reibungslosen Anpassung an die neuen Lebensverhältnisse, wurde den Zonis einerseits großzügig unterstellt, andererseits aber mit einen Test verbunden: Ob sie in ihrem alten Leben wirklich nur Opfer waren, das wollte die neue Obrigkeit schon noch wissen. Wie üblich bei der Eingliederung von Ausländern wurde Integration auch im besonderen Falle unserer Brüder und Schwestern aus Ostzonesien an Bedingungen geknüpft: Rückwärts an den Nachweis, der SED-Herrschaft keine Dienste erwiesen zu haben, vorwärts an die Aufforderung, der alten Staatsbürgeridentität bruchlos abzuschwören. In beiderlei Hinsicht ist die Prüfung nicht zufriedenstellend ausgefallen:

Das Aktenstudium der Gauck-Behörde hat weniger zur Ent- als zur Belastung vieler DDR-Bürger geführt – was die staatliche Neugier auf ihre Vita nicht bremste, sondern forcierte. So kamen immer neue inoffizielle Mitarbeiter der DDR-Staatsmacht ans Licht; und die anhaltende Sympathie der Wähler für die SED-Nachfolgerin generalisierte das Urteil: Haben unter ihrer alten Herrschaft gar nicht gelitten, hängen immer noch an dem Laden! So setzt sich die Vermutung durch, daß ihr 40jähriges Leben im Realen Sozialismus doch Wirkung gezeigt und das Volk der DDR gegen seine eigene deutsche Natur und Mentalität kollektiv der falschen Nation gedient hat. Den Verdacht, den der westdeutsche Gesinnungstest in den hinzugewonnenen Personalbestand seiner Herrschaft hineingerührt hat, entdeckt er – absolut jenseits der Frage seiner tatsächlichen ökonomischen Benutzbarkeit oder erwiesener Achtung vor dem Gesetz – an ihm wieder. Das schärft den Blick, nach hinten wie nach vorne:

„Die Grenze zwischen Tätern und Opfern darf nicht verwischt werden.“ (Däubler-Gmelin)

Rückwärtig zieht jede mittlere Karriere von DDR-Bürgern –

Juristen, Pädagogen, Geisteswissenschaftler: mit

Parteilichkeit kennen die unsrigen sich aus! – den

Verdacht der Mittäterschaft auf sich. Die Grenze

zwischen möglichen Tätern und bloßen Opfern steht nicht

einfach fest, sondern wird von dieser Republik, hier in

Gestalt ihrer Justizministerin, gezogen: Um

zweifelsfrei kein Täter gewesen zu sein, sollte

man sich vom täglichen DDR-Leben lieber ferngehalten

haben; die Gefahr von Stasi-Kontakten war in Betrieben,

Schulen, Tanzstunden und Sportvereinen doch sehr groß.

Natürlich ist diese Täter-Definition, die sich von

tun ableitet, absurd. Aber gerecht: Denn es geht

um die Frage von Schuld, um das Ausstellen oder

Verweigern von Persilscheinen. In ihrer ganzen

agententheoretischen Brillianz drückt diese Definition

die Vorstellung aus, die westdeutsche Volksvertreter von

jenem Unrechtsregime

haben, das ihr Grundgesetz 40

Jahre lang nicht als Staat anerkannte: Wo drüben

alles gesellschaftliche Leben von Unterdrückung

geprägt war, erscheint jede aktive Begegnung mit dessen

Instituten als potentielle Komplizenschaft.

Aktuell folgt daraus der dazu passende Umgang. Wenn

unsere Neubürger nach zehn segensreichen Jahren

Lohnabhängigkeit, Meinungsfreiheit und Aldi an ihrem

alten System immer noch „nicht alles falsch“ finden, dann

ticken sie auch heute nicht richtig. Das in zu vielen

Wahlkreuzen an der verkehrten Stelle identifizierte

Beharren auf einer „eigenen Biographie“

trifft auf den praktizierten Rassismus der Loyalität:

Zonis erfreuen sich, weil sie Zonis waren und in ihrem

Innersten bleiben wollen, einer kleinen Sonderbehandlung.

Wer bei, also für uns etwas werden will –

zum Beispiel Parteisprecherin der SPD oder Laienrichterin

am Verfassungsgericht Brandenburg –, dessen Biographie

wird schon gewürdigt, aber anders, als etwa Dörte Caspary

oder Daniela Dahn das meinen: Die Gauck-Behörde wird

noch eine unbestimmte Anzahl von Jahren arbeiten

müssen.

(Thierse) In Fragen linientreuer Gesinnung

ihrer kleinen Mitherrscher und schwankenden

Zwischenschichten überläßt die Nation nichts dem Zufall.

Zonis ist der Staatsbürgerspruch, daß früher

alles irgendwie besser war, nicht erlaubt: In

ihrem Früher gab es kein richtiges Leben im

falschen. Wenn Zonis heute rumnörgeln – zum

Beispiel über fehlende blühende Landschaften –, dann ist

etwas faul: an ihnen. Das erhärtet den Verdacht, daß die

DDR in Gestalt ihrer zweibeinigen Erbmasse ‚weiterlebt‘:

Die unerträgliche Ostalgie

vieler ihrer neuen

Untertanen gilt der amtierenden Herrschaft als Indiz

dafür, zwar 17 Millionen Pässe ausgegeben, aber

noch nicht die dazugehörigen 17 Millionen

Patrioten gewonnen zu haben.

Es ist schon ein einmaliger, aber konsequenter

Treppenwitz der Geschichte. Dem einzigen Volk, für das je

ein Doppel-Paß bereitlag – ein westdeutscher

Personalausweis für jeden „DDR“-Bürger: kollektiv, ohne

Aufnahmeverfahren und Auswahlkriterien –, wird nach

seiner Einbürgerung, ohne daß die Wahl zwischen zwei

Staatsangehörigkeiten überhaupt noch existierte, wegen

seiner Vergangenheit als Volk der DDR

die Frage gestellt, ob man in einem Leben zwei Herren

dienen kann. Das Fragezeichen hinter der

Berechnungslosigkeit des Gehorsams, die jeder Staat von

seinem Menschenmaterial verlangt, verdienen sich die

Ex-Zonis nicht erst durch irgendein Fehlverhalten,

sondern dadurch, daß ein Loyalitäts-Wechsel in

der Tat einen gewissen Widerspruch enthält: Der

fundamentalistische Verdacht der – wenn auch nur ideellen

– Treue zu den alten Machthabern (oder deren „Erben“) ist

ihm immanent. Er begründet den Zweifel, ob den einstigen

Brüdern und Schwestern

der absolute

Unterwerfungswille unter ihre neue Herrschaft ebenso

‚ein-geboren‘ ist, wie deren Inhaber das von 60

Millionen ‚echten‘ Eingeborenen wie selbstverständlich

annehmen.

*

Die Prognose, es werde noch eine ganze Generation

dauern

, bis die Stasi-Archive geschlossen werden

könnten und das Gespenst PDS

verschwunden sei,

wird darum wohl stimmen. Die Säcke von

Papierschnipseln

, die die Gauck-Behörde noch

zusammenzusetzen hat; die Überführung der vielen

kleinen und größeren Mitläufer

beim falschen

System; die Erledigung einer Partei, die links von der

SPD dauerhaft Fuß fassen will

: Dies gut Ding will

Weile haben. An der Erfüllung ihrer eigenen Vorhersage

wird die Nation es jedenfalls nicht mangeln lassen.